ThinkPad T14/s Intel vs. AMD四機簡測心得 (下)–軟體篇

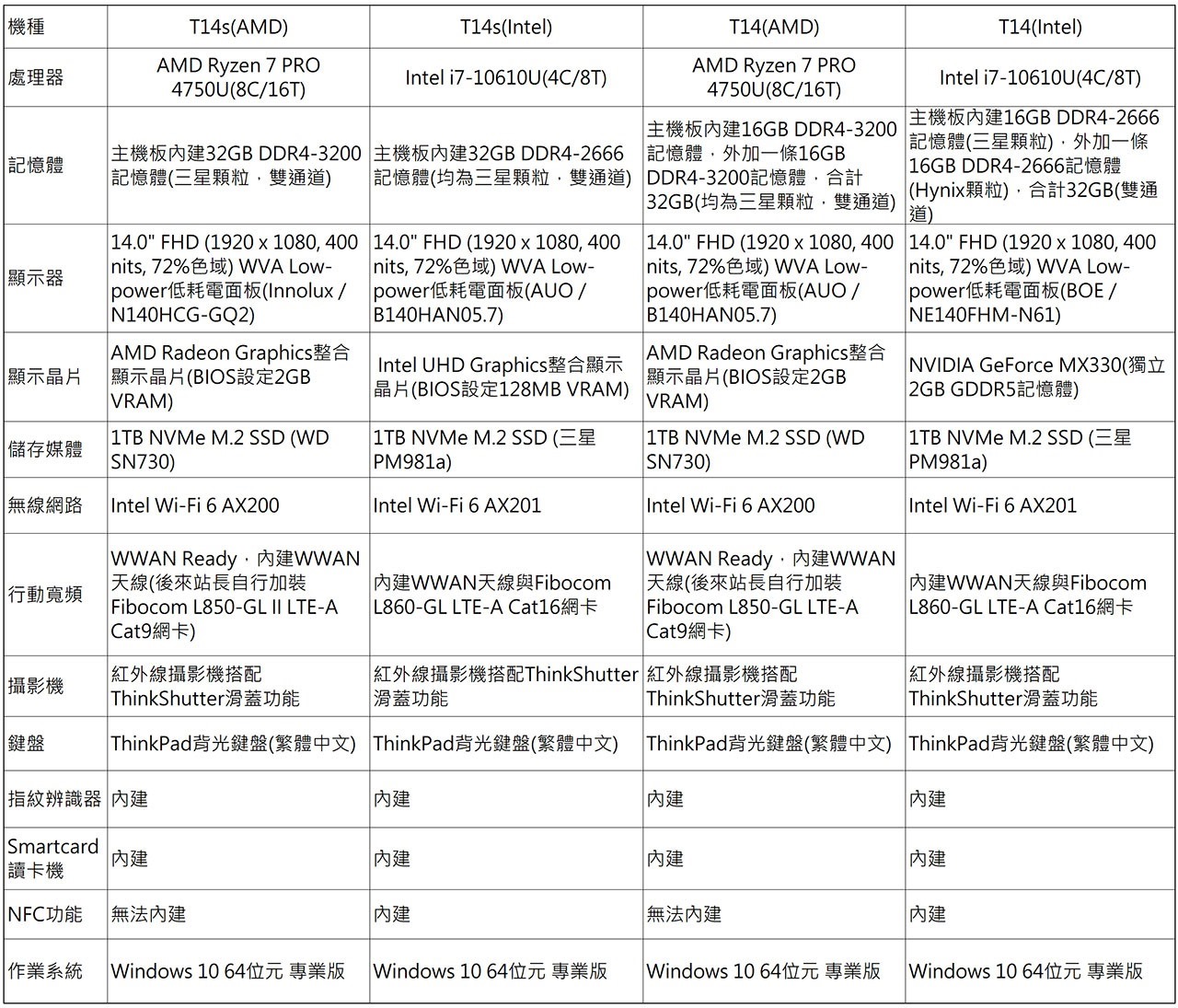

▼接下來進行T14/s的效能測試,站長購入的四台T14/s規格如下,基本上標準配備都是32GB記憶體,及14吋低耗電面板,AMD平台的機種則自行加裝L850-GL WWAN網卡。至於SSD的部分,四台T14/s都不使用出廠SSD,全部改用三星零售版的970 EVO PLUS 1TB版本,並使用微軟官網的Windows 10 1909版ISO檔重灌系統,再透過Lenovo Vantage下載驅動程式,等於四台主機都是手動安裝作業系統了。

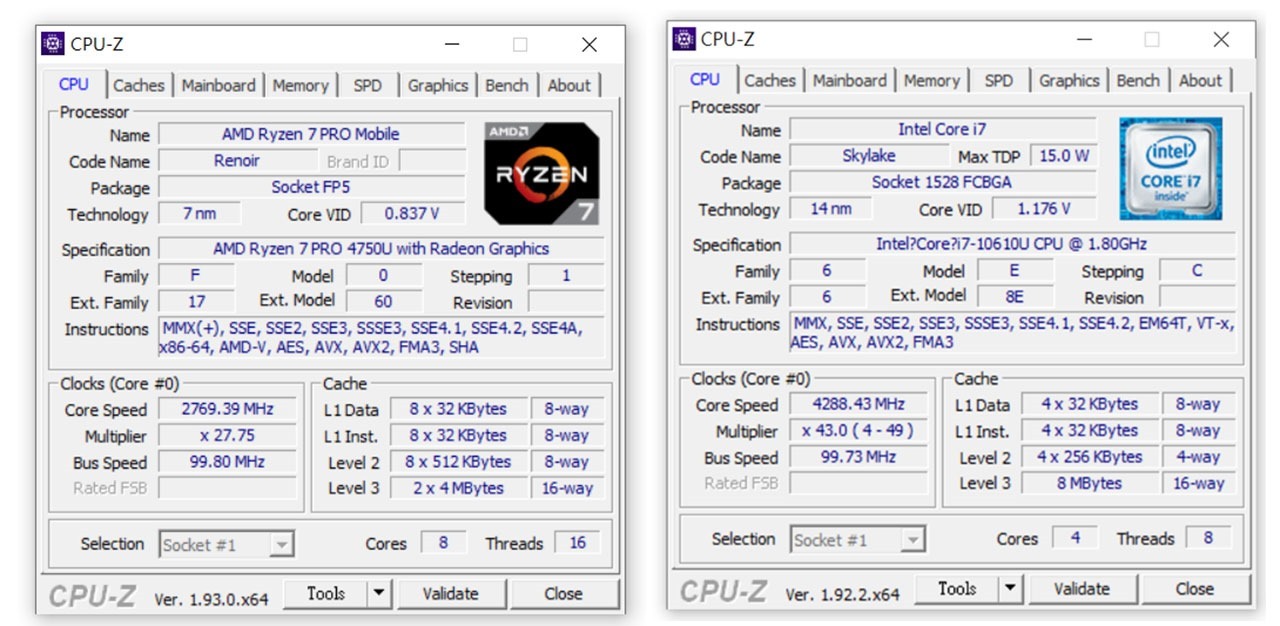

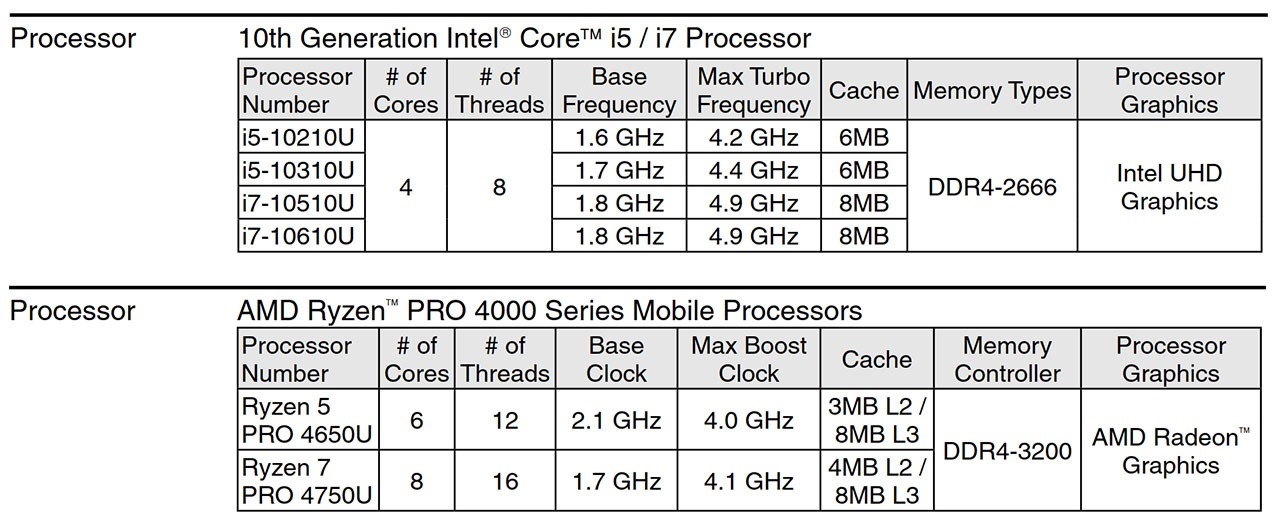

▼原本站長還期待Intel的第十代Core i7(Comet Lake)六核心對決AMD的Ryzen PRO 4000(Renoir)八核心,後來2020年的ThinkPad不知何故,並沒有提供Intel六核心處理器的選項,因此變成「Intel四核心」對決「AMD八核心」的局面。其實今年的Ryzen PRO 4000系列真的是脫胎換骨了,去年的Ryzen PRO 3000在CPU效能方面仍與Intel有段差距,電池續航力表現也不佳,到了今年戰況開始倒向對AMD有利的一面,「Ryzen 4000處理器效能輾壓Intel Core處理器」之類的捷報不斷,電池續航力也不至於落後Intel太多。站長則是想透過四台T14/s的實機效能測試,提供網友較為全面的效能對比,並讓大家找到真正適合自己的T14/s機種。

AMD今年發表的Ryzen 4000系列主要供消費型筆電市場,針對商用筆電市場則另外推出了Ryzen PRO 4000系列,兩種4000系列都同樣採用Renoir核心(Zen2架構),但Ryzen RPO處理器則特別強調加入了加密機制、網管功能與安全防護等大型企業重視的商業功能,在產品定位上也比較接近Intel支援「vPRO」功能的CPU。因此站長採購的Intel平台T14/s都配備Core i7-10610U;AMD平台的T14/s則都是Ryzen PRO 4750U。網友如果沒有vPRO功能需求時,其實Core i7買10510U即可,工作時脈等於i7-10610U,只是取消了vPRO功能,售價卻便宜許多。

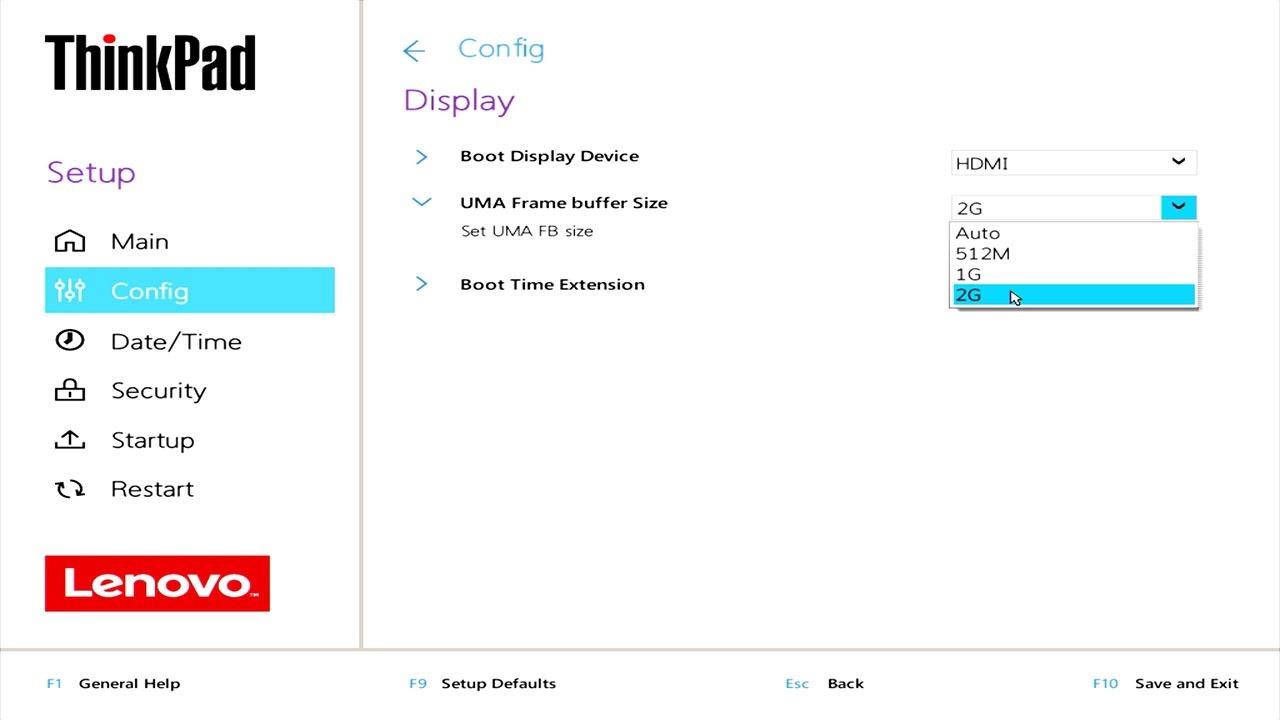

▼測試前先交代一下基本組態設定,例如T14/s(AMD)因為都已搭載32GB記憶體,站長就不客氣直接在BIOS裡將顯示記憶體設定為2GB,進入作業系統後,會顯示尚有29.7GB可供Windows 10使用。

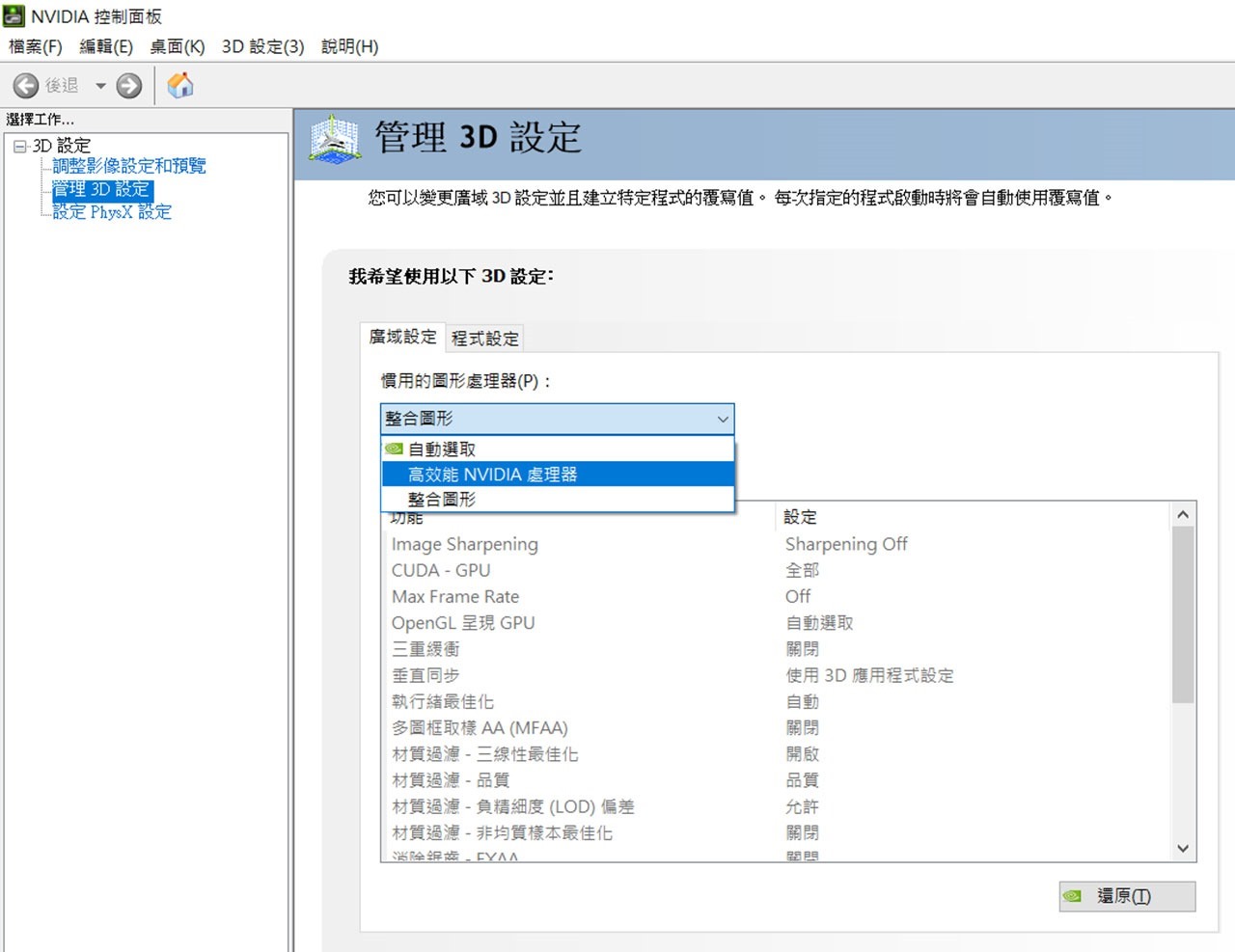

▼T14(Intel)因為搭載NVIDIA GeForce MX330獨顯晶片,在進行效能測試時,將系統預設圖型處理器強制設為MX330,後續進行電池續航力測試時,則使用「高效能NVIDIA處理器」與「自動選取」兩種組態分別測試。

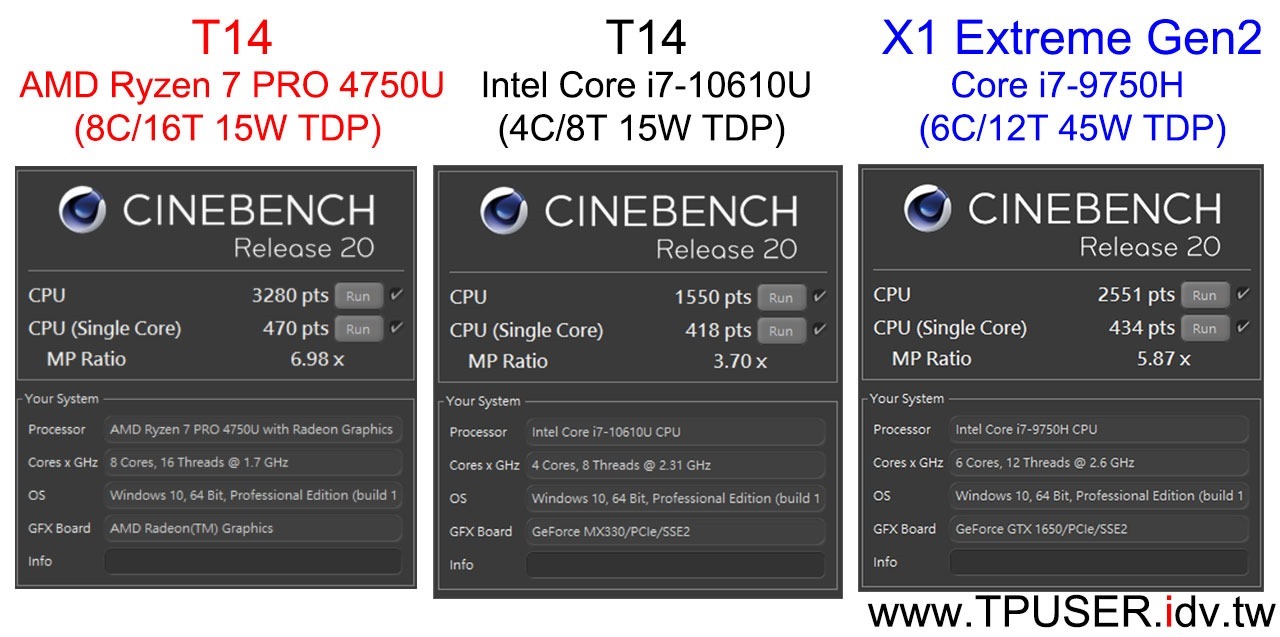

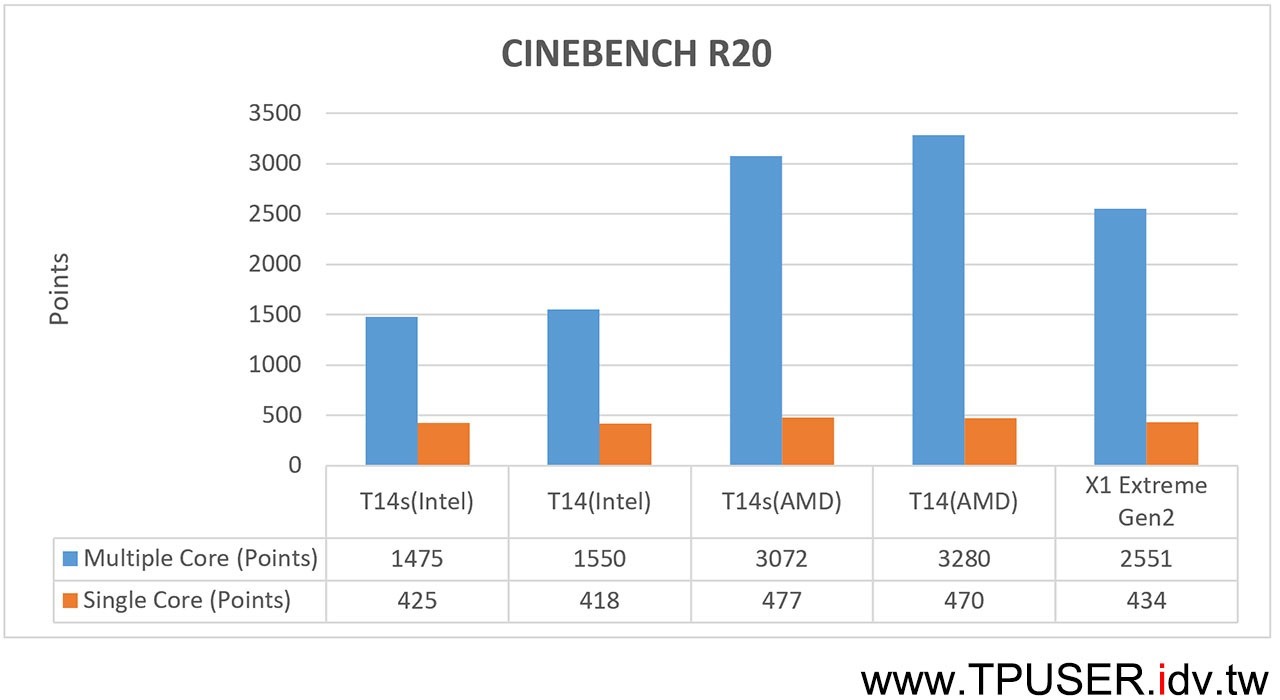

▼首先進行讓AMD Ryzen 4000系列一戰成名的CINEBENCH R20測試成績。四台T14/s中,以T14(AMD)表現最為突出,無論是多核或單核效能,都完全輾壓過T14(Intel)。由於Ryzen 7 PRO 4750U成績太傑出了,站長也很好奇那拿來跟標準電壓版Core i7相比會如何?站長便使用自己的X1 Extreme Gen2進行比較,這台可是搭載了六核心、十二執行緒的i7-9750H呢,不測還好,一測才知道原來在CINEBENCH R20項目中,45W標準電壓的Core i7處理器在六核心以下的,沒有一個打得過15W低電壓的Ryzen 7 PRO 4750U,當下真的會懷疑人生,以往「AMD CPU運算能力不如Intel CPU」的刻板印象完全改觀,

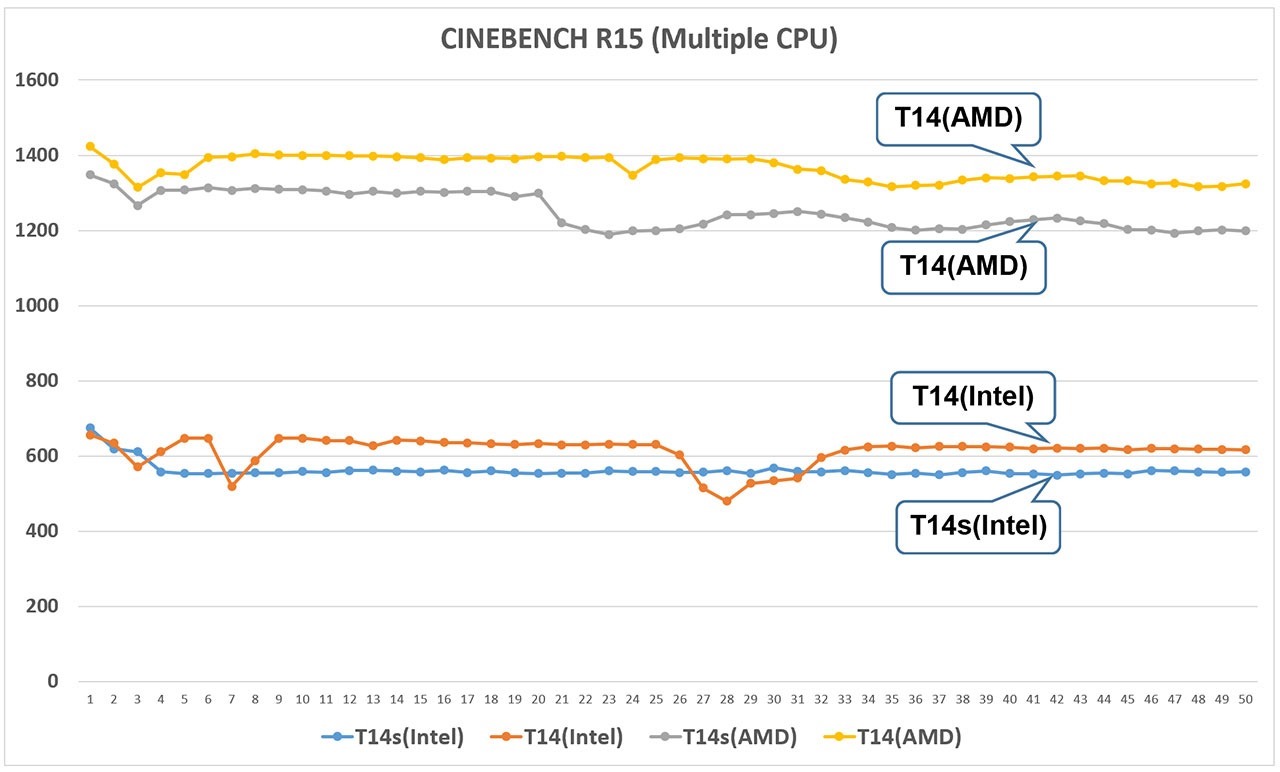

▼另一個讓Intel臉上無光的是CINEBENCH R15的重複測試,站長直接進行長達50次的馬拉松式測試,如下圖所示,T14/s(AMD)的成績宛如「飛龍在天」,狠狠將T14/s(Intel)壓在地上。而且網友會發現,同平台的T14/s,通常都會是T14效能優於T14s,代表T14由於機身厚度較高,主機的散熱機制能有較多的餘裕讓CPU發揮更高的效能。

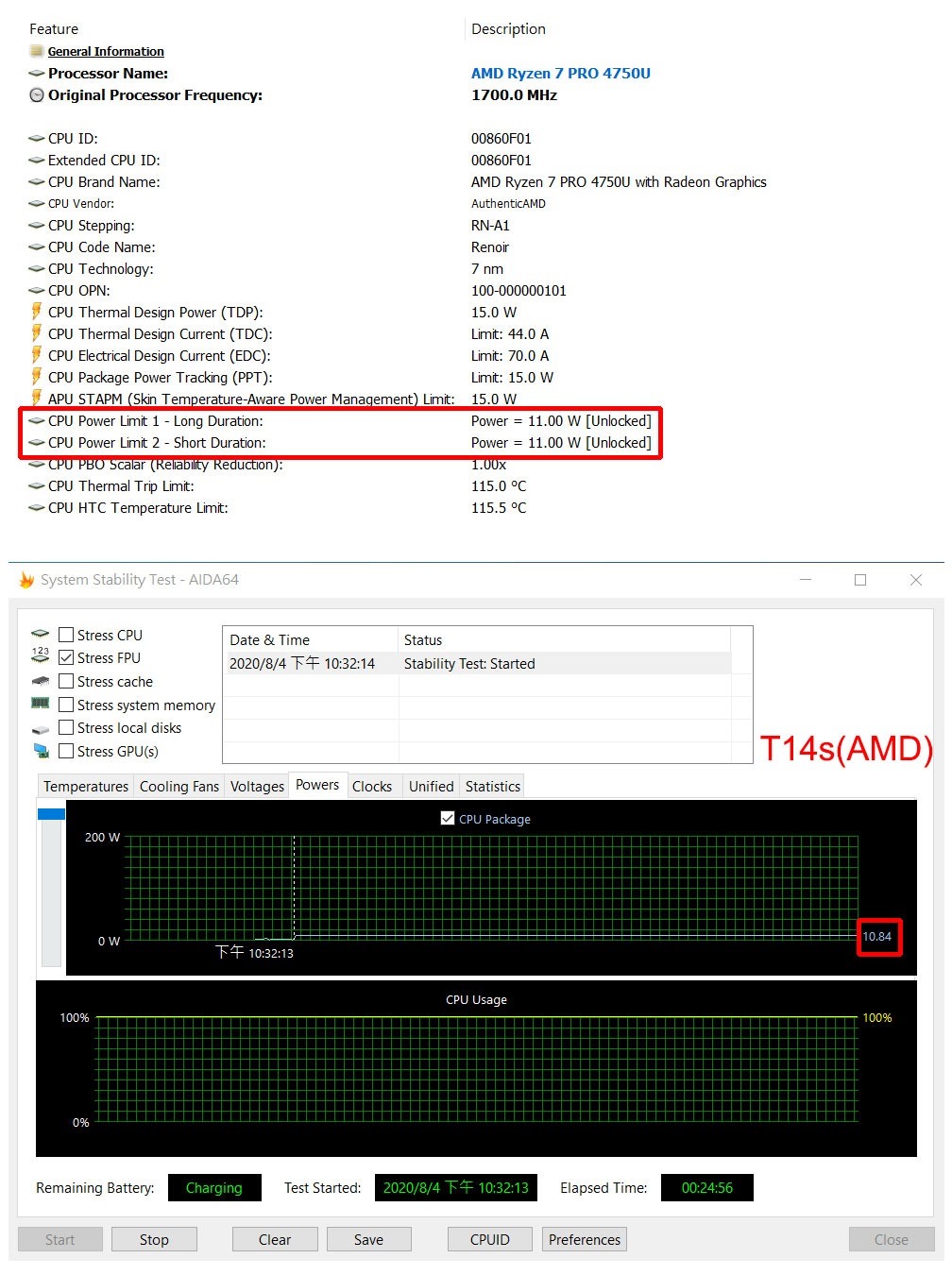

▼就在站長測試T14s(AMD)時,發現一個很詭異的現象,當進行俗稱「燒機」的CPU高負載測試,CPU功耗明顯偏低,被壓在11W以內,透過HWiNFO程式查看,赫然發現還真的被限制在11W。但站長明明將電源模式設為「最佳效能」。後來站長想起過去在T490時代,也曾聽說過功耗牆上不去的問題,但那時是NVIDIA獨顯被限縮功耗,解決辦法是將電源拔掉,在電池供電狀態下,將電源模式設為「最佳效能」,然後關機(不是重開機)。開機後進入作業系統就可解決此類問題。

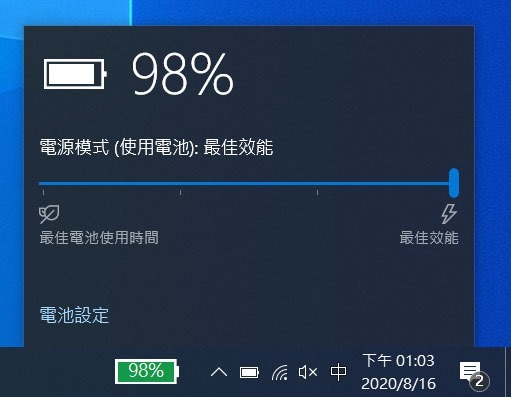

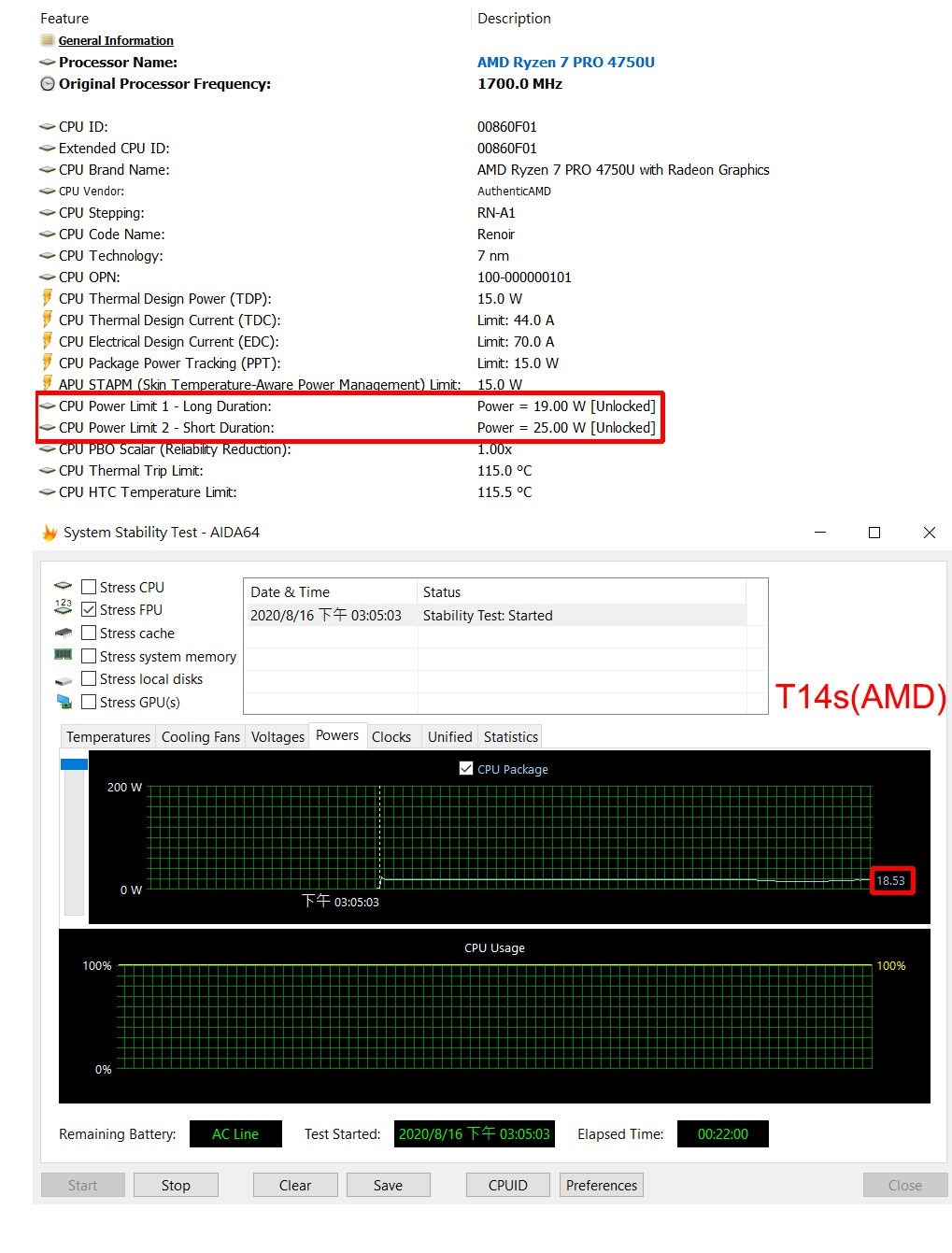

▼站長如法炮製,果然成功解決CPU功耗被設定在11W的問題。站長推測可能是先前站長進行電池續航力測試時,在電池供電狀態下,將電源模式設成「更好的電池」,但後來切換回AC供電時,即使調成「最佳效能」,系統仍只記得先前的設定值,必須回到電池供電模式重新設定。

重新調整後T14s(AMD)的功耗設定總算恢復正常,長時間(超過20分鐘)CPU壓力測試下,仍可維持接近19W的功耗。

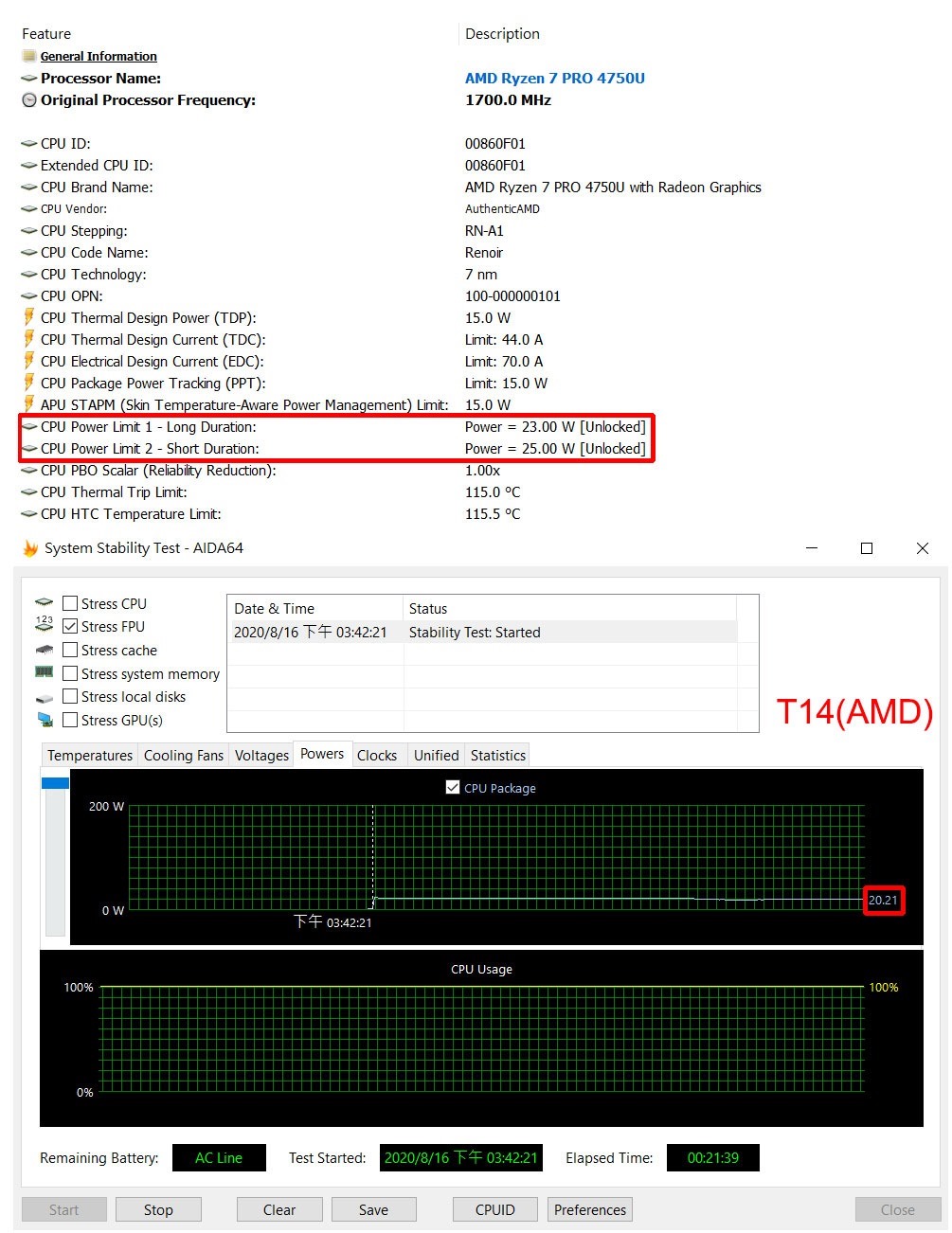

▼接著測試T14(AMD)的功耗表現,也是約在20W左右。

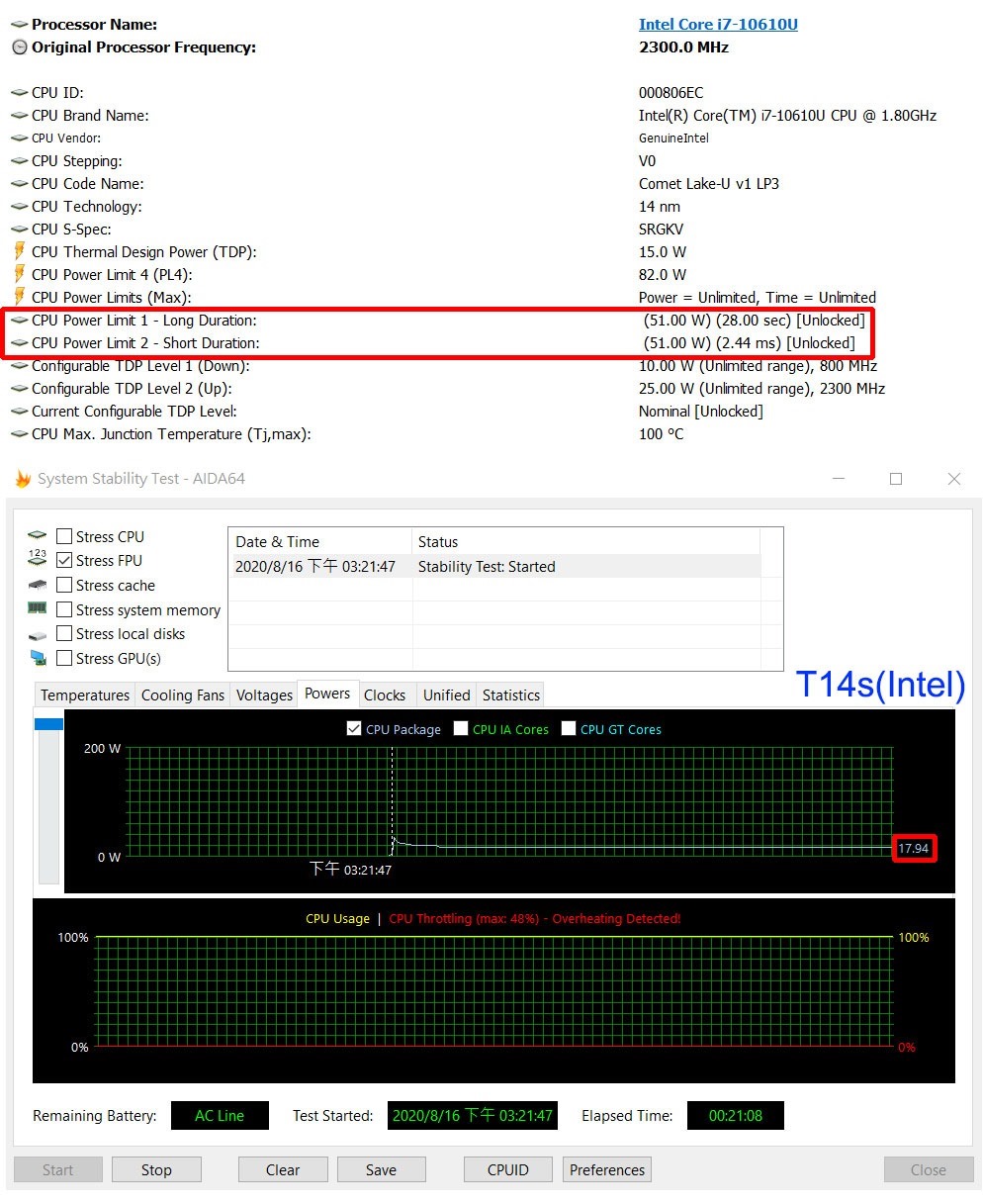

▼T14s(Intel)的CPU燒機測試則約在18W以內。四台T14/s所進行的CPU高負載測試時間都會在20分鐘以上。

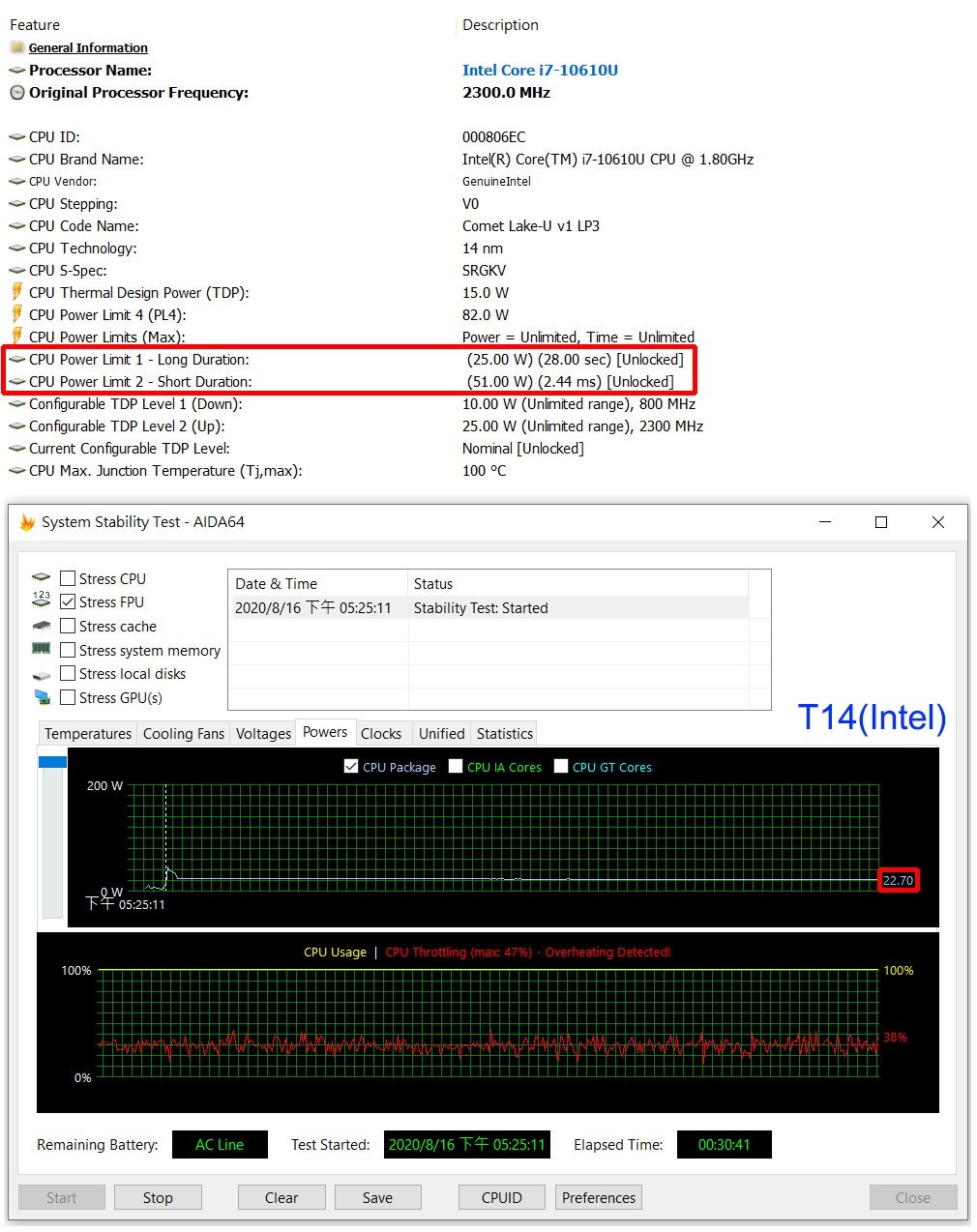

▼最後則是T14(Intel)的成績,可以穩定維持在22W以上。從四台T14/s的燒機測試,可以進一步確認,同平台上,T14s受限於散熱機制,因此功耗表現都會略遜於T14,但從後續的實測中,網友將會看到T14s不見得每項測試都會輸給T14。

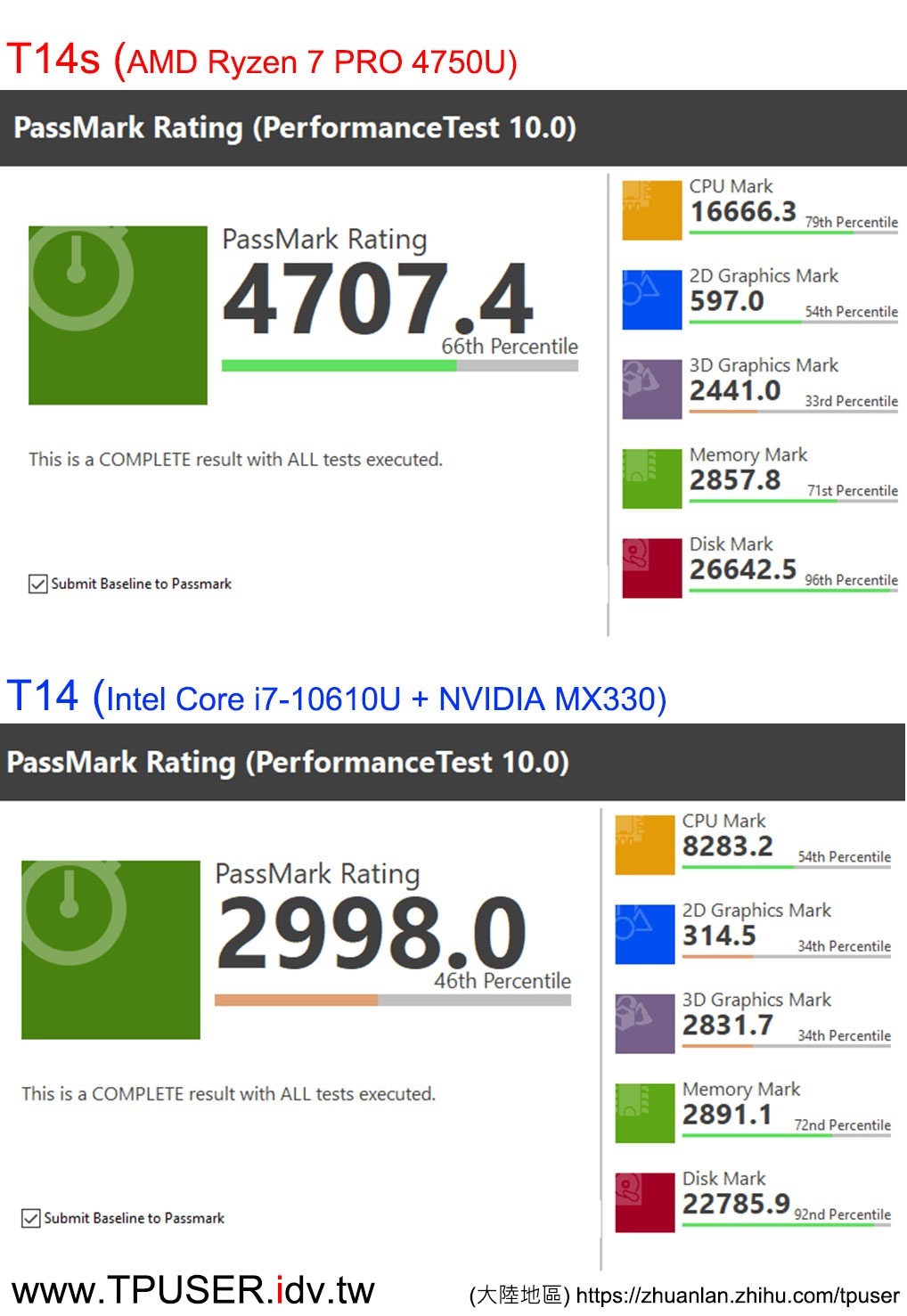

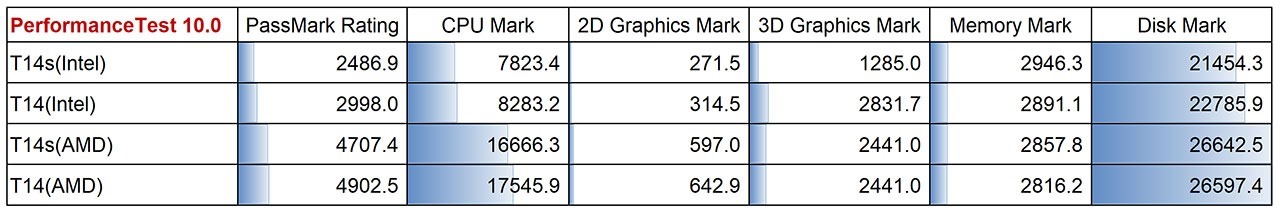

▼接下來是PerformanceTest 10的成績比較。如果從總分來看,AMD平台的T14/s都在4700分以上,反觀Intel平台即使是T14也未能超越3000分,乍看之下Intel平台再次全面潰敗。但仔細看各分項成績,會發現AMD主要是贏在CPU項目,其餘繪圖、記憶體項目則雙方各有勝負。

T14(Intel)因為搭載了NVIDIA MX330,因此在3D圖型效能取得最高分,但AMD平台的T14/s卻反而在2D圖型效能全面勝過NVIDIA MX330,這點也呼應了後面PCMark 10的測試結果。

另外值得一提的是記憶體效能測試結果,「降頻」為DDR4-2666的Intel平台成績都全面勝過跑DDR4-3200的AMD平台,其中一個可能性是DDR4-2666的Column Access Strobe (CAS) Latency延遲時間為19ns,但DDR4-3200的CAS Latency卻會增加為22ns,如果測試程式注重的是反應速度,而非單純頻寬大小,高延遲記憶體其實不見得能取得高分。所以從PerformanceTest 10對於AMD平台的兩極化反應(CPU成績爆高,記憶體成績不如Intel),不難看出系統測速軟體有其運作偏好,測試成績只是反映出受測平台在他們設定的情境中表現如何。只能作為使用者的一項參考。

最後比較讓站長驚訝的是,四台T14/s都已經使用同款三星970 EVO PLUS 1TB SSD,以前刻板印象是Intel的SSD控制器效能會優於AMD,但在PerformanceTest 10中整個翻轉過來,AMD平台的Disk Mark成績明顯優於Intel平台,看來AMD晶片組已經不是吳下阿蒙了。

▼站長先前已購買過PCMark 10 Advanced Edition,但該版本缺乏電池續航力測試功能。站長感謝UL公司特別提供PCMark 10 Professional Edition作為本站筆電效能與續航力的評測軟體。

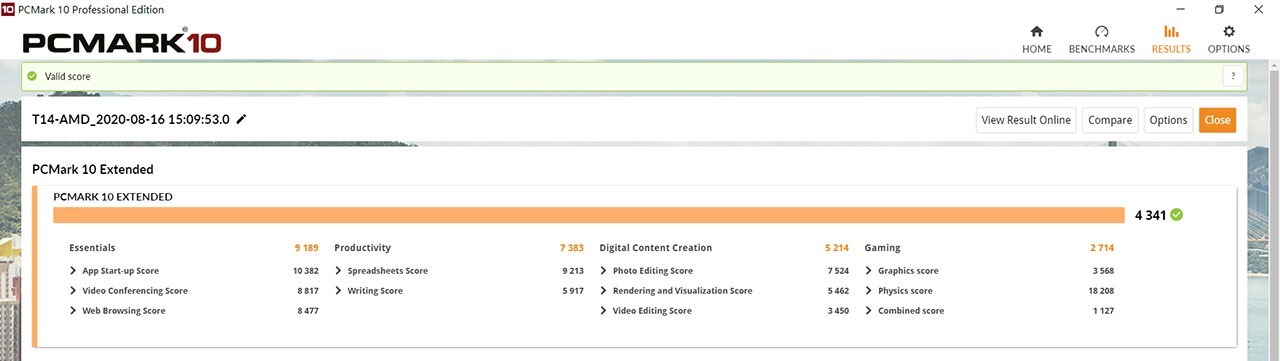

PCMark 10的「系統基準測試」透過三種測試情境(PCMark 10基準測試、PCMark 10 Express快速測試、PCMark 10 Extended延伸測試),其中Extended延伸測試包含了完整的四種測試模組,雖然測試時間較長,但可提供更為完整的系統效能完評估。四種測試模組說明如下:

- Essentials (基本模組):本項是模擬每天例行電腦運作,故包含了網頁瀏覽、視訊會議以及應用程式開啟時間等項目。這裡的「視訊會議」比較接近透過Line或WeChat進行視訊對談。

- Productivity(生產力模組):本項是透過試算表以及文書處理軟體,衡量電腦在處理每天會用到的辦公室應用軟體之效能。

- Digital Content Creation(數位內容創造模組):本項包含了照片編輯、影片的編輯及剪輯後的運算與視覺效果產出,對於在意數位內容編輯效能的使用者而言,本項目滿重要的。

- Gaming(遊戲模組):本項目著重CPU與GPU的即時運算效能,GPU會有兩個測試項目,CPU也會有一個,最後則是綜合測試。

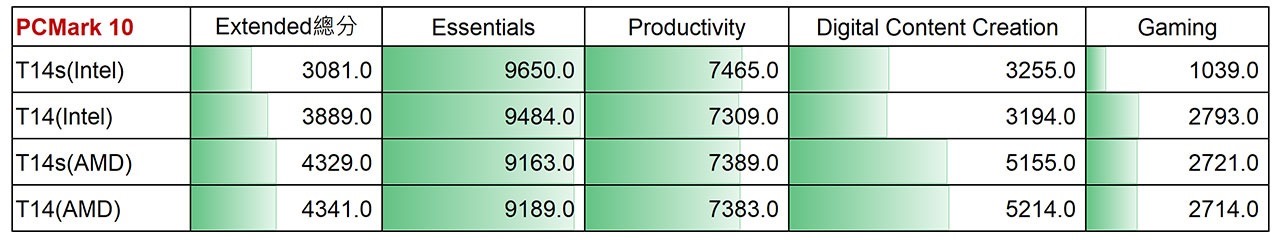

站長針對四台T14/s均進行了PCMark 10 Extended延伸測試,從總分來看毫無懸念地,AMD平台的T14/s全面領先Intel平台機種,但再看個別測試模組的分數,會發現一些有趣的現象。

首先是T14s(Intel)在「基本模組」與「生產力模組」項目中效能表現最佳。T14(Intel)只有在「遊戲模組」中靠獨顯才領先其餘三台,不然T14(Intel)其實在另外三項測試模組中都輸給了T14s(Intel)。

至於T14/s(AMD)根本就是靠「數位內容創造模組」的巨大效能優勢,影響到PCMark 10的總分計算。另外從「遊戲模組」中的成績也反映出T14/s(AMD)效能不會輸給配備獨顯的T14(Intel)太多。顯見T14/s(AMD)內建的VEGA繪圖引擎確實在影片編輯上,有非常優異的表現。

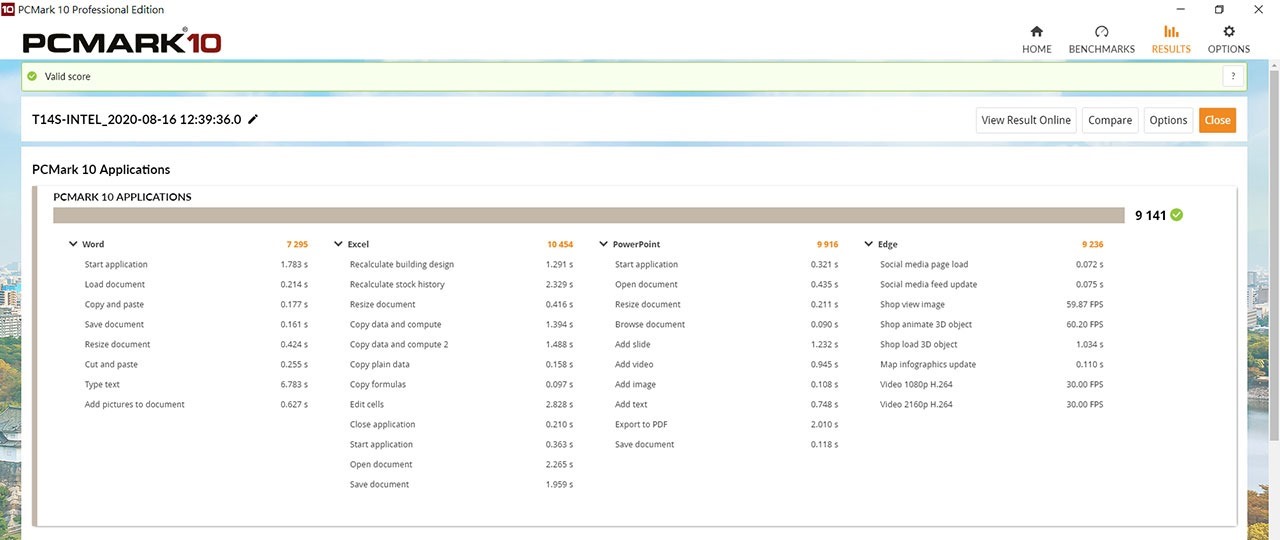

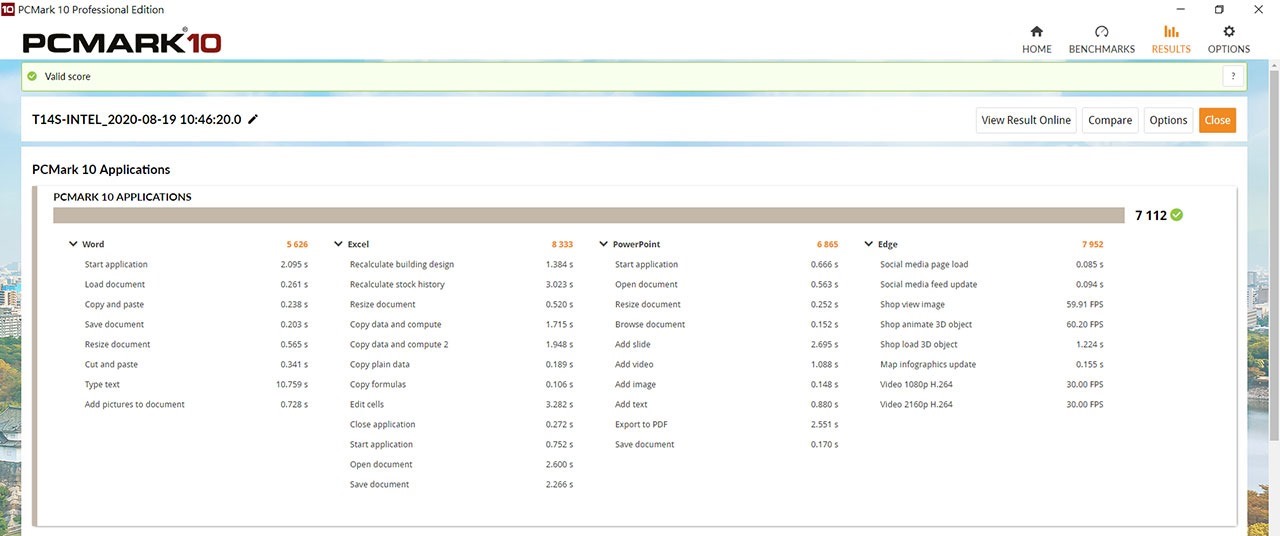

▼PCMark 10還提供了真實軟體效能評測,稱為「應用程式基準測試」,其實就是使用Microsoft Office的Word、Excel、PowerPoint與Edge進行測試,算是相當接近實際操作環境了。以Word為例,測試項目包含了開啟Word、讀取檔案、複製貼上文字、加入插圖等動作。站長使用最新版的Office 365繁體中文版,搭配以Chromium為基礎的新版Microsoft Edge瀏覽器進行T14/s實機測試。

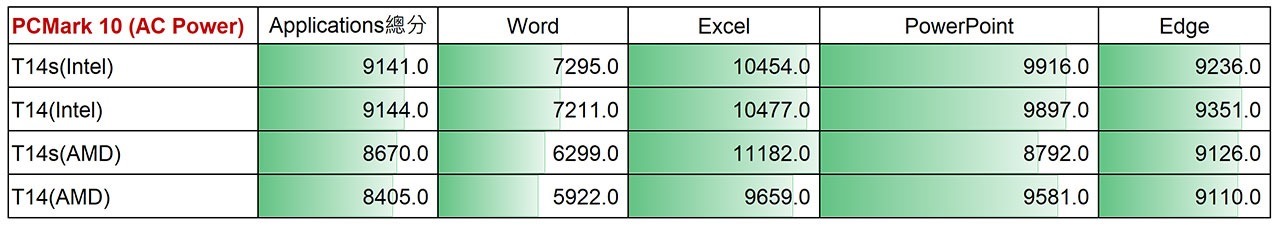

測試結果相當有意思,原先在各種系統效能測試中稱霸的T14/s(AMD)這次卻不敵T14/s(Intel),無論是總分或是各分項成績,Intel平台的T14/s在許多項目上都勝過AMD平台機種,自然也反映在總分上差距。

PCMark10的「應用程式基準測試」其實就很適合提供給「買筆電是為了跑Office等文書處理作業」的使用者參考。畢竟筆電除了玩遊戲、剪輯影片之外,更多人會使用在執行文書處理軟體。採用「Renoir核心」的AMD Ryzen PRO 4000 CPU在前面的多項系統效能測試中,向我們展現了憑藉著多核心與優異繪圖引擎,能夠輕鬆擊敗Intel的第十代Core CPU(Comet Lake核心),但畢竟薑是老的辣,在真實環境中的應用程式許多都有針對Intel CPU進行最佳化,即使Intel被大家笑稱「牙膏廠」,其實不只Office 365,很多生產力(或工業用)軟體也優先針對Intel CPU進行最佳化,期待隨著AMD Ryzen系列市占率不斷提升,將來會有更多的軟體廠商也願意針對AMD CPU進行最佳化。

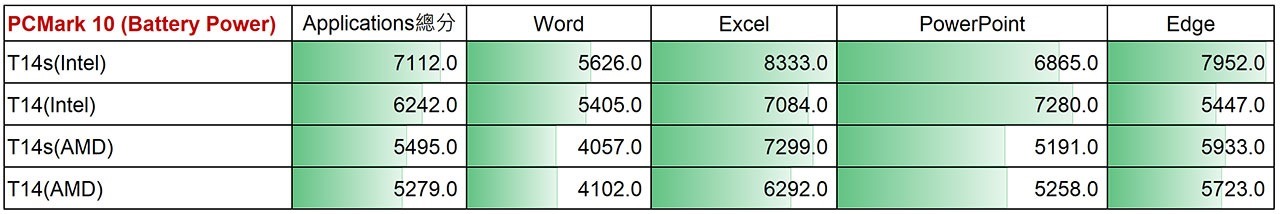

▼基本上各種效能測試都是在主機插上電源的狀態下進行,確保主機能獲得足夠的電力供應。但筆電有項特性,就是可依靠電池供電。一般評測不會特別去審視電池模式下的效能表現,站長這次則使用PCMark 10的「應用程式基準測試」,模擬現實世界中,靠電池供電的筆電去執行Office 365與Edge瀏覽器器的效能差距。電源模式調整為「效能更好」。

▼令人出乎意料之外,T14s(Intel)變成了「效能王」,甚至在諸多項目中勝過搭載獨顯的T14(Intel)。反觀AMD平台這邊的表現則是更明顯地落後於Intel平台,而且T14s(AMD)的成績持續領先T14(AMD)。因此使用者如果經常需要依靠電池供電,並使用文書處理軟體、瀏覽器時,沒有搭配獨顯的T14s(Intel)其實在效能上會有最佳的表現。

此處也彰顯出AMD CPU除了在軟體最佳化之外的第二項弱點,就是電池供電模式下的效能折損問題,而這些也的確需要時間來克服。

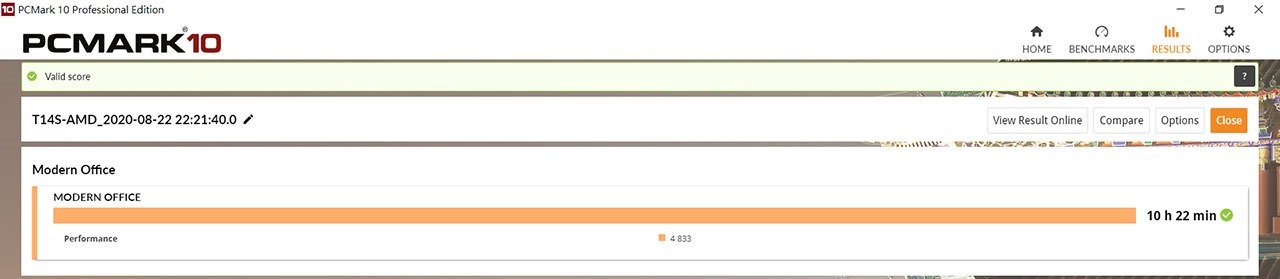

▼接下來看PCMark 10的電池續航力成績。站長選擇了「現代辦公(Modern Office)」與「應用程式(Applications)」兩種場景進行測試。「現代辦公」場景用於測量典型工作活動(如文件編寫,網頁瀏覽和視頻會議)的電池續航力,要特別提到的是,此時用的文書處理軟體其實是Libre Office(開源軟體)。「應用程式」場景才會使用 Microsoft Office進行測量工作任務的電池續航力。

站長在進行電池續航力測試時,主機系統相關設定如下:

- 螢幕亮度設為80%,並關閉自動調低亮度、更新率(Refresh Rate)功能

- 啟動飛航模式(關閉無線網路)

- 電源模式設成「更好的電池」

T14s與T14的內建鋰電池容量不同,在此先條列出來:

- T14s:57Wh

- T14:50Wh

T14s(Intel)在兩種場景測試中,果然拿下雙料冠軍,再參考上面的電池供電效能測試,T14s(Intel)在電池模式下,無論是效能或是續航力都是最強的。

至於T14(Intel)如果強制全程使用NVIDIA MX330獨顯,對於電池續航力的殺傷力非常明顯,幾乎只剩下T14s(Intel)一半的續航力而已,畢竟原本電池容量也比T14s小了。

至於AMD平台的T14s,表現也非常不錯,在「應用程式(Microsoft Office)」場景測試中,已經跟採用內顯/獨顯自動切換的T14(Intel)在伯仲之間。

比較尷尬的是T14(AMD),先前Microsoft Office的電池供電效能測試中,成績是最後一名,電池續航力也輸給T14s(AMD),在「應用程式(Microsoft Office)」電池續航力測試中,也輸給了T14(Intel)。

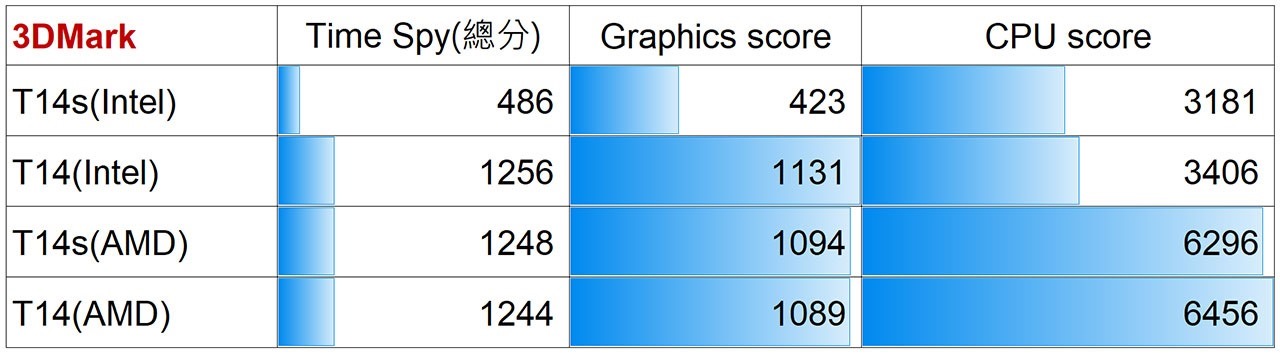

▼接下來進行3DMark Advanced Edition的測試。先從「Time Spy」項目進行評比。「Time Spy」是針對Direct X 12繪圖應用程式介面(API)所設計的測試情境。從總分來看,會以為T14/s(Ryzen 7 PRO 4750U)緊追在T14(Intel)搭載的NVIDIA MX330之後, 但實際再看子項目,就會發現,其實Ryzen 7 PRO 4750U根本就是靠CPU項目大幅拉高積分,當然此處Ryzen 7 PRO 4750U八核心功不可沒。至於T14s(Intel)的內顯效能表現實在太貧弱了,這部分必須等到第十一世代(Tiger Lake核心)才會脫胎換骨,甚至超越Ryzen 7 PRO 4000系列。

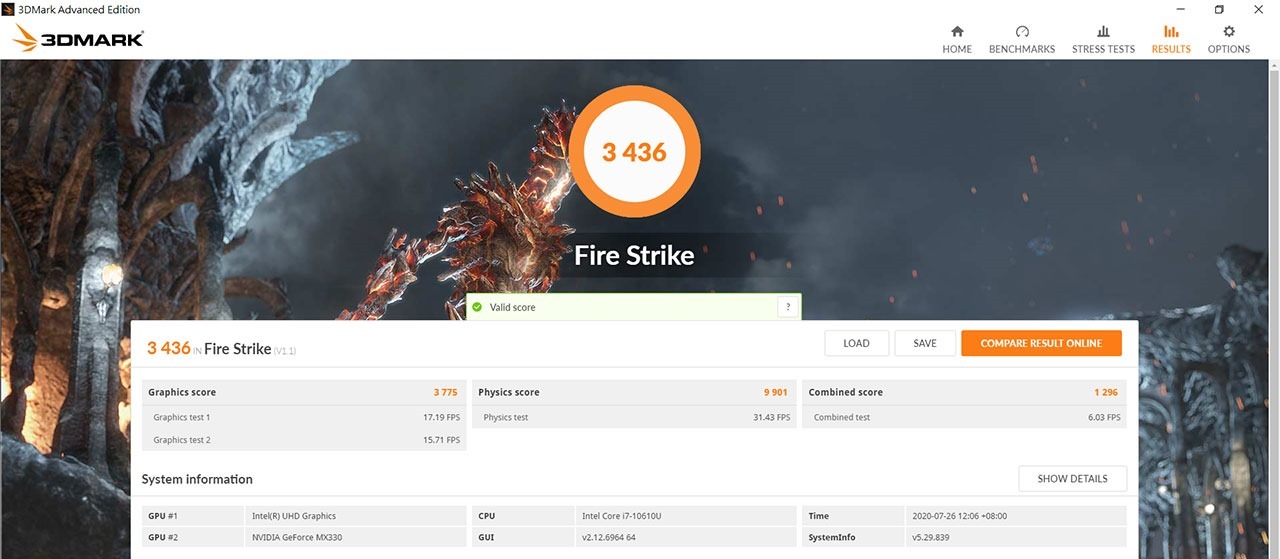

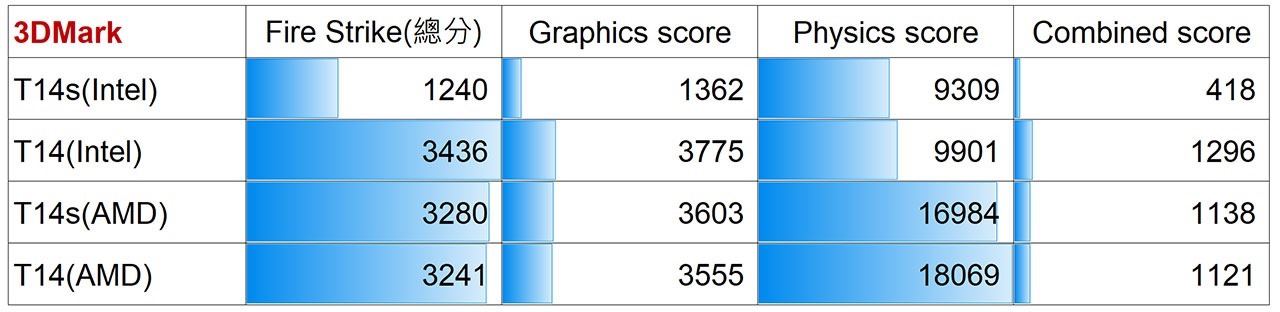

▼其次則是「Fire Strike」項目評比。「Fire Strike」是針對Direct X 11 API而設計的測試情境。從總分來看,一樣會以為T14/s(Ryzen 7 PRO 4750U)緊追在T14(Intel)搭載的NVIDIA MX330之後, 但實際上還是靠八核心、十六執行緒的CPU威能來拉高分數。

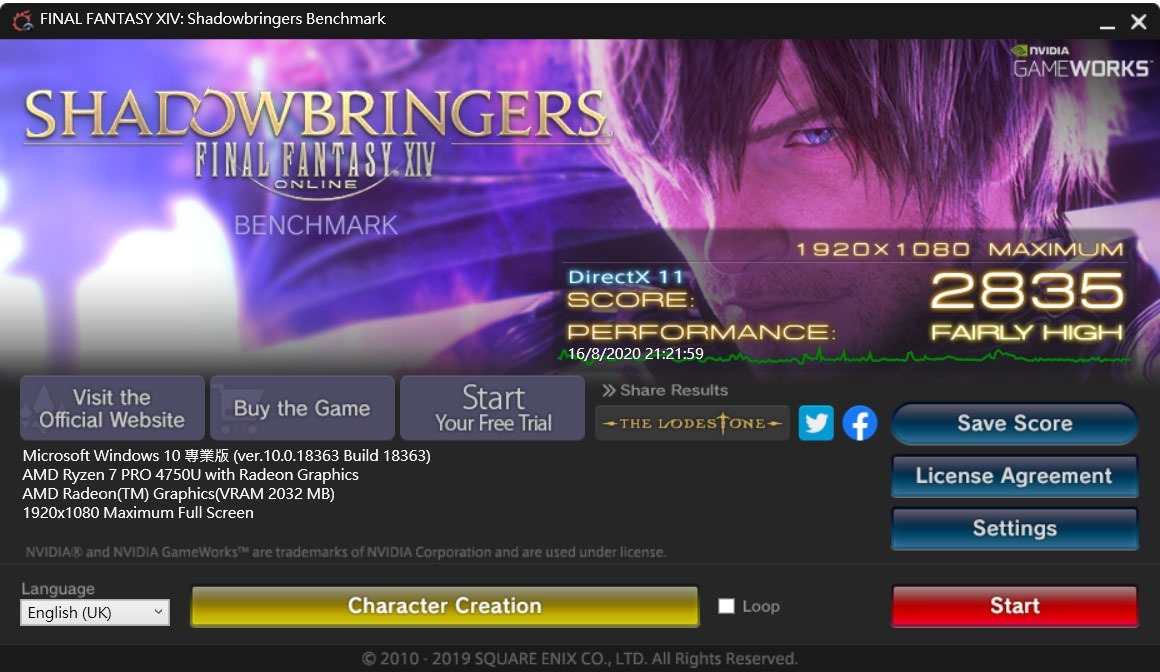

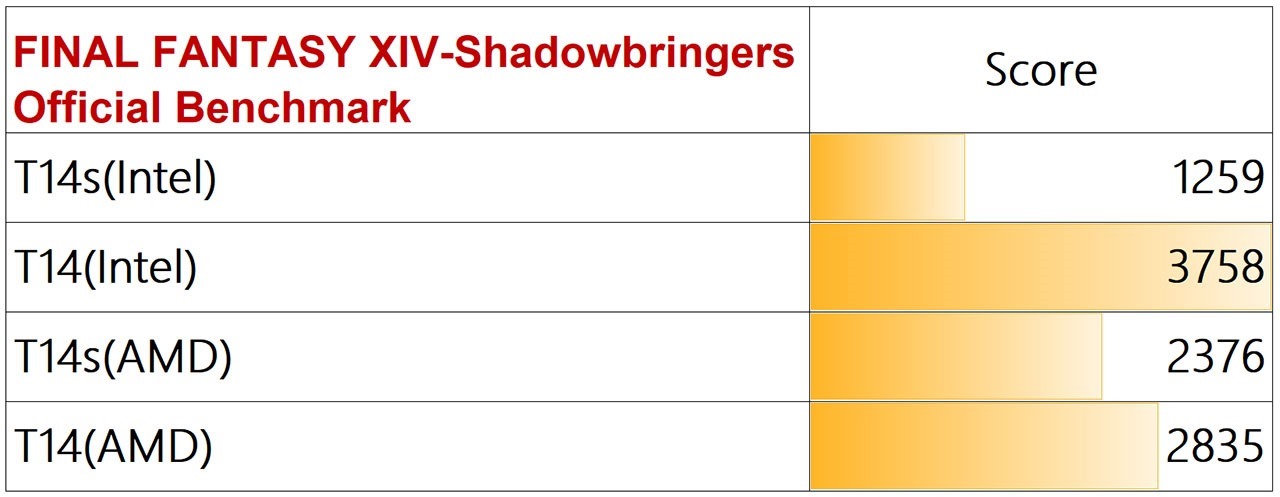

▼接下來站長用日系遊戲的Benchamark測速程式來比較四台主機的3D效能。首先用「Final Fantasy XIV: SHADOWBRIGERS」,站長選擇1920×1080解析度以及特效全開(Maximum),搭載NVIDIA MX330的T14(Intel)終於一吐怨氣了,在本項目中成績中,狠狠地拉開了與Ryzen 7 PRO 4750U的差距。而且T14(AMD)也「恢復正常」,效能勝過T14s(AMD),不像在3DMark測試中,竟然輸給了T14s(AMD)。

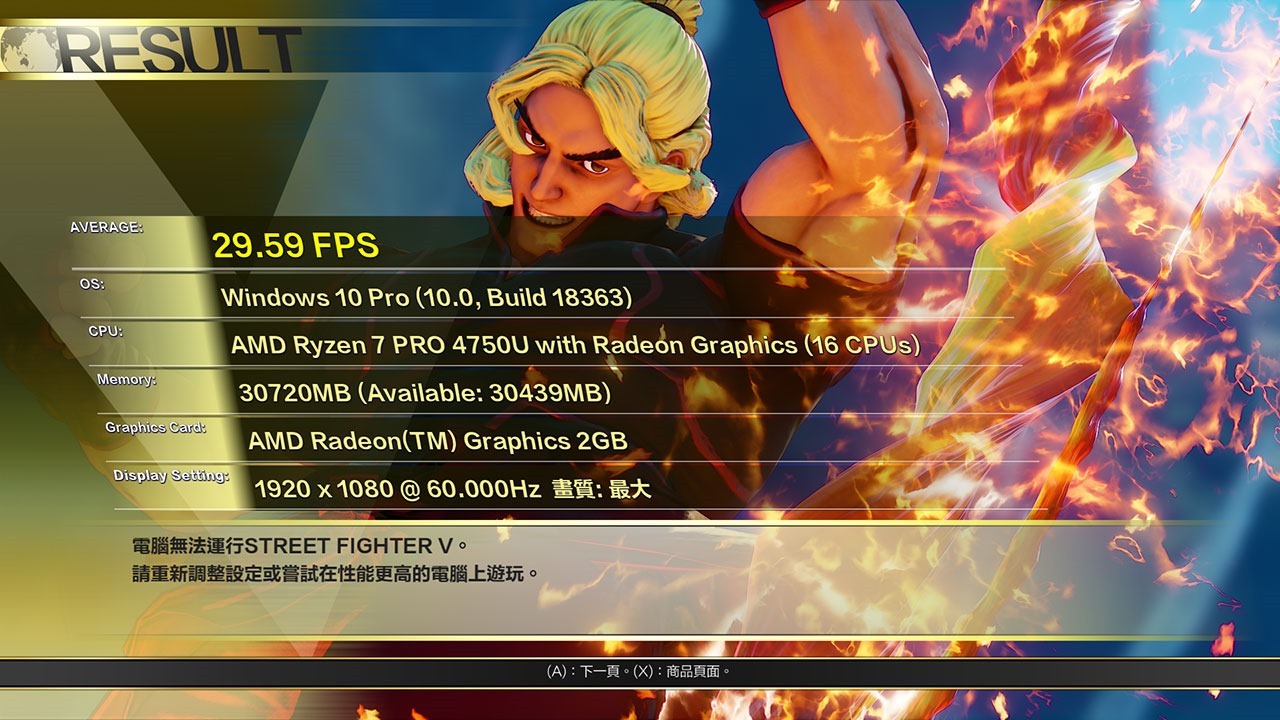

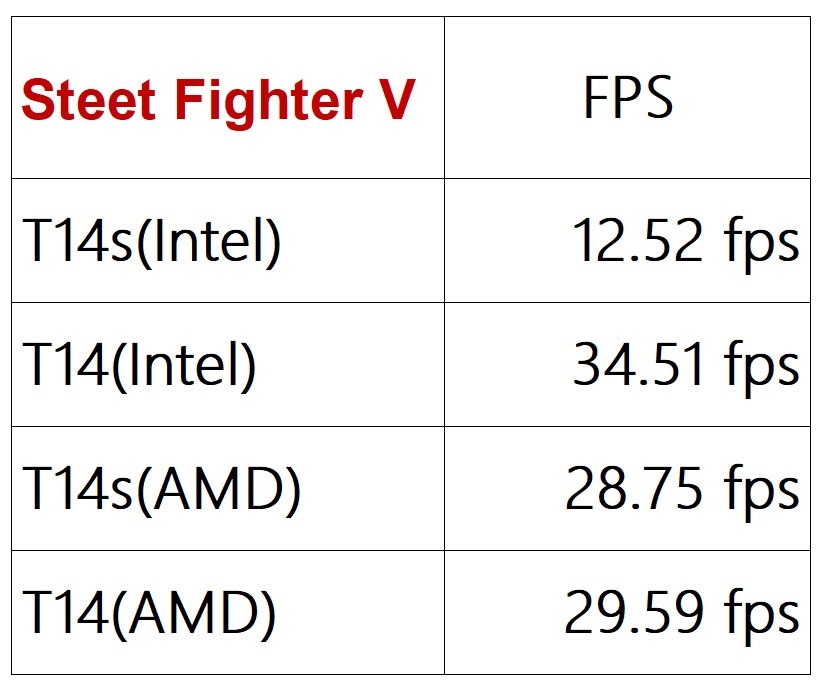

▼第二款日系遊戲測速程式是「Street Fighter V」,站長同樣選擇1920×1080解析度以及最大畫質,T14(Intel)每秒平均張數為34.51張,AMD平台的T14/s都無法突破每秒30張大關。當然以「Street Fighter V」遊戲性質,必須每秒張數到60張才能夠暢快對打,所以現在的15W TDP CPU/APU或是中低階GPU的3D運算效能,距離Full HD/最大畫質的平均每秒60張還有一段距離。

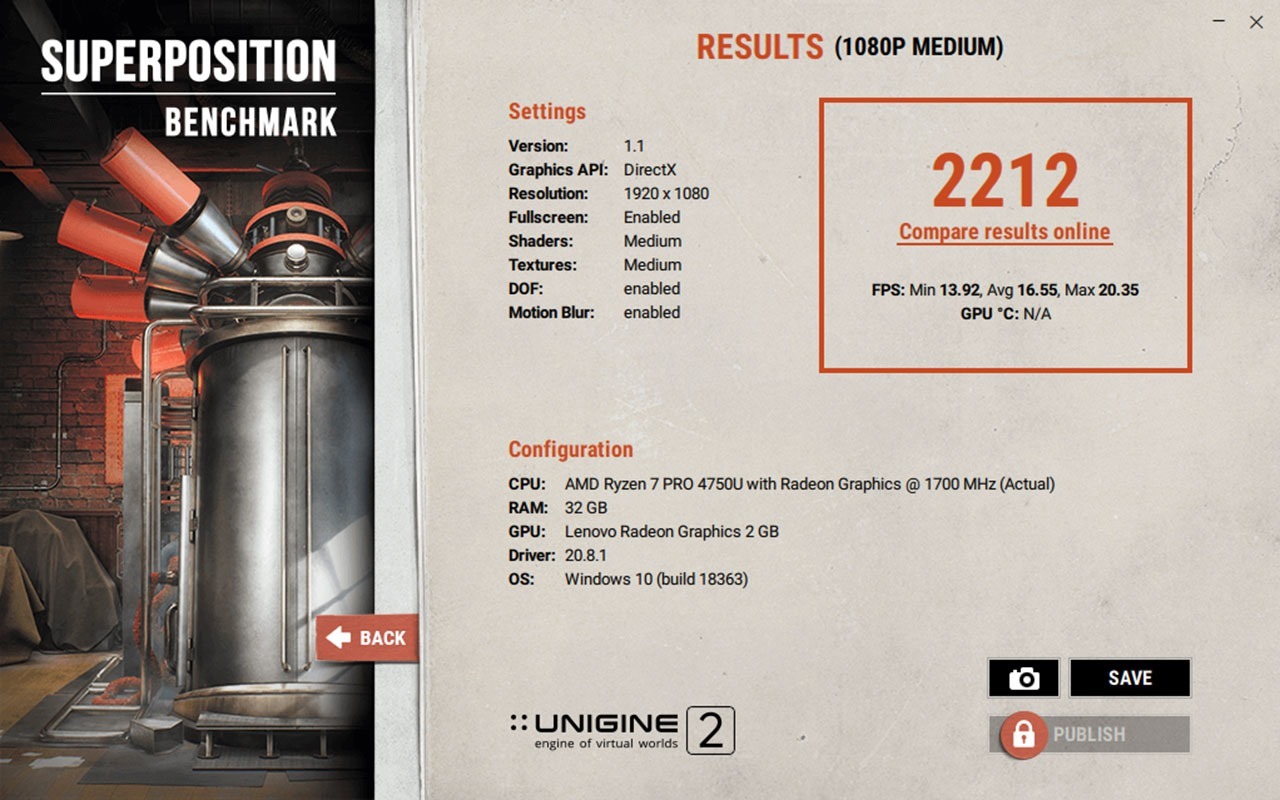

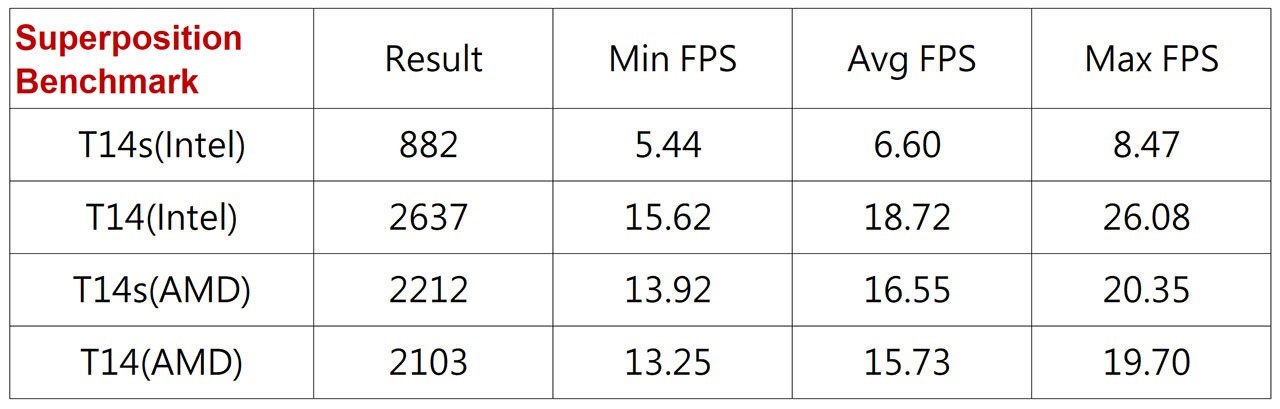

▼最後進行「SuperPosition Benchmark」這套對應DX12的測速程式,本程式可適用Full HD甚至4K解析度,並可根據顯示記憶體大小,決定情境複雜度。由於Ryzen 7 PRO在BIOS最高只能設定為2GB顯示記憶體,T14(Intel)也只配備2GB的顯示記憶體,因此在1080p解析度下,四台主機均採用Medium的情境複雜度。T14(Intel)成績仍然是最佳的,比較讓站長意外的是,T14s(AMD)竟然成績稍微勝過T14(AMD)。從本次的各種效能測試中,會發現功耗限制較多的T14s(AMD)不見得在效能方面都會輸給T14(AMD)。

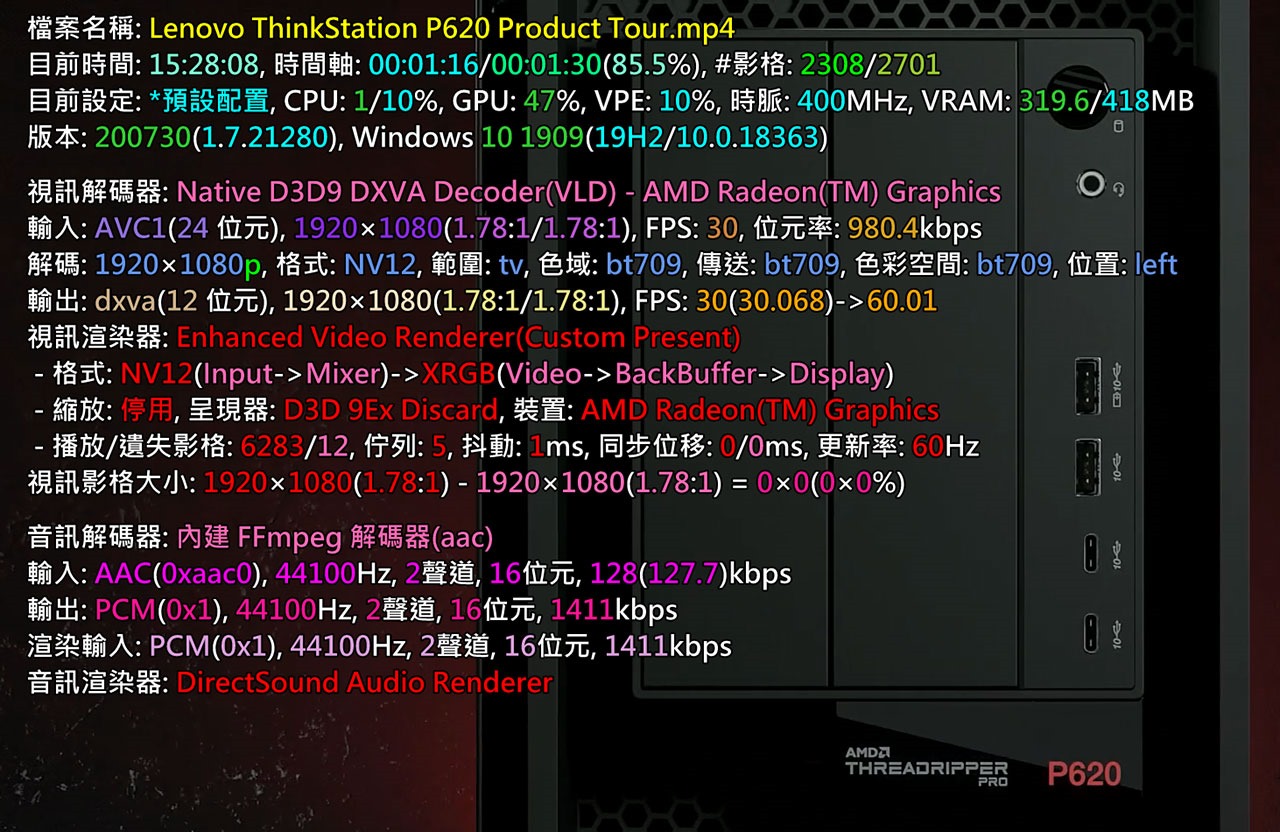

▼AMD Ryzen 4000系列內建的繪圖引擎為「VEGA」核心,雖然並非AMD獨立顯卡最新一代用的Navi核心,但很多網友其實更期待Ryzen 4000系列內建的VEGA繪圖核心是否保留了「Fluid Motion 影像補幀技術」。動畫片通常每秒張數在24張或30張,藉由Fluid Motion技術,可將每秒張數提升為60張,因此觀看影片時會感覺畫面更為流暢。Fluid Motion技術原本是AMD獨立顯示晶片的獨門功能,但不知何故,在新一代的Navi核心外接顯卡上,卻取消了Fluid Motion技術的硬體支援。

其實使用NVIDIA的獨顯或是Intel內顯,藉由第三方程式也可以達到影像補幀的目的,但需要大量消耗CPU與GPU的資源進行運算,AMD的VEGA繪圖核心則是內建Fluid Motion功能,因此不僅可滑順撥放補幀後的畫面,對於CPU/GPU的負擔也較小。

雖然AMD官方並沒有證實Ryzen 4000系列CPU仍保留Fluid Motion功能,但站長在PotPlayer安裝Bluesky Frame Rate Converter濾鏡後,實際撥放影片時,畫面可順利補幀至每秒60張,此時CPU使用率超低,只靠VEGA繪圖引擎進行運算。因此這次測試T14/s(AMD)真的充滿了許多小驚喜。

PS.下圖播放的影片原始連結為: Lenovo ThinkStation P620 Product Tour

影片介紹的是市面上第一台搭載AMD Threadripper PRO的工作站:ThinkStation P620,站長家裡的PC已經服役四年,有考慮換裝這台搭載PCIe 4.0匯流排的高效能工作站,如將來順利購入,會於本站跟大家分享一下這台領先Intel起碼一年的效能猛獸(Intel要等到2021年的Rocket Lake核心才開始支援PCIe 4.0匯流排,而且仍為14奈米製程…)。

▼最後補充一下周邊相關的訊息。T14/s系列均使用USB-C接頭的變壓器。網友在官網進行客製化訂購時,可能會看到三種變壓器選項:

- 45W AC變壓器(USB Type-C)

- 65W AC變壓器(USB Type-C)

- 65W Slim (薄型)AC變壓器(USB Type-C)

45W AC變壓器體積比65W要小一點,但缺點是不支援電池快充(Rapid Charge,一小時內電量充至80%)功能。先前的65W AC變壓器以現在的角度來看,真的稍嫌笨重了點。因此原廠後來推出了65W Slim AC變壓器。下圖便是兩款65W電壓器的對照圖。當然市面上還有其他廠商推出所謂的「口紅(尺寸)變壓器」,但售價就更高了。

坊間零售的ThinkPad T14/s,由於店家為了壓低售價,通常只搭配45W或是65W標準款AC變壓器,其實原廠已經推出更輕薄的65W Slim款,網友如果是在官網訂購主機,不妨考慮多加點錢升級為新款的65W Slim AC變壓器。

▼前篇文章提到T14/s(Intel)有三大神器(NFC功能、4K面板與LTE-A Cat16 WWAN網卡),其實站長漏掉了第四項神器,就是內建Thunderbolt 3高速連接埠。不過T14/s(Intel)的Thunderbolt 3僅支援20Gbps(半速)以及DP1.2規格。反觀AMD平台的T14/s,雖然USB-C連接埠只支援USB 3.2 Gen2(10Gbps)規格,但卻增加了DP 1.4版功能,這讓T14/s(AMD)的功能性又擴大了不少。

T14/s(AMD)雖然有三款Cable Dock可使用,包含了ThinkPad USB-C Dock Gen2 、ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock以及ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2(改跑USB 3.2 協定),但站長實測後反而是價格最低的ThinkPad USB-C Dock Gen2表現最好,特別是「4K@60Hz」外接雙螢幕支援,真的讓人印象深刻。ThinkPad USB-C Dock Gen2 其實只要主機端有支援DP 1.4輸出能力,外接螢幕的規格就可以跟著提升。甚至連HDMI都可輸出4K@60Hz。反觀T14/s(Intel)即使有Thunderbolt 3,卻因為受限於DP 1.2規格,在ThinkPad USB-C Dock Gen2以及ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2都無法做到雙螢幕4K@60Hz輸出,除非改用ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock,這是因為Hybrid Dock改用了「DisplayLink」技術,但售價也高於ThinkPad USB-C Dock Gen2。下圖是ThinkPad USB-C Dock Gen2 的特寫。

如果搭配機械式擴充底座,站長實測「Ultra Docking Station」的兩個DisplayPort輸出功能,T14/s(Intel)只能做到同時輸出4K@30Hz到兩台外接螢幕,換上T14/s(AMD)之後,立刻提升到其中一台螢幕解析度可達4K@60Hz,另一台則維持4K@30Hz,也算是有所進步了。

因此使用者如果需要透過擴充底座外接兩台4K@60Hz顯示器(此時主機螢幕仍繼續顯示,所以視為三畫面輸出),最經濟實惠的選擇就是ThinkPad USB-C Dock Gen2。如果要同時外接三台4K@60Hz顯示器,目前T14/s Gen1仍無法辦到。

▼今年ThinkPad推出了四台橫跨Intel與AMD平台的T14s Gen1與T14 Gen1。如果網友不清楚該購買哪一台,不妨先檢視一下,下列四項Intel機種專屬的規格是否非要不可:

- 4K(3840×2160) HDR 400/Dolby Vision/鏡面螢幕

- Thubderbolt 3高速連接埠(半速20Gbps)

- LTE-A CAT16 WWAN網卡

- NFC近場通訊功能

換言之,如果可以接受Full HD(1920×1080)面板、僅有USB 3.2 Gen2(10Gbps) Type-C連接埠、LTE-A網卡規格為CAT9,並可捨棄NFC近場通訊功能,就可以考慮AMD平台的T14/s。

Intel平台的T14s雖然內顯效能非常貧弱,但在電池供電時才能看出真本事,不但在Office 365真實軟體測試中效能最佳,電池續航力也壓倒性的勝過AMD平台的T14/s,總算扛住了Intel老大哥的尊嚴。如果使用者每天都會攜帶筆電外出使用,並且希望在電池供電時,仍可維持不錯的生產力軟體效能(非遊戲、影像類程式),搭載了低耗電(Low Power)面板的T14s(Intel)無疑地是商務人士的首選。只是高負載下的高頻風切聲較為惱人,但考量使用場景(例如辦公室、咖啡廳等)背景噪音較大,實際使用時可能就比較不會在意。

裝配了NVIDIA獨顯晶片的T14(Intel)雖然GPU效能較優,且具備Thunderbolt 3連接埠,並可自行加裝記憶體,但受限於電池容量較小,面對T14/s(AMD)時,內顯/獨顯自動切換模式下的續航力雙方均在伯仲之間,好在Intel Core處理器在電池供電模式下,效能還是勝過AMD平台。T14(Intel)搭載獨顯晶片的機種,適合客群為十分重視3D繪圖效能,或是需要上述四項Intel專屬規格,卻希望價格能比T14s(Intel)更低。

如果沒有「Intel四神器」的懸念,也接受AMD平台在電池供電時的續航力表現及效能表現,那T14s(AMD)無疑是本次測試的MVP最佳機種,由於位屬Ts高階機種等級,故可配備輕量化的碳纖維材質背蓋與鎂合金底殼,這讓T14s(AMD)重量與厚度成為僅次於X1 Carbon的第二輕薄14吋機種,但與T14s(Intel)相比時,AMD平台憑藉著VEGA繪圖核心,在3D與顯示效能方面完勝Intel的內顯核心。另一方面,T14s(AMD)額外提供了第二支2242 M.2 SSD擴充能力,以及WLAN網卡更換能力,也讓T14s(AMD)比起T14s(Intel)多了更多的零件升級的可能性,放眼現今的輕薄筆電更顯可貴。

整個T14/s系列中,擁有最大擴充潛力與擴充性的非T14(AMD)莫屬。T14(AMD)由於定位考量,無法使用成本較高的機殼材質,但仍可將主機起始重量控制在1.46公斤,較厚的機身也讓T14得以保留RJ45網路接頭,並內建MicroSD卡插槽。T14(AMD)不但可加裝一條SO-DIMM記憶體模組,同時也提供了第二支2242 M.2 SSD擴充能力,與WLAN網卡更換能力。對於預算有限,卻希望擁有最大未來擴充彈性的使用者而言,T14(AMD)會是最佳選擇。

T14/s(AMD)的擴充性也延伸到擴充底座,拜DP 1.4規格之賜,讓售價最低的ThinkPad USB-C Dock Gen2 也具備4K@60Hz雙螢幕輸出能力。T14/s(AMD)所內建的VEGA繪圖核心也仍保留Fluid Motion 補幀功能。越是深入測試T14/s(AMD)越發覺得驚喜不斷,這也是過去數年來歷經Intel主導「Ultrabook」規格導致主機「紙片化」,以及Intel製程停滯在14奈米過久,導致ThinkPad逐漸喪失擴充性以及功能上的豐富性。當T14s(AMD)也能夠內建32GB DDR4-3200記憶體,搭配Ryzen 7 PRO 4750U的八核心CPU時,相信許多需要執行VM虛擬主機或同時執行多方程式的網友,都會感受到T14s(AMD)某種意義上才是我們熟悉的ThinkPad Classic(當然鍵深也是市面上少見的1.8mm了)。

站長很高興這次有機會分享四台T14/s的實測心得,比較擔心的是隨著2020下半年次世代遊樂器大戰的爆發(PlayStation 5 vs. XBOX Series X),AMD開始將台積電(TSMC)產能轉為供應這兩大業者,是否會影響AMD Ryzen PRO 4000系列CPU供貨,可能有待觀察。此外,從這次遊戲實測表現,每秒張數仍無法超過40張,顯見中階獨顯的極限就在那邊,但越來越多使用者係在家上班(Working From Home),一方面需要媲美辦公室才有的工作站效能;另一方面則是能夠暢快執行遊戲的效能餘裕,現役的T-Series還無法滿足大家的需求。接下來本站希望有機會在「傳說中」的ThinkPad T-Series上面實測「即時光線追蹤(Real Time Ray Tracing)」遊戲效果,並見識一下真正效能解放後的主機實力,敬請期待。

Chiang

10 9 月, 2020 - 9:13 下午

我覺得,台灣的ThinkPad最大的問題應該是買不到像您一樣的理想配置。多年來皆是如此!

官網的客製化從未對台灣消費者開放所有訂製選項,如同今年的T14s(amd),想選購4750G+32g ram+400尼特低功耗面板根本買不到!詢問官網能否訂製也遭拒絕。我想,也許聯想早已無心經營台灣市場。

galaxylee

11 9 月, 2020 - 12:53 上午

由於AMD的Ryzen PRO 4000系列CPU大缺貨,導致高階配置的機種尚未開放,可能得等明年初,供貨狀況較為穩定後,官網才會提供高色域面板及其他規格吧。

Vincent

11 9 月, 2020 - 10:09 上午

全世界最早上市T14s AMD的日本Lenovo也是至今不提供低耗電面板的選項,韓國和澳洲現在也跟台灣一樣連4750U都不給客制,甚至連美國上禮拜都把客制選項整個拿掉只剩一個model可選,我想今年的供貨和疫情實在是有很大影響⋯⋯

Vincent

11 9 月, 2020 - 11:01 上午

另外因為T14/s AMD的缺貨而去研究了一下其他機種,意外發現官網的這則資訊

https://support.lenovo.com/us/en/solutions/pd029622#USB-C%20dock%20Gen%202

原本被砍規格成DP 1.2的L14和L15 AMD,居然在接上USB-C Dock Gen 2之後可以「恢復」成同時輸出三台4k螢幕(兩台60hz一台30hz),這也像是站長這次測試心得中一直提到的「驚喜」吧 XD

galaxylee

11 9 月, 2020 - 10:03 下午

哈哈~~的確!!

lcweng

13 9 月, 2020 - 2:05 下午

站長您好

今天看到youtuber Huan介紹對岸出的小新pro13筆電

搭載AMD 4800U的CPU,螢幕又是16:10的

CP值超高

有沒有可能開個團購呢? 我第一個報名,好想要

我不想去淘寶…..

stee

14 9 月, 2020 - 10:36 上午

剛剛看美國官網還是能夠客制化 4750U+32GB RAM+400 nits LP面板, 但交貨期標示為”Ships in more than 5 weeks”, 供貨問題看來是全球性的..

galaxylee

17 9 月, 2020 - 12:52 上午

[緊急召集!] 2020年ThinkPad T14s(AMD) Gen1 TPUSER團購啟動!

抱歉讓大家久等了,本站緊急舉辦ThinkPad T14s(AMD) Gen1「全裝備版」團購,這次將T14s(AMD)出廠能搭載的配備都掛上了,包含:

※Ryzen 7 PRO 4750U 8C/16T處理器

※32GB DDR4-3200記憶體

※1TB PCIe NVMe M.2 SSD

※72%色域的低耗電或防窺面板

※WWAN Ready天線內建

※SmartCard讀卡機

基本上已經是加好、加滿了! 毫無遺憾!

有需要的網友請把握這次難得的機會~! 感謝!

http://www.tpuser.idv.tw/wp/?p=3664

CHINAN

17 9 月, 2020 - 2:31 下午

我比較期待的是 P620 到底什麼時候要上市,怎麼賣、賣多少錢,很多國內外新聞都說是九月底。

之前新聞中說會是 4999鎂起售 …

galaxylee

17 9 月, 2020 - 10:40 下午

由於10月上旬會發表AMD Zen3架構桌上型CPU,站長會先等Zen3推出後,再跟現有基於Zen2架構的Threadripper PRO做個比較後再決定要買哪顆。

CHINAN

17 9 月, 2020 - 11:49 下午

是啊,P620 再不出來, Zen3 架構CPU都要上市了,雖然說如果要多核+高頻率還是要 TR 系列,TR系列產品生命週期看起來更長點,不過對買家來說 Zen3 都出了會覺得就想買新一代啊。

Lucas

14 1 月, 2024 - 10:17 下午

請問站長,AMD版本的T14s,在顯卡上是不是滿多問題的,例如看YT容易卡頓

galaxylee

14 1 月, 2024 - 10:54 下午

咦? 站長沒遇過YT卡頓耶..

Steve

29 9 月, 2024 - 4:38 下午

感谢站长。

请问Intel Ultra5 125U/H 和 Ryzen 5 Pro 8540U比起来怎么样? 主要用途为MS办公。也会用到一些需要多线程运算的工程类应用程序。

galaxylee

10 10 月, 2024 - 3:20 下午

站長在FB有回覆Steve,也在此提供給大家參考:

由於站長沒有實際測試過Ultra 5 與Ryzen 5 PRO的效能,目前只能用已測試過的Ultra 7與Ryzen 7 PRO來說明。

首先是Ultra 7或Ultra 5的U結尾型號都不建議購買,因為都只有兩個P核(大核),整體效能真的落後H結尾型號或是Ryzen PRO太多。

站長實測中Ultra 7 155H與Ryzen 7 PRO 8840U效能已經在伯仲之間。

但有趣的是,如果改用電池供電狀況下,Ryzen 7 PRO 8840U效能反而是最佳的。

如果您的筆電在使用時,多半是接著AC變壓器的話,站長會考慮Ultra 5 125H/135H。至於電池續航力的部分,Ultra 5 125H/135H或許表現不如Ryzen 5 RRO,但電池續航力有機會勝過。這部分就端視您的使用需求了。

就C/P值或功能均衡度各方面,基於Zen4架構的Ryzen7 PRO 8000系列真的不錯。

今年底基於Zen5架構的新一代Mobile Ryzen PRO也會上市,預計搭載於T14s Gen6,但初期價格不便宜就是。