西元2003年三月,正當Intel向全世界宣佈史上第一顆針對筆記型電腦開發的CPU---Pentium-M正式公開時,IBM也向世人展示其最新一代的旗艦機種---ThinkPad T40-Series。 採用了Intel Pentium-M處理器及Centrino平台的ThinkPad T40-Series可說背負了眾多ThinkPad user長久以來的期待,位於日本的ThinkPad研發中心---大和事業所(文後簡稱Yamato Lab) 再一次展現他們對於心目中理想的ThinkPad所投注的心力與堅持,去年ThinkPad度過十週年紀念,今年正是IBM ThinkPad邁向下一個十年的開始,ThinkPad T40的推出可說就是Yamato Lab對於ThinkPad未來發展的首要代表作。

因此在開始介紹ThinkPad T40之前,就先讓站長帶大家回顧一下ThinkPad 2-Spindle Thin&Light系列的發展軌跡!

|

ThinkPad發展史上不乏 2-Spindle機種,強調輕薄的560-Series更早在1996年便問世。但是說到ThinkPad第一款 2-Spindle Thin&Light的A4 size機種,那便是ThinkPad 600-Series!IBM在ThinkPad 560這款1-Spindle機種成為經典代表之後,開始思索下一步的研發方向。因此「擁有大畫面以及光碟機」的機薄機種便成了消費者心儀的目標,這也是Yamato Lab一直努力的方向。於是匯集了眾人的盼望以及IBM的力量,堪稱「傳奇經典」的ThinkPad 600終於在1998年誕生! ThinkPad 600-Series是一台擁有13.3吋LCD(TFT或HPA)、內建可溫抽換擴充槽的 2-Spindle機種。除了輕薄的特點之外,ThinkPad 600也是IBM第一台全機身用CFRP(carbon fiber reinforced plastic, 強化碳纖維)打造的機種。或許網友以今日的角度來看ThinkPad 600會覺得「沒啥特殊」,甚至認為新一代的ThinkPad T40在規格上別家廠商也有,但是別忘了,我們在談論的是1998年代,當時notebook仍是日美系大廠稱霸的時代,台灣強大的notebook ODM/OEM能力是後來的事情了,也因此就當時而言,IBM的確創造出一款勝出業界水準的代表作,甚至某些成就變成了「600屏障」,連日後的ThinkPad都無法超越。 ThinkPad 600-Series從初代的ThinkPad 600歷經600E以及最後的600X,共三個番號。從600到600X正好反應了時代的脈動與產業的變化。在ThinkPad 600誕生的年代,雖然桌上型電腦已經打得火熱,但是筆記型電腦的硬體更新率並不高,而且當時IBM在ThinkPad 600-Series上使用了相當多的特殊規格零件,成本自然相當高。這從一個modem(數據機)的功能都是由Mwave的DSP(Digital Signal Processor)來提供可見一斑。ThinkPad 600-Series的鍵盤設計更是讓他成為永遠的典範,鍵盤整體設計是由強固的機構以及堅硬的底盤材質所構成,以致後來的ThinkPad鍵盤雖然按鍵本身有改進,但是無法像600-Series一般的穩固,這點從Yamato Lab也承認ThinkPad T40的目標是希望「逼近600的感覺」可見一斑,這就是站長所說的「600屏障」。 隨著整個 notebook/PC產業受到低價化的衝擊,IBM堅持特殊零件的做法即使是ThinkPad 600此類高階機種也無法完全避免,到了ThinkPad 600X時代,IBM開始導入工業標準的mini-PCI規格用在modem功能上。這代表一件事情,ThinkPad往後的元件幾乎都是跟隨業界標準規格,其實不管是IBM還是其他大廠,要維持自有特殊規格的成本過高,並非長久之道。也因此日後台灣便能憑藉著強大的ODM/OEM能力幫大廠效力(反正大家都是用一樣的規格...),但是像日系的輕薄機種其元件都必須特別處理的幾乎都仍在日本生產,這中間的消長可說有其脈絡可循。 再談到ThinkPad 600的機構熱設計是以Intel PentiumII為開發基礎,正式銷售時也有裝配Intel Pentium MMX的CPU,此機構一直維持到 600X搭載PentiumIII為止。所以ThinkPad 600-Series的主機構設計可說歷經三代CPU,這點以今日CPU推陳出新的角度來看的確是相當不可思議,或是堪稱難得的一件事。但就算大家再怎麼愛戴ThinkPad 600-Series,時代的趨勢已經悄悄地進入下一個階段,消費者需要的是更高速的CPU、更大的螢幕以及要求notebook有執行Microsoft Direct 3D程式的能力,這些都不是1998年代的機構設計所能滿足的,因此Yamato Lab著手開發下一代的 2-Spindle機種---T-Series!

|

||||||

|

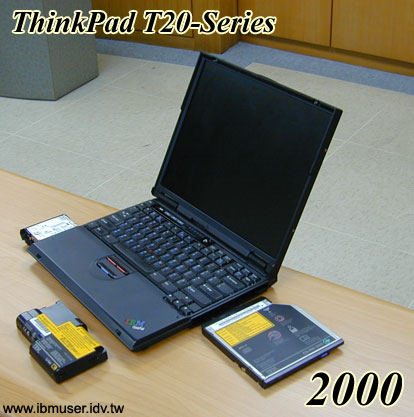

到了西元2000年,IBM正式推出全新一代 2-Spindle主力產品:T20-Series,從此也開啟了T-Series時代。ThinkPad T20是一台擁有14.1吋大尺寸(相較於600-Series)TFT LCD、可熱抽換多功能擴充槽(Ultrabay2000)的機型。而且當時IBM也在T20身上加入了許多創新的設計,例如「Titanium Composite」(鈦合金複合碳纖維材質)機身設計、UltraPort擴充埠。IBM也從T/A/X-Series開始統一電源開關及鍵盤的按鍵配置,例如鍵盤左上方都有「ThinkPad鈕」、獨立音量控制鈕等。ThinkPad T20機體也開始內建RJ45孔,這也代表Internet網路時代的普及,以往的ThinkPad都只有內建RJ11提供Modem撥接功能而已。同時強調共通性的新一代ThinkPad Dock/PortReplicator也一起問世。 如果光從硬體規格上來看,ThinkPad T20無疑地比ThinkPad 600X「更強」,但是很可惜地這是從「硬體規格」上判斷的,事實上當時許多的ThinkPad user特別是原先600-Series的忠實用戶不願意汰換掉手上的愛機,最主要的原因竟是不滿意鍵盤觸感上!這點也反應出為何ThinkPad與其他notebook不同之處。如光只是比較CPU、DRAM、HDD等規格,那ThinkPad與其他友商產品沒有太大差別,但在IBM的設計下,ThinkPad是一台「有個性」的機器,不管是外觀、色系或是指向裝置上,都有其特別之處。因此當使用者習慣ThinkPad之後,他也就能了解ThinkPad吸引人的地方不在於效能或是規格,而是「設計」!不過...很明顯地Yamato Lab在T20-Series的鍵盤設計上踢到了一個大鐵板! 站長永遠記得當年第一次接觸到ThinkPad T20「浮動感」的鍵盤時,那種難以置信的心情久久難忘。因此有人便守著ThinkPad 600-Series一直到現在,隨著ThinkPad T40的上市,站長覺得該是讓ThinkPad 600-Series功成身退的時候了,這點後面文章會談到。 ThinkPad T20-Series從T20開始,經過T21、T22一直到最後的T23。除了鍵盤穩固性以及Palmrest熱度高的問題之外,T20-Series仍成功扮演了600-Series繼承人的地位,也是IBM ThinkPad家族中的長銷機種。甚至當日後的ThinkPad T30上市後,開始有人懷念起ThinkPad T23。我們再來看ThinkPad T20到T23這中間業界發生了什麼樣的變化,首先是低價風潮持續蔓延,IBM 將原本家用路線的ThinkPad「i-Series」先改成 2-Spindle設計,最後還是決定棄守家用市場,改由「R-Series」接手,在R-Series問市前,IBM曾經推出T20-Series的精簡版作為因應,那就是有著類似T20-Series外觀的ThinkPad 「A22e」,此台取消了熱抽換、PS/2及UltraPort等設計以降低成本,如果把ThinkPad T20-Series視為「GUNDAM」(剛彈)的話,ThinkPad A22e幾乎就是「GM」(吉姆)的翻版了。IBM在試圖做出產品區隔的同時,也陸續強化T20-Series的規格,例如加入SXGA+ 高解析度TFT LCD支援、 5400rpm高轉速硬碟支援、S3 Graphics SuperSavage顯示晶片(16MB SDRAM)等。後期的機種更內建Wireless LAN天線。 兩年很快地過去了,市場上又有新一波的潮流,筆記型電腦不再只是文書處理而已,消費者對於3D運算的需求與日俱增,而IBM也對過去的設計進行檢討,其中立意甚佳的「UltraPort」設計因為可應用的周邊過少,而且增加設計難度等因素,註定了在下一階段中要面臨除役的結果。如果說ThinkPad 600-Series是為IBM ThinkPad樹立一個劃時代的標竿,那麼ThinkPad T20-Series可說稱職地完成了其設計初衷,接下來面對Intel Mobile Pentium4-M的「黑暗時代」,Yamato Lab又做出了驚人之舉...

|

||||||

|

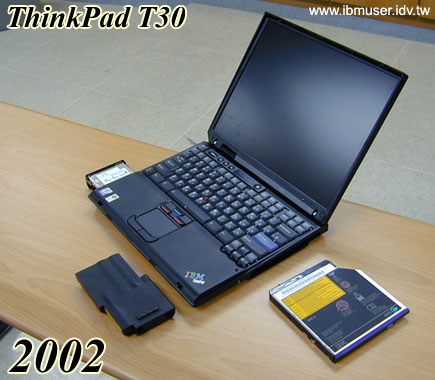

過去ThinkPad 600-Series機構設計歷經三個CPU世代,到了ThinkPad T20-Series以降,CPU的耗電量與日俱增,至Intel Mobile Pentium4-M時代到達歷史高點,為了克服Mobile P4-M的驚人熱量,原有的ThinkPad T20-Series機體設計不敷使用,因此Yamato Lab必須重新設計。同時公元2002年也是IBM ThinkPad十週年紀念,IBM為了「紀念」這個富有意義的時刻,也對於新一代的ThinkPad T-Series進行規劃。最後ThinkPad T30終於堂堂問世! ThinkPad T30是一台配備14.1吋TFT LCD的 2-Spindle機器。硬碟、光碟甚至電池的配置都比照ThinkPad 20-Series。搭載了Intel Mobile Pentium4-M以及Mobility Radeon 7500(16MB DDR-SDRAM)等先進規格的ThinkPad T30雖然性能不錯,但是其他設計卻讓T30成為當時最受爭議的機種之一。這項設計就是「TouchPad」的加入! 過去十年來IBM一直堅持「中原一點紅」的TrackPoint小紅點指向裝置,但是為了擴大市場佔有率,IBM最後還是決定選擇「共榮」的解決方法,那就是結合TrackPoint與TouchPad,合稱「UltraNav」。就像T20-Series的鍵盤一樣,此項設計讓許多忠實的ThinkPad users大表不滿。站長個人習慣用TrackPoint,但也承認小紅點對於ThinkPad新用戶的確有其學習曲線要克服,但站長還是希望ThinkPad能保有「TrackPoint Only」的Model可供選擇。當時美國銷售的ThinkPad T30便能選購此類機種。對了,ThinkPad T30的外觀也加入「斜角」設計,就是機體左上角切一塊,至於消費者反應如何?這從ThinkPad T40取消該設計可以想見。 ThinkPad T30雖然機器厚度高了點,特別是和其他友商機器相比時,不過整體使用的舒適度卻不錯,特別是在對付Intel Mobile P4-M 這個耗電大怪物時。Yamato Lab為了克服Mobile P4-M所帶來的散熱以及噪音等問題,費了一番工夫在這方面,也因此ThinkPad T30不會是最薄的Mobile P4-M機種,卻能以安靜的運作為榮。相較於其他機種風扇運轉而產生的擾人噪音,T30可說相當優異了。有網友抱怨T30左上方的排風口會有高熱的風吹出,這點可能要把帳算在Intel頭上,畢竟CPU實在太熱了。 ThinkPad T30也開始大量在機體內建Wireless LAN天線,雖然出廠時不見得內建Wireless LAN mini-PCI子卡,卻能反應出無線通訊時代的腳步已經來臨,而這也就是「Intel大戰略」的下一步...

|

||||||

|

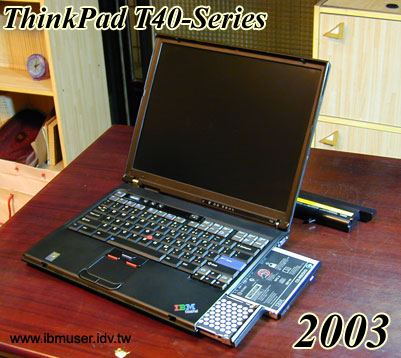

Intel的筆記型電腦CPU霸業可說成也Pentium4,敗也Pentium4,因為隨著廠商使用Desktop CPU於notebook的「時代趨勢」,讓Intel成功地阻絕AMD在notebook市場的攻勢,但是諷刺的是,DT CPU for notebook的結果卻也讓Intel的Mobile Pentium4-M變成不叫好也不叫座的下場。也因此Intel研發出史上第一顆針對筆記型電腦開發的CPU---Pentium-M!關於此顆CPU的由來與相關規格站長會在下一篇詳述。 在揮別了 2002年慘烈的市場大混仗後,Intel終於在2003年3月發表了「Centrino Technology」,而IBM也趁此良機將精心研發的ThinkPad T40呈現在世人眼前!如果要介紹ThinkPad T40可以如此形容;

也因此站長認為ThinkPad T40可說是Yamato Lab融合三代ThinkPad的得意作,特別是在鍵盤設計上已經接近ThinkPad 600的表現。ThinkPad T40的機身設計已經和以往不太一樣,首先電池改採「後置」設計是為了能換裝長效鋰電池;為了輕薄的設計,也捨棄以往的12.5mm厚 Ultrabay2000,改採9.5mm厚的超薄Ultrabay Slim設計。同時為了補足ThinkPad A31p即將退役後的高階產品缺口,IBM還規劃出最高階的「ThinkPad T40p」!用來擔任「Mobile Workstation」的工作。如果將ThinkPad T40比喻為「S-GUNDAM」的話,那ThinkPad T40p就可視為「Ex-S-GUNDAM」!如果再配上新一代的ThinkPad DockII...哦哦哦∼∼∼那就能組成最強的「PLAN 303E DEEP STRIKER」了! 咳...回到正題,一路從1998年看到2003年,notebook產業也不斷地進行洗牌,ThinkPad的 2-Spindle旗艦產品就在這五年中不停地進化過來。雖然硬體規格會改、外觀設計會改,但是ThinkPad卻一直維持著當初Yamato Lab對於notebook的理念與堅持過來。ThinkPad T40的研發代號為「ROME」(羅馬),或許是IBM想利用這次機會展開新一波的反擊,不管是銷售層面還是針對ThinkPad的老用戶,接下來的諸篇站長將為各位介紹ThinkPad T40的各項特點,就請各位看看「羅馬的逆襲」吧!

|

--->Back to Index