顯示晶片篇

ThinkPad全系列中只要使用「獨立顯示晶片」的機種,全部都採用ATI的顯示晶片,歸納如下:

| ThinkPad T40p---- | ATI Mobility FireGL 9000 |

| ThinkPad T40------ | ATI Mobility Radeon 9000 /Mobility Radeon 7500/ Mobility Radeon |

| ThinkPad R40------ | ATI Mobility Radeon 7500 /Mobility Radeon |

| ThinkPad X31----- | ATI Mobility Radeon |

ThinkPad T40-Series雖然依照高低檔而使用四種不同的顯示晶片,ATI Mobility Radeon 7500在「ThinkPad T30介紹特集」中便已詳細介紹過,因此本篇的主角擺在ATI Mobility Radeon 9000顯示晶片上。至於ATI Mobility FireGL 9000其實與Mobility Radeon 9000是同一顆顯示晶片,但在驅動程式上強化OpenGL的支援度,文中會一併介紹到。接下來就讓站長介紹Mobility Radeon 9000其沿革與特點。

筆記型電腦的顯示晶片設計多半是源自於桌上型電腦所用的顯示晶片,不管是ATI還是nVidia都是如此。Mobility Radeon 9000便是源自於ATI的桌上型顯示晶片「Radeon 9000」家族,也就是核心採用「RV250」的設計,同時加上省電機制而成。因此探討Mobility Radeon 9000之前,我們不妨先回頭看Radeon 9000家族的誕生過程。話說當年ATI在顯示卡激戰中,與nVidia尚未分出勝負,隨著Microsoft DirectX 9.0的制定,新一波的顯示卡大戰又將再起。為了取代之前的Radeon 8500/7500高低檔組合,ATI一方面研發更先進的「R300」繪圖核心作為新一代的主力顯示晶片,另一方面則是參考Radeon 8500核心 (R200),在衡量架構與成本之下,研發出「RV250」作為中低階顯示晶片的繪圖核心。ATI的R300便是日後的Radeon 9700家族,RV250則冠上Radeon 9000之名。其實ATI還針對市場區隔而推出許多版本,在此不多談。站長先離題談一下R300,ATI研發出R300核心之後便要面對「如何量產」的抉擇,ATI選擇了技術成熟度高的0.15微米製程,但nVidia則將手中的NV30寄託在台積電最新一代0.13微米製程上。後面的發展大家都曉得了吧,ATI的Radeon 9700 Pro成為當時市場上領導地位的顯示卡,而NV30(即GeForceFX 5800)卻拖到今年才量產,但是初期良率不佳且耗電量驚人,現已被NV35 (GeForceFX 5900)取代。

再回頭看Radeon 9000(RV250)的設計緣起吧,顯示晶片廠商在規劃新的產品線時,效能如何區隔是很重要的,前一代的高階主力晶片為Radeon 8500(R200)擁有兩組Vertex Shader、四條Pixel Render Pipeline,每條Pipeline各有兩組texture unit。ATI則規劃RV250擁有一組Vertex Shader(一說仍保有兩組)、四條Pixel Render Pipeline,每條Pipeline只有一組texture unit,如此一來顯示晶片的尺寸有效地縮小,並達到降低成本的目的。ATI雖然將每條Pipeline的texture unit降為R200的一半,但是「Textures per Texture Unit」卻從R200的3個增為6個,同時RV250的vertex shader(T&L Geometry Engine)據信也改良自R300核心技術,故RV250能夠以更低的成本在效能上逼近R200。那RV250又從R200那邊繼承到哪些成果呢﹖除了HyperZ II 、Hydravision support、anisotropic filter以及 supersampling AA engine之外,最重要的就是 DirectX 8.1 的完整支援。RV250與競爭廠商的中低階產品相比時,支援「DirectX 8 programmable pixel and vertex shader」成為主要的競爭優勢。所以當初Mobility Radeon 9000尚未公佈前,ATI內部除了以「M9」當作其產品代號外,「Mobility Radeon 8500」也出現在ATI早期的技術手冊上。顯見RV250與R200關係之密切。只是後來基於市場行銷正名為「Mobility Radeon 9000」。

|

左圖是Mobility Radeon 9000晶片特寫。這台ThinkPad T40搭配32MB的顯示記憶體,從圖片中看到顯示晶片左邊有兩顆16MB的記憶體。晶片上方寫著 M9-CSP32的「CSP」乃「chip scale package」之意。 與過去的Mobility Radeon 7500 (M7)不同的是,Mobility Radeon 9000 (M9)晶片上方覆蓋了金屬散熱片,然後再透過熱導管將廢熱排除。隨著顯示晶片的日益高速化,散熱勢必成為未來筆記型電腦設計時的新課題。這也不難理解為何Mobility Radeon (M6)這顆長青顯示晶片,依舊出現在新發展的notebook上,在 1-Spindle或 2-Spindle機器上,為了避免高速顯示晶片所產生的耗電、高熱等問題,採用改良過的Mobility Radeon (M6)便成為不錯的好選擇。現行的Mobility Radeon同樣使用CSP封裝,面積比舊版晶片更小,一舉達成省空間、省電、低溫等目標。雖然Intel的855GM整合型晶片組內建的繪圖核心性能不錯,但是受限於共用主記憶體,故擁有獨立顯示記憶體的Mobility Radeon (M6)效能仍優於此類整合型晶片。 ThinkPad T40如果是配備Mobility Radeon 7500/Mobility Radeon的機種,熱導管就不會延伸到顯示晶片上方。究竟Mobility Radeon 9000 (M9)時脈有多高,需要用到熱導管呢﹖請看下圖分曉! |

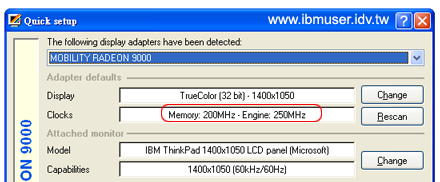

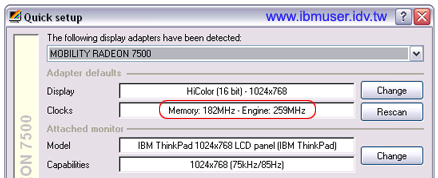

坊間報導的Mobility Radeon 9000 (M9)核心/記憶體時脈為 250MHz/270MHz。ThinkPad T40則為 250MHz/200MHz。很明顯地,IBM降低了記憶體的運作時脈,類似的設計哲學也出現在其他系列的ThinkPad上。IBM ThinkPad向來對於穩定性的考量優先於速度,故ThinkPad所使用的顯示晶片雖然可能與競爭對手同款,但工作時脈卻不見得相同。 再與另一台配備Mobility Radeon 7500的ThinkPad T40相比時 ,請參見左下圖,會發現另一個驚人的事實,Mobility Radeon 7500 (M7)工作時脈竟然比Mobility Radeon 9000 (M9)要高出一些! |

第二台ThinkPad T40測出的工作時脈,與先前ThinkPad T30介紹特集中測出的一致,核心/記憶體時脈為 259MHz/182MHz,其實ThinkPad T30使用的M7晶片及顯示記憶體上方也沒有散熱裝置。 雖然M7及M9兩顆顯示晶片工作時脈差不不大,但記憶體工作時脈則是M9為高,如果再把M9的TDP(熱設計消費電力)考慮進去,ThinkPad T40為Mobility Radeon 9000/FireGL 9000加上熱導管散熱機制是更保險的做法。 下面是ATI Mobility Radeon 9000的硬體規格: |

| 3D Graphics Features |

CHARISMA ENGINE II

|

| SMARTSHADER

|

| SMOOTHVISION

|

| HYPERZ II

|

| Video Features

|

Display

Features

|

| Powersaving Features

|

Memory Configurations

|

站長最後簡單地刊出ThinkPad T40的各項測試數據,原則上以ThinkPad T40試作一號機為主,某些測試會搭配二號機做交叉比對,這兩台簡易規格諸元如下,皆採IBM預載作業系統,但預載的語系不同。

| ThinkPad

T40(試作一號機) |

ThinkPad

T40(二號機) |

|

| CPU |

Intel Pentium-M 1.6GHz |

Intel Pentium-M 1.5GHz |

| 主記憶體 |

512MB DDR-SDRAM |

256MB DDR-SDRAM |

| 硬碟 |

IBM C25N080ATMR04 4200rpm/8MB buffer/ 80GB |

IBM IC25N040ATCS05 5400rpm/ 8MB buffer/ 40GB |

| 顯示晶片 |

ATI Mobility Radeon 9000 |

ATI Mobility Radeon 7500 |

| 顯示記憶體 |

32MB DDR-SDRAM |

32MB DDR-SDRAM |

| 作業系統 |

WindowsXP Professional SP1 中文版 |

WindowsXP Professional SP1 英文版 |

| 3DMark2001

Pro SE(Build 330) |

|

|

ThinkPad T40一號機雖然搭載了Mobility Radeon 9000,但限於顯示記憶體只有32MB,所以成績並不突出。T40二號機使用Mobility Radeon 7500,顯示記憶體同為32MB,設定參數只差別在Frame Buffer為「Triple」分數約4100分。對照其他搭載Mobility Radeon 9000的友商機種,當記憶體加大到64MB時,分數可達7000多分。顯見顯示晶片的效能關鍵,除了晶片本身的架構設計外,記憶體的容量(甚至記憶體傳輸寬度)同樣具舉足輕重的地位。 |

|

|

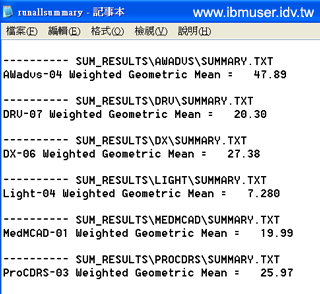

| SPECviewperf

6.1.2 |

|

|

左圖為ThinkPad T40一號機測試SPECviewperf 6.1.2 的成績。 再繼續談到ThinkPad的顯示記憶體數量,雖然記憶體越大,越能發揮其效能,通常桌上型電腦不會計較顯示記憶體的耗電量,但是對於筆記型電腦而言,內建顯示記憶體越多,就代表耗電及熱量會增加。各家廠商在設計notebook時也會因出發點不同,而有不同的做法。因此同樣是14.1吋 2-Spindle的機器,顯示晶片同為Mobility Radeon 9000,有的廠商便直接加裝到64MB的顯示記憶體,有的則是32MB。以ThinkPad T40的產品定位,IBM仍相當重視整體省電效能,也就是希望能發揮電池最大續航力,從這角度來思索T40的記憶體配置,不難理解為何顯示記憶體才32MB。 除了耗電等考量之外,產品線區隔也是決定顯示記憶體配置的另一項非技術層面考量。以ThinkPad為例,IBM為了將產品線區隔開來,除了CPU等元件外,顯示晶片與顯示記憶體也是常用的分類標準。目前ThinkPad T40p旗艦機一方面定位在「移動型繪圖工作站」,二方面位居ThinkPad產品線最高階地位,所以顯示記憶體高達64MB DDR-SDRAM。但有著類似性能,甚至螢幕尺寸更大的ThinkPad R40(15吋Model)卻頂多只有Mobility Radeon 7500(32MB)。後續的ThinkPad與顯示晶片之發展,留待下一篇詳加說明。 |

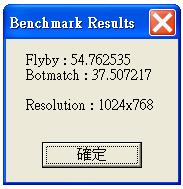

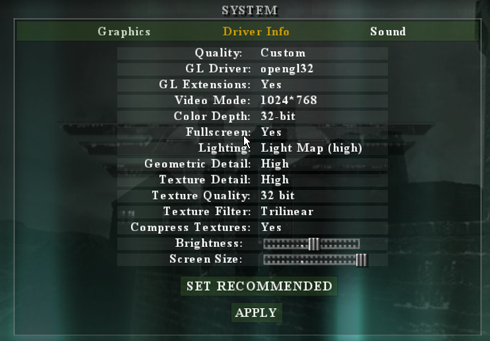

浴血戰場2003

(Unreal Tournament 2003) |

||

|

|

左圖為浴血戰場2003 (Unreal Tournament 2003) 的測試數據。遊戲解析度為1024x768。 |

|

ThinkPad T40一號機 |

ThinkPad T40二號機 (Mobility Radeon 7500 /32MB) |

|

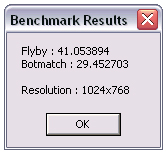

重返德軍總部

(Return to Castle Wolfenstein) |

|

|

先前ThinkPad T30試作機 (Intel Pentium4-M 1.8GHz)搭載Mobility Radeon 7500 16MB顯示記憶體,測試「重返德軍總部」的設定比照左圖,分數為「27.3」FPS,與ThinkPad T40二號機相比, 很明顯地能看出顯示記憶體大小對於整體效能之重要性。 至於Mobility Radeon 9000與7500的效能差距,在同樣記憶體大小情況下,差距約在10 FPS上下,從上面「浴血戰場2003」的測試成績中也能看出類似結果。 |

ThinkPad T40一號機 (Mobility Radeon 9000 / 32MB) |

|

ThinkPad T40二號機 (Mobility Radeon 7500 / 32MB) |

|

|

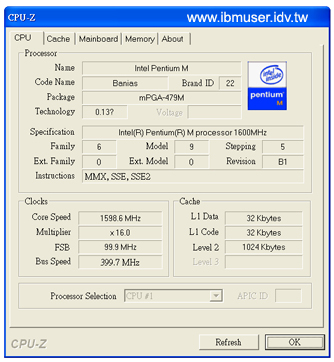

最後站長將ThinkPad T40的CPU測試數據刊載出來。其實就是Intel Pentium-M的測試數據。 站長使用ThinkPad T40一號機當測試平台,本機搭載Intel Pentium-M 1.6GHz 處理器。左圖是透過新版的CPU-Z軟體檢測出來的相關資訊。 許多網友都想知道Pentium-M處理器的運算實力,站長現在只能給個結論:「Pentium-M肯定比同時脈的Pentium4來的快」,至於Pentium-M「相當」於多少時脈的Pentium4呢?坊間及網路上常以「SiSoft Sandra Professional 2003」此套軟體進行測試,站長也不例外。但是站長先後使用:

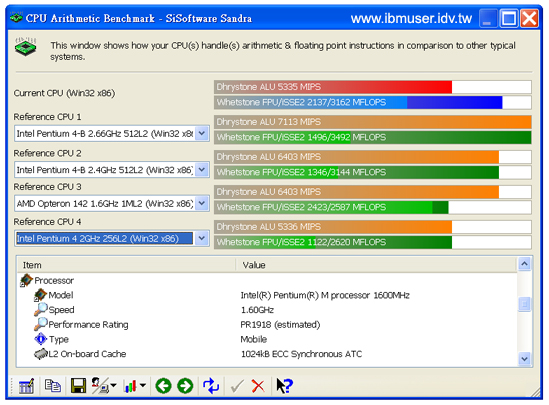

這三版的軟體測試出來的結果,「SiSoft Sandra Professional 2002」的成績與往後的兩版本差異甚大。在「2002」版中,Pentium-M 1.6GHz的成績在「CPU Arithmetic Benchmark」項中勝過「Pentium4-B 2.66GHz 512L2」許多!但到了 「2003」版之後,測出來的成績卻只與「Pentium4 2GHz 256L2」打平手而已。可能SiSoft Sandra修改了評比的測量基準。不管如何,各式的測試軟體僅能當作參考,SiSoft Sandra 的測試數據也不能就此代表Pentium-M相當於多少工作時脈的Pentium4。 |

|

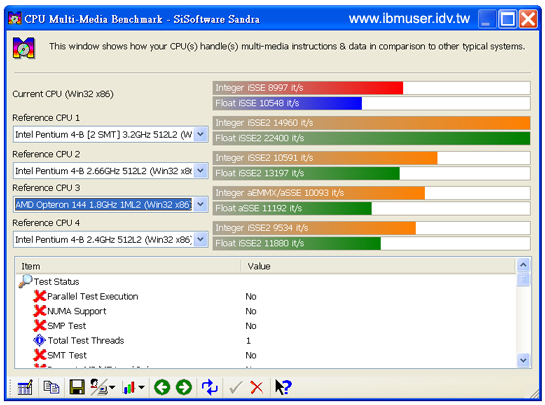

左圖為「SiSoft Sandra Professional MAX3!」測試Pentium-M 1.6GHz的成績。雖然在整數運算上Pentium-M 1.6GHz勉強與Pentium4 2GHz打成平手,但在浮點運算上追平Pentium4 2.4GHz及AMD Opteron(K8) 1.6GHz 1ML2。 常看到有人在問:「Pentium-4跟Pentium-M誰比較快」?這問題可以很狹義地從測試成績上來論斷,但換個幾度想,Pentium-M運用架構上的優勢,使得他能夠以較低的時脈來運作,效能卻勝過同時脈的Pentium4 CPU,甚至比更高時脈的Pentium4表現還要理想。 Pentium-M的價值不在於他為notebook帶來更突破性的性能,而在於讓notebnok回歸本意。回顧過去由於Desktop CPU廣泛用於notebook,雖造成低價筆記電腦風潮,甚至造就了DeskNote的崛起,但這與notebook強調移動性、省電的初衷卻背道而馳。Intel針對Mobile Market的產品佈局已經相當明朗,往後高性能Mobile處理器便交由Mobile Pentium4及未來的Mobile Prescott來負責,但此類電腦勢必在厚度與重量甚至電池使用時間上都無法與採用Pentium-M系列的notebook相比。 展望未來,新一代的CPU與顯示晶片會替ThinkPad帶來何種新的變革與影響?詳情都在本系列完結篇---「ThinkPad大未來!」中為您詳細剖析! |

|

--->ThinkPad大未來!(上) --->Back to 效能實測(上) --->Back to Index |