2017年ThinkPad T470淺談

開春之後Lenovo也逐漸釋出2017年多款ThinkPad的詳細規格,在站長借到實機測試之前,就先根據這些書面資料,跟大家說明一下今年的新機變化。適逢今年是2017年,ThinkPad的機種序號也開始進入「7世代」,例如T470、X270等,恰巧也搭配Intel的「第七代」Core處理器(Kaby Lake核心)。今年推出的ThinkPad在外部造型與內部功能都有不小的變化,先提一下有換新造型的機種是:T470、T570、P51s、X1 Carbon(第五代)、E470、E570,這些都是所謂的新「Cleansheet」設計,重新進行外觀與功能設計。可能有網友看到推出新的Cleansheet設計,會聯想到Docking接頭與機種是否又要全部換掉,說來奇怪,2017年的ThinkPad如果有底部Docking接頭,仍支援CS13 Docking,也就是現行的ThinkPad Basic/Pro/Ultra Dock,反而沒推出所謂的「CS17 Docking」,這部分可能跟USB-C/Thunderbolt3 Dock的推出有關。至於X270、T470s、L470、P51等機種則繼續沿用前一代的外型設計。

在內部功能的變化就是主力機種終於開始導入Thunderbolt 3(文後簡稱TB3),或是USB Type-C(文後簡稱USB-C)。這也讓ThinkPad進入了前所未有的「相同功能、多種呈現方式」局面。例如電源接頭,除了原本的長方形插頭,如果主機支援TB3埠,或是USB-C,使用者可以選擇改用USB-C的45W或65W變壓器。針對「Docking」功能,除了傳統的機械式底座(Mechanical Dock),還可以選擇Wireless Dock(WiGig 802.11ad,但要網卡有支援),或是TB3 Dock、USB-C Dock。可以說這次「7世代」的ThinkPad隨著TB3/USB-C的導入,在周邊設備的搭配上起了新的化學作用,也讓ThinkPad開始進入高速連接埠的新時代。接下來站長就先針對「7世代」的主力機:T470開始說明。

▼下圖是T470的特寫,與上一代的T460相比,T470屬於Cleansheet新造型設計,主機重量也從內部效能與功能也大幅提升,差異點列舉如下:

- 降低主機重量:從原本的1.73公斤起跳(內顯機種、3+3 Cell),降低為1.58公斤(內顯機種、3+3 Cell)

- 改變主機材質:從原本T460的玻璃強化纖維(GFRP),T470改成複合材質設計,背蓋可以選Hybrid鎂合金(較輕)或是PPS(Polyphenylene sulfide,聚苯硫醚,一種新型功能性工程塑料,較重),底殼仍為GFRP

- 改用DDR4記憶體:從原本T460的DDR3L-1600MHz,T470改用DDR4-2400(但受限於處理器的記憶體控制器,只跑2133MHz),提供兩條記憶體插槽,最大可支援32GB(16GB+16GB)記憶體

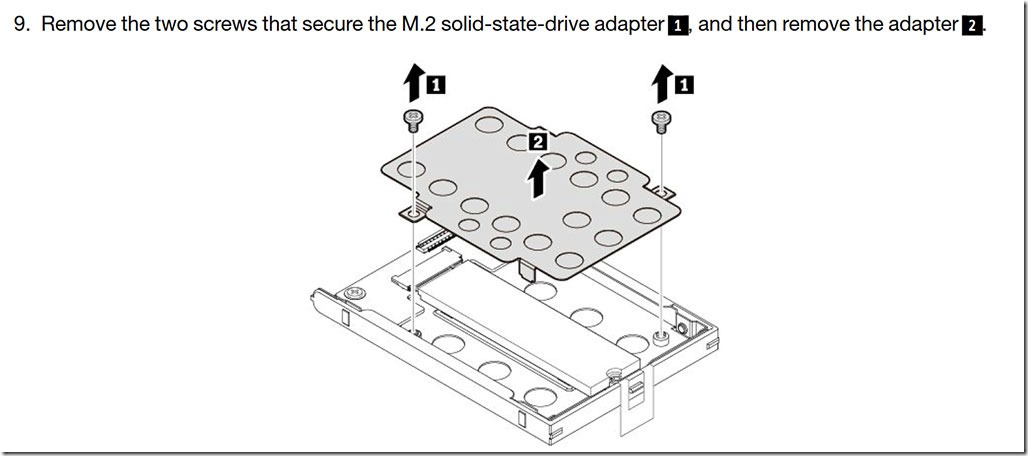

- HDD或2280 M.2 SSD只能二選一:T460無法支援2280規格的M.2 SSD,在T470上卻有兩種配置,使用者針對主要的儲存媒體必須決定要採用2.5吋HDD,還是2280 M.2 SSD,這兩項是互斥的,但主機板仍然是同一塊,只是2280 M.2 SSD會裝在一個「M.2 solid-state-drive adapter」轉接盒內,放到2.5吋HDD/SSD槽內。比較可惜的是T470的2280 M.2 SSD最高僅支援到PCIe 3.0×2(16Gb/s),換句話說,如果使用者買的M.2 SSD速度超過2GB/s,就會被限速了,例如三星新一代的960 Pro用在T470上就有點暴殄天物了

- WWAN M.2插槽終於可以支援2242 M.2 SSD:原廠公布客戶可選擇128GB的M.2 SSD(SATA 6.0Gb/s協定)做為第二個儲存媒體,但會跟WiGig功能互斥。客戶也可以選擇在WWAN插槽安裝16GB的Intel Optane memory,而且會走PCIe 3.0×2(16Gb/s)傳輸協定,但由於容量不大,因此作用在擔任傳統硬碟的快取記憶體,很像以前Intel曾推廣過的「Turbo Memory」(Robson快取記憶體),但同樣會跟WiGig功能互斥

- 內建一組TB3(40Gb/s)埠:相容於USB Type-C,而且支援Power Delivery 2.0,因此可以直接從TB3埠充電

- 取消Mini Display Port:因此T470的輸出埠只剩下HDMI(標準接頭,最高可輸出4096×2160@24Hz)以及TB3(最高可輸出4096×2304@60Hz)

- 指紋辨識器支援新一代觸控式(Touch Style)

- 可選購IR Camera(紅外線攝影機)功能:搭配原本的720p攝影機,但選擇IR Camera功能時,就會跟WiGig功能互斥

- 電池續航力提升:原本T460的內建(3 cell)鋰電池與第二顆3 cell鋰電池都是23Wh,原廠公布的續航力為10.4小時(內顯機種),T470的兩顆3 cell電池都小幅提升為24Wh,續航力一口氣提升為13.9小時。如果T460是內建3 cell再搭配6 cell電池(72Wh),續航力為20.2小時(內顯機種)。換成T470內建3 cell再搭配6 cell電池(72Wh)時,續航力提升為27.1小時。但T470已經採用新的電池料號,無法使用T460的電池

▼由於T470畢竟定位為中階的14吋機種,更上層還有T470s以及最強的X1 Carbon,因此T470的若干規格都會被限制住,避免向上打到T470s與X1 Carbon。除了剛剛提到的2280 M.2 SSD傳輸速率最高僅16Gb/s之外,T470的螢幕最高解析度也僅達1920×1080(Full HD),無法像T470s可搭配2560×1440(WQHD)解析度。然而T470的主機本體連接埠種類與數量跟T470s相同,更因為多了可抽換的電池槽,使用者可以自行更換成6 cell大容量鋰電池,讓T470獲得全天運轉(Full Day computing)的續航力,因此對於在意電池使用時間的客戶而言,T470其實更適合在外地長時間使用。

▼站長對於T470要如何擺放2280 M.2 SSD非常好奇,本來以為Yamato Lab設計了兩種不同的主機板,後來查看使用手冊才恍然大悟,原來是透過M.2 solid-state-drive adapter(M.2 SSD轉接盒),將2280 M.2 SSD放在一個特製的轉接盒內,然後再透過特製排線連接主機板。由於2.5吋HDD/SSD所使用的排線跟M.2 SSD轉接盒不同,如果要更換不同的儲存媒體,就必須有相對應的排線,甚至是轉接盒。

理解了T470的相關硬體配置之後,接下來分析X270等機種就不難了解背後的設計原理,這部分就留待站長後續的實機介紹吧~!

吳濱崎

13 2 月, 2017 - 8:38 上午

所以T470規格出來了

前年(?)大調查的classic機種還是沒聲沒息嗎?…..

等好久了…X61撐好久就是在等classic版本

還是很懷念七列鍵盤阿!!

galaxylee

13 2 月, 2017 - 11:57 下午

今年會有好消息的….請再稍候…

EFF

25 2 月, 2017 - 11:49 下午

不是很明白為何要採用雙電池,這樣做到底有什麼必要?

Jimmy

2 3 月, 2017 - 7:51 上午

等七列 我的x201t和T43都殘舊不堪了…

Jim

8 3 月, 2017 - 11:38 上午

請問 galaxylee大 知道是上半年還是下半年嗎 如果是下半年的話 我就要先買x270 或是t470了 如果上半年的話 我會等看看 謝謝您

galaxylee

10 3 月, 2017 - 12:23 上午

上半年不可能推出~!

Jimmy2

12 3 月, 2017 - 11:19 上午

2280 M.2 SSD用2.5″ mSATA的轉接盒 應該會delay速度吧…

galaxylee

12 3 月, 2017 - 5:08 下午

會改用特殊排線,所以理論速度不會是SATA3(6Gbps),而是PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s。

土匪窩頭頭

17 3 月, 2017 - 10:32 上午

從T440 到T470

整個產品線 都是怕打到X1C

詭異阿

現在先用T460P撐著

看看經典款 何時出來

不要屆時 又是缺東缺西

pcman

25 3 月, 2017 - 4:56 下午

T460P撐著+1.

經典款不知要等到何年何月~~苦啊!

Heil

12 4 月, 2017 - 10:20 下午

galaxylee大,請問下半年會出的七列鍵盤是傳統式鍵帽 還是孤島式?

galaxylee

13 4 月, 2017 - 11:00 下午

如果真要推出的話,也是傳統鍵帽吧,站長猜的。

Thinkpad X1

5 6 月, 2017 - 3:59 上午

請問 classic 是幾寸的呢?因為想買14、15寸,若沒這個尺寸,我也就不用等了。

galaxylee

7 6 月, 2017 - 11:27 下午

有這兩種尺寸其中一種…

kaku

8 8 月, 2017 - 11:15 上午

請問站長我有一台英國帶回來的鍵盤 因為按鍵配置與美系不同

不知道自己更換鍵盤的方式為何?

感恩

galaxylee

9 8 月, 2017 - 12:36 上午

如果能買的到繁中鍵盤,可以自行參考硬體維修手冊:

https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t470_hmm_en_sp40m11890_02.pdf