2022年款ThinkPad X1 Carbon Gen10、T14s Gen3與T14 Gen3簡測心得(下)-效能篇

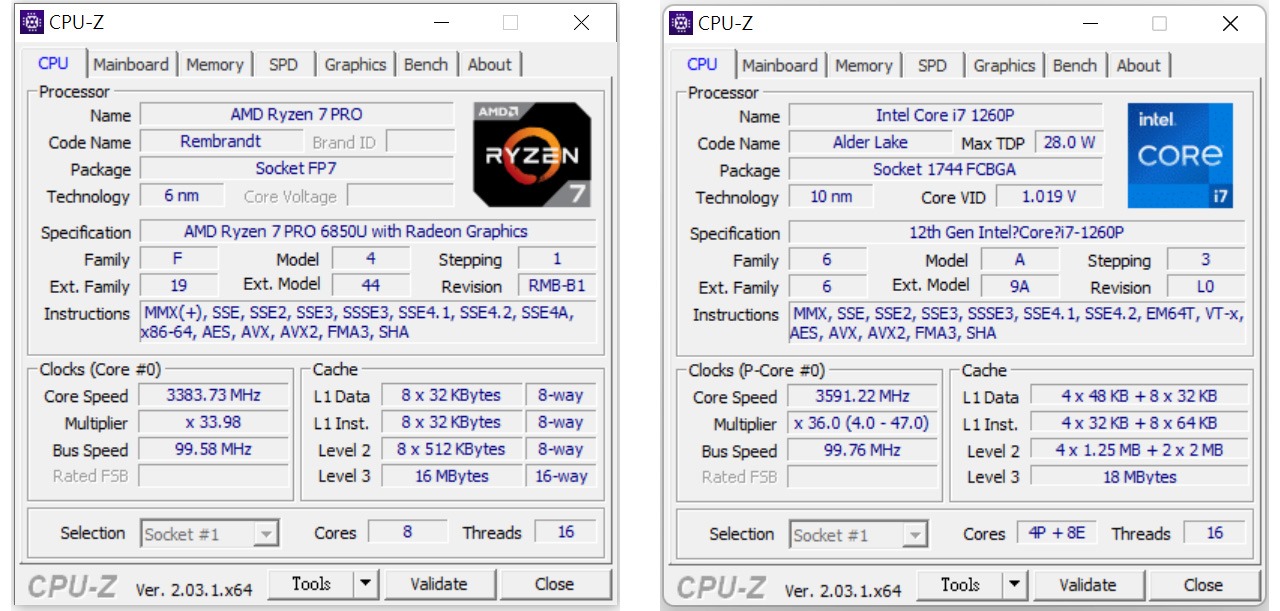

▼Intel公司在去年推出的第十二代Core處理器上,大量導入了「大小核」設計,站長俗稱的「大核」原廠稱呼為性能核(Performance-core,採Golden Cove核心);「小核」原廠則稱為能效核(Efficient-core,採Gracemont核心)。以下圖中的i7 1260P為例,核心數(Cores)寫法為「4P + 8E」,代表Core i7 1260P擁有四顆性能核(大核)與八個能效核(小核)。而且性能核才有支援超執行緒(Hyper-Threading)功能,能效核並不支援,所以總執行緒(Threads)數量就會是4 x 2 + 8 = 16。所以就Intel平台而言,其實是滿重要的一次改朝換代設計,甚至Intel還會建議使用者最好安裝Windows 11,以完整發揮「大小核」設計的實力。

另一方面,AMD在去年推出的Ryzen 6000系列處理器(開發代號:Rembrandt),則是採用了Zen3+核心架構,同時改用台積電的6奈米製程,與前一代5000系列相比,Ryzen 6000系列除了改進電路設計、製程技術之外,最大的不同點在於內顯晶片改用RDNA 2繪圖核心。由於Ryzen 6000系列並未採用「大小核」設計,因此以Ryzen 7 PRO 6850U為例,就具備八顆處理器核心(十六個執行緒),這在純CPU運算上的確比起Intel第十二代Core處理器(開發代號:Alder Lake)更有優勢,更讓站長驚訝的是AMD Ryzen的電池續航力竟然超越了Intel Core處理器,這也是為何站長後來隨身主力機改用AMD Ryzen的主要原因之一。

▼接下來進入實機驗證階段,站長自費購入了X1 Carbon Gen10(ThinkPad三十周年紀念機)、T14s Gen3兩款(Intel與AMD平台各一台)與T14 Gen3(Intel平台)。所有受測主機都配備了32GB記憶體,如果是Intel平台,則統一使用Core i7 1260P處理器,AMD平台則是Ryzen 7 PRO 6850U。為了在電池續航力測試,以及應用程式類測試中,盡可能降低不同品牌SSD造成的差異,站長也購入多條三星的980 Pro 2TB SSD,讓所有受測機種都使用同款的SSD。

在本篇評測中,網友會發現最大效能贏家其實是ThinkPad Neo 14,憑藉著標準電壓的i7-12700H處理器,而且還是六大核、八小核設計,並配上NVIDIA RTX 2050獨顯晶片,基本上14吋ThinkPad沒有一款會是Neo 14的對手了。或許有網友覺得這已經是不同量級的競爭,但站長比較過Neo 14與T14的主機厚度、重量,其實都在伯仲之間,因此這篇文章也同時探討T系列後續發展何去何從。

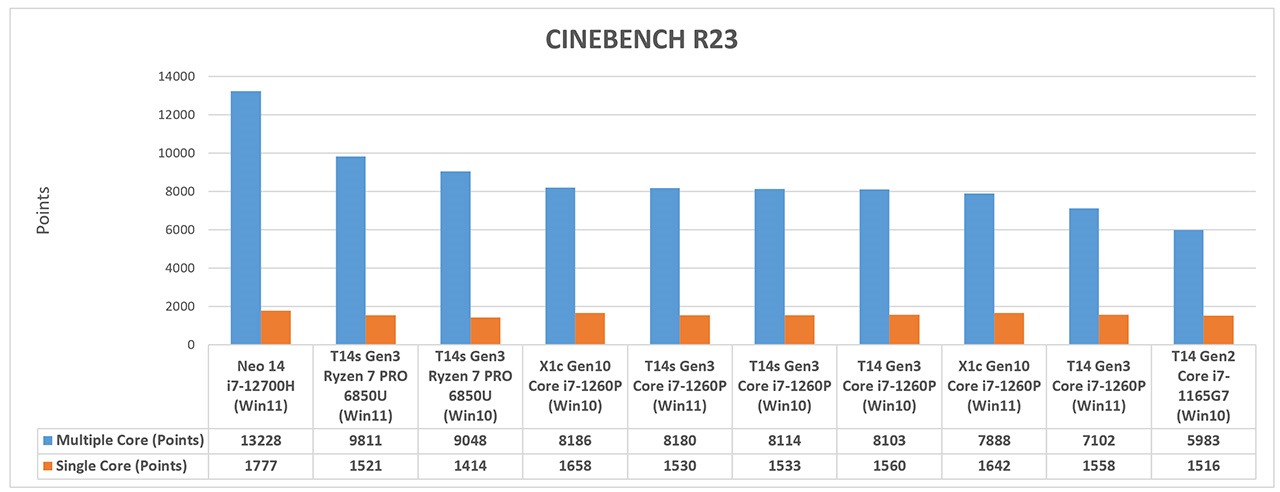

首先進行CINEBENCH R23的測試,站長還特別區分成Windows 11 Pro版與Windows 10 Pro兩種作業系統下的成績。Ryzen 7 PRO 6850U憑藉著八顆完整效能核心的威力,明顯勝過一眾Core i7 1260P處理器,但有趣的是Ryzen 7 PRO 6850U在Win11下表現其實是優於Win10的。

反而是X1c Gen10站長其實反覆測了幾次,都是Win10成績優於Win11,在後續其他測試軟體中也有類似的狀況。至於T14s Gen3(Intel)在這次效能測試中,一定是Win11成績優於Win10,堪稱教科書等級的穩定表現。

站長也刻意將T14 Gen2(i7-1165G7,Tiger Lake架構)的成績拿出來比較,會發現Alder Lake處理器靠著大小核設計,總算讓28W TDP級別的處理器可突破萬年四核心的限制,而且真的超越Tiger Lake處理器不少,但遇上了擁有台積電先進製程的AMD似乎討不到便宜。站長個人覺得最尷尬的是,如果機身可以塞得下同為Alder Lake架構的H系列標準電壓版處理器,那可真的如下圖所示,全篇測試都處於開「效能無雙」狀態,這讓搭載低電壓處理器的機種情何以堪。

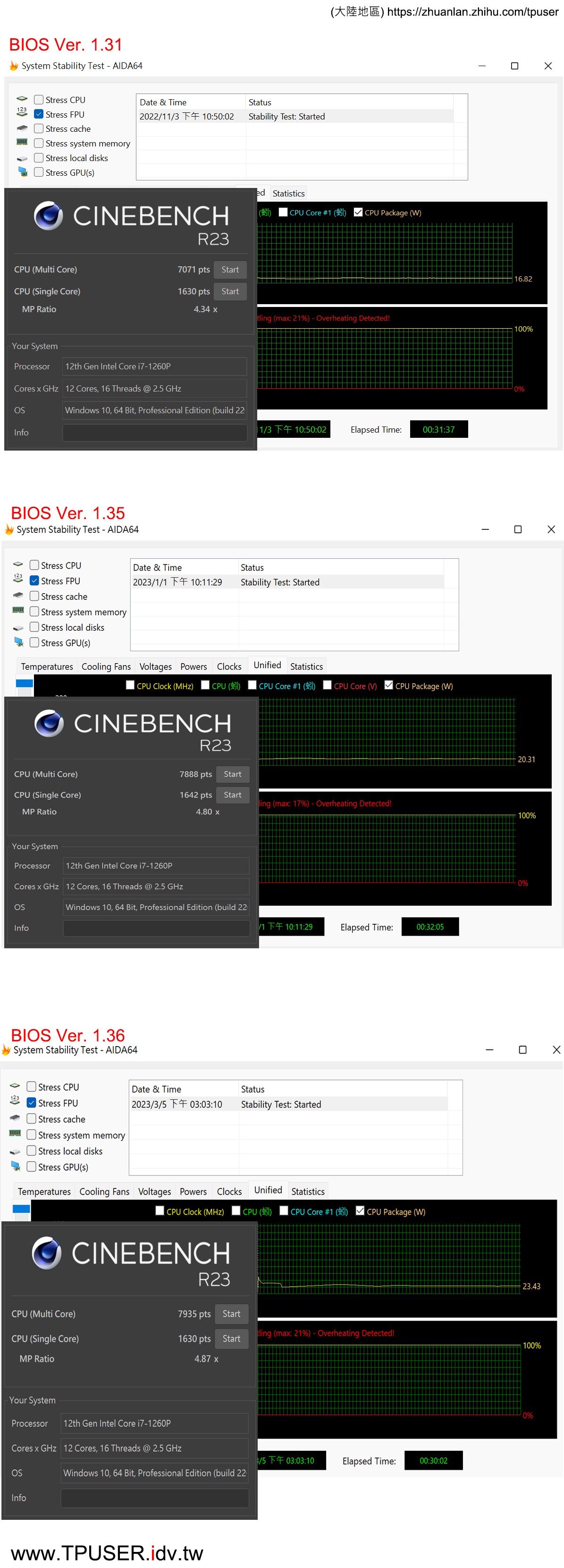

▼站長在測試X1 Carbon Gen10時發現,原廠其實一直在調整CPU的功耗表現,透過AIDA64的CPU高負載壓力測試,同樣是燒機30分鐘,處理器的功耗從1.31版BIOS的16W多,提升到1.35版BIOS的21W, 甚至到1.36版時又拉高到23W多,當然CINEBENCH R23的成績也不斷提高。但都沒有超越Win10的成績就是。由於1.36版BIOS是3月初才釋出,站長來不及進行完整測試,本篇文章後續的X1 Carbon Gen10仍採用1.35版的測試數據。

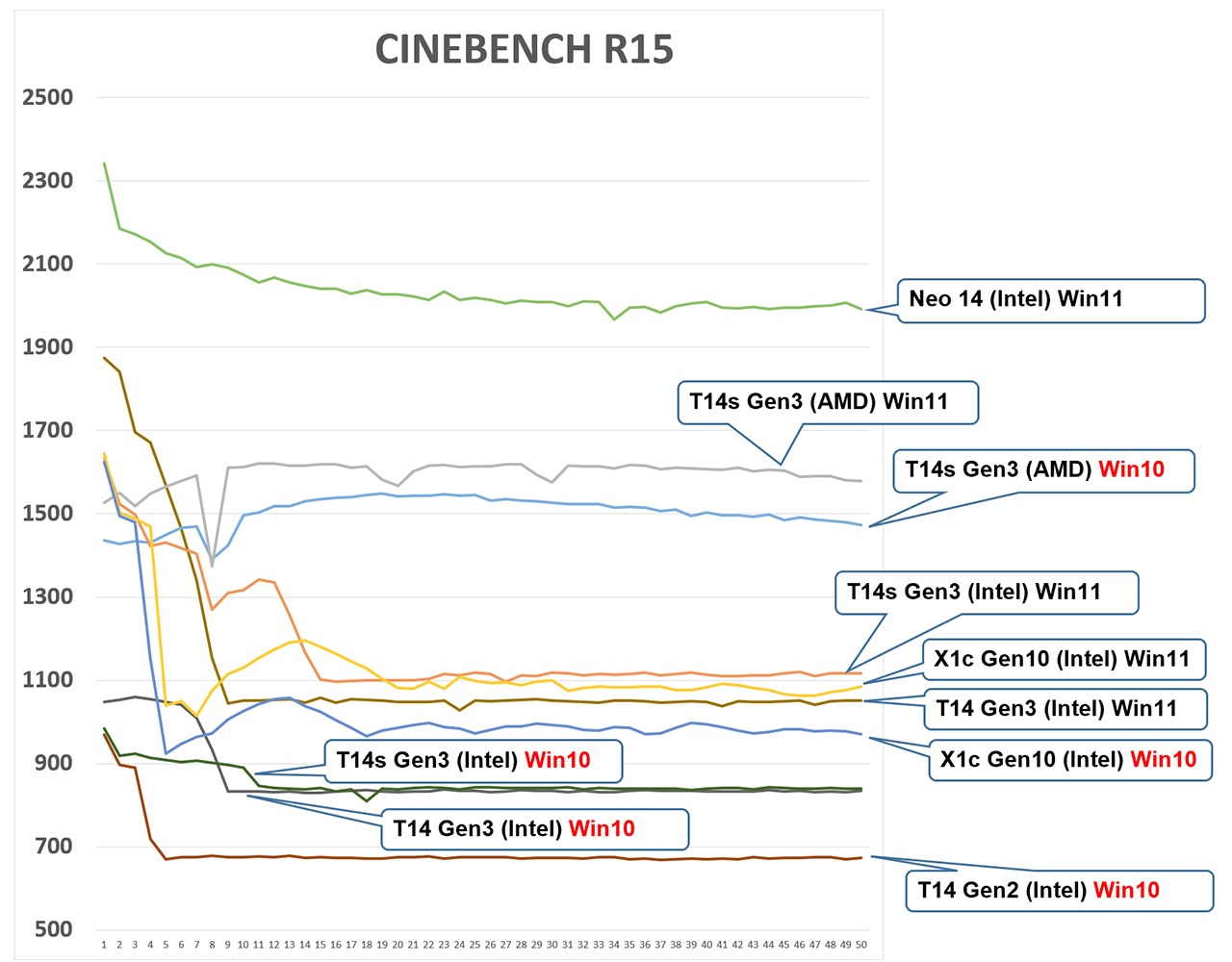

▼接著進行CINEBENCH R15的50次馬拉松式的長時間測試,Neo 14毫不意外的依舊以「飛龍在天」的成績凌駕各機種之上。但從AMD平台的T14s Gen3成績可以看到,當進行長時間測試時,與Intel平台各機種的效能落差就拉得更開了。而且有趣的是,在CINEBENCH R15的50次長時間測試中,同一台機種的Win11版本成績都比Win10版本優秀。

至於三台同樣搭載Core i7 1260P處理器的主機,在Win11下的成績排行由高至低是T14s Gen3、X1c Gen10、T14 Gen3,這樣的排行也與CINEBENCH R23的測試一致。

不過站長要強調CINEBENCH主要用來測試CPU效能,不代表整台主機的綜合性能。但透過CINEBENCH成績高低,卻是不少電腦愛用者閒聊CPU強弱的素材之一。網友在選購ThinkPad時,還是要根據實際應用環境,來選擇最適合的硬體搭配。

▼這次測試的幾款主機,所採用的記憶體規格涵蓋了LPDDR5-6400(AMD平台的T14s Gen3)、LPDDR5-5200(X1c Gen10)、LPDDR5-4800(Intel平台的T14s Gen3)以及DDR4-3200(Intel平台的T14 Gen3),站長使用AIDA64進行記憶體的讀寫測試,結果讓站長大吃一驚,原本帳面規格最優的T14s Gen3 AMD平台機種(LPDDR5-6400)竟然讀取速度比僅搭載DDR4-3200的T14 Gen3還差,遑論其他LPDDR5記憶體規格的Alder Lake主機。類似的效能表現也出現在站長測試的Z13 Gen1上(同為Ryzen 7 PRO 6850U)。

▼知道四款主機在處理器、記憶體的獨立測試表現後,還是要回歸應用軟體層面的測試,才比較貼近實際操作時的表現。接下來進行UL公司一系列的軟體測試。站長非常感謝領先全球的獨立基準測試開發商「UL」公司,授權本站使用UL Procyon™ benchmark suite(UL Procyon™ 基準測試套裝)、3DMark等測試軟體。其中UL Procyon benchmark suite是最新一代的系統效能測試軟體,包含了五大基準測試:

- UL Procyon Office Productivity Benchmark(辦公室生產力基準測試):使用微軟的 Office 應用程式來衡量電腦在辦公效率工作方面的性能

- UL Procyon Photo Editing Benchmark(照片編輯基準測試)和 UL Procyon Video Editing Benchmark(影片編輯基準測試):使用流行的 Adobe 應用程式來測試創作者、愛好者和創意專業人士的 Windows 電腦的性能。

- UL Procyon AI Inference Benchmark(AI 推理基準測試):衡量 Android 設備中專用 AI 處理硬件的速度和準確性。

- UL Procyon Battery Life Benchmark(電池續航力基準測試):透過影片撥放與閒置兩種情境,測試筆記型電腦的真實電池續航力。

UL Procyon Office Productivity Benchmark(辦公室生產力基準測試)是根據辦公室一天中的常見任務所設計的。Procyon Office Productivity Benchmark測試方式為打開Excel 試算表、PowerPoint 簡報檔、Word 文件檔和 Outlook 電子郵件。這些應用程式會同時運行,並且從一個任務移轉到另一個任務。例如,Procyon Office Productivity Benchmark從 Excel 中複製一個圖表並將其添加到 PowerPoint 簡報中。再從一個 Word 檔案中獲取文字並將其添加到另一個檔案中。Procyon Office Productivity Benchmark著重於測量影響用戶體驗的效能面向,例如是否能提供流暢的互動和快速處理大型任務。

UL公司表示Procyon Office Productivity Benchmark是用來取代舊的PCMark 10 性能基準測試(2017 年發布)和 PCMark 10 應用程式基準測試(2019年發布)。也因此本站也全面改用UL公司的Procyon Office Productivity Benchmark進行系統效能測試,只有電池續航力測試會繼續搭配PCMark 10 Professional Edition,因為UL Procyon Battery Life Benchmark暫時還不提供應用程式的續航力測試場景。

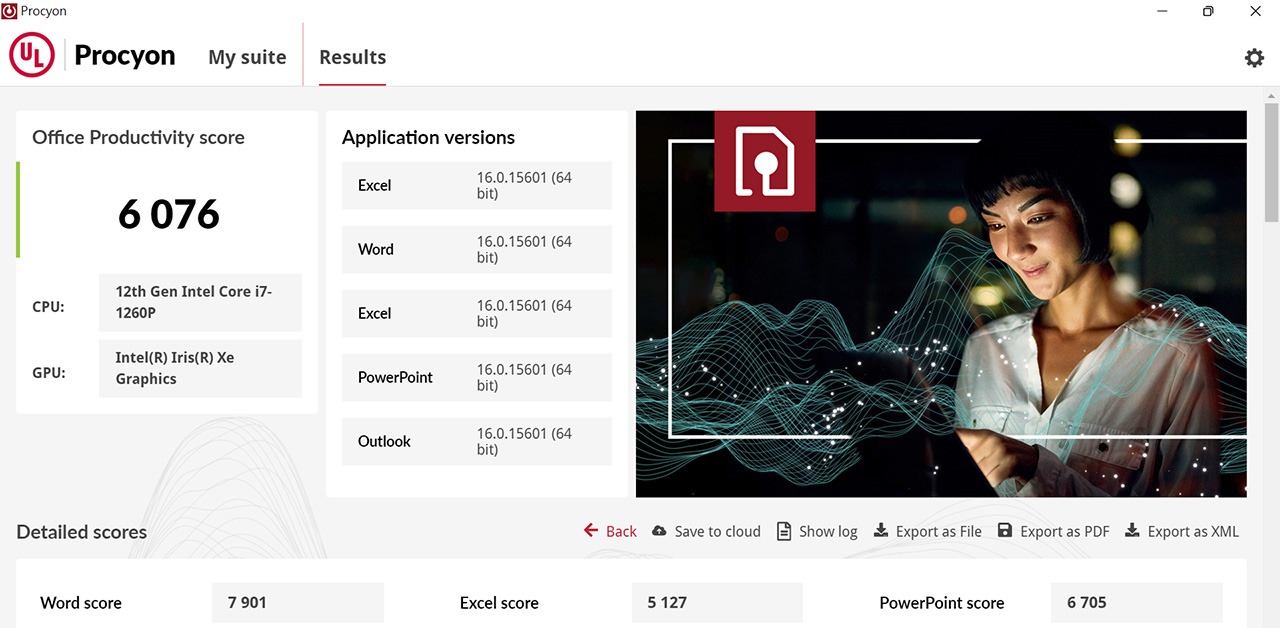

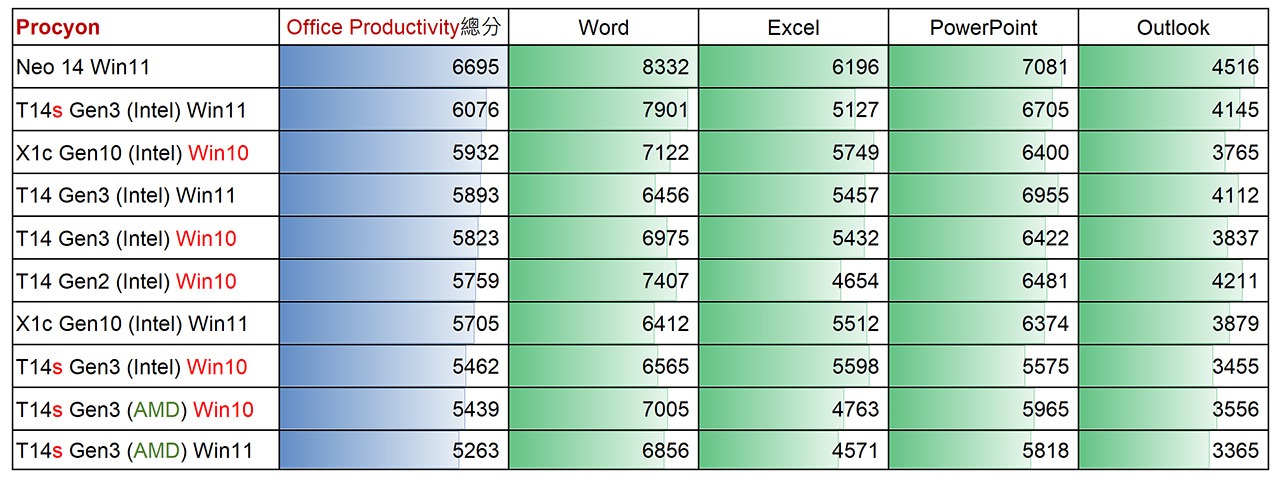

接下來進行Procyon Office Productivity Benchmark的測試,站長在各台ThinkPad安裝的是Microsoft 365的Word、Excel、PowerPoint與Outlook。而Procyon Office Productivity Benchmark針對這四套軟體的測試內容如下:

- Word 測試加載文件檔案,複製、剪切和貼上內容,添加和編輯圖像,添加浮水印,修改標題,嵌入其他文件檔案,插入 Excel 圖表,導出和轉換為 PDF,創建和更新目錄,查找和替換內容,保存文件,以及比較兩個文檔。

- Excel 測試的特點是典型的試算表任務,如加載和保存、自動計算、插入數據、複製和粘貼、排序、使用數據透視表、導出到 CSV 和 PDF,以及使用常用公式。

- PowerPoint 測試加載一個文件檔案,添加圖像,複製圖像和文本,添加和預覽動畫,合併其他文件的內容,保存文件,並導出為 PDF 和影片。

- Outlook 測試包括創建電子郵件、移動電子郵件、搜索電子郵件中的文字、保存附件、制定約會和備份文件夾等任務。

原本在處理器項目表現優異的T14s Gen3(AMD)這次在Office應用程式中敬陪末座,這現象在T14s Gen1(AMD)測試時就發生過,看來AMD的處理器在微軟Office套裝軟體上的最佳化,仍有很長的一段路要走。

撇開Neo 14成績先不管的話(又是冠軍…),四台主機中效能表現最佳的是T14s Gen3(Intel + Win11),而且如同教科書教案般地,改灌Win10的T14s Gen3(Intel)成績不但暴跌,甚至比T14 Gen2(Intel + Win10)還要差,這真的落實了Intel「大小核」架構不適合Win10的都會傳說。

但現實就是這麼離奇,X1 Carbon Gen10的Win10成績再次超越Win11,而且差距還不小!甚至T14s Gen3(AMD)也是如此。所以針對2022年款的ThinkPad,如果在意微軟Office套裝軟體的運算表現,可以考慮T14s Gen3(Intel ),而且記得安裝Win11,避免安裝Win10後效能大跌。

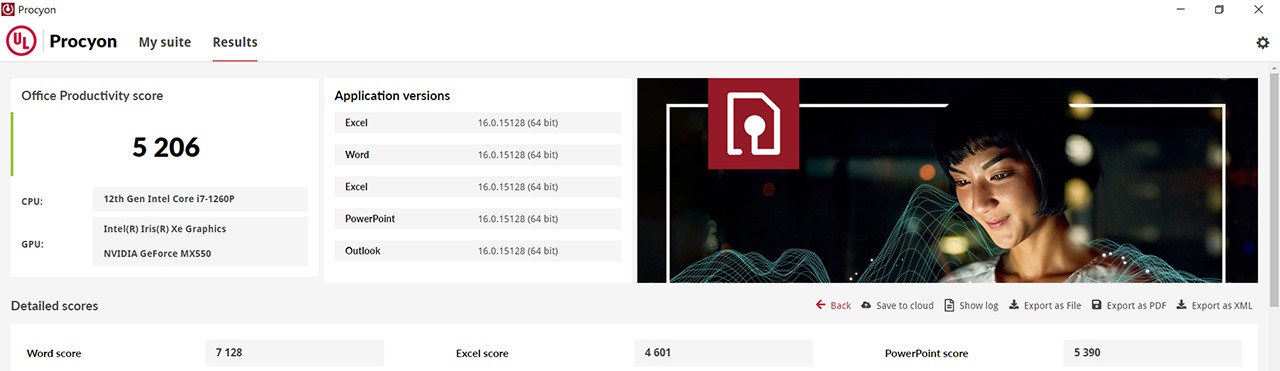

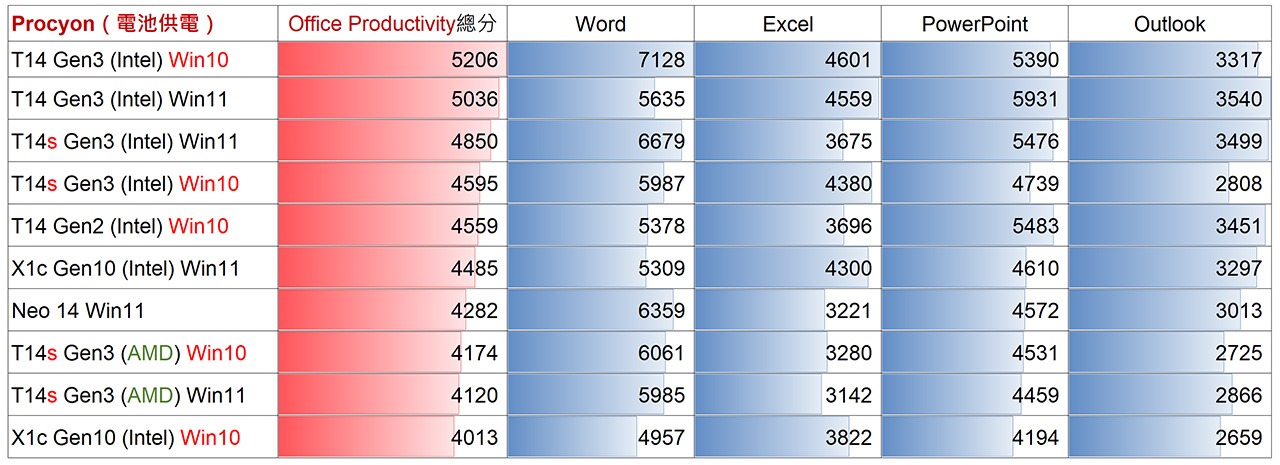

▼接著站長刻意拔掉電源接頭,只靠電池供電來跑UL Procyon Office Productivity Benchmark(辦公室生產力基準測試)。Win11 「電源模式」中設定為「平衡」模式,Win10「電源模式」則設定為「效能更好」模式。

這項是T14 Gen3少屬表現優異的測試,擊敗了怪物級的Neo14,也輕鬆勝過X1 Carbon Gen10與T14s。至於AMD平台的T14s Gen3在電池供電模式下,成績還是屬於落後於其他機種。其實這項測試最好參照電池續航力測試,才能夠更精準判斷出哪台主機適合自己使用。因為T14s Gen3(Intel 與AMD)的電池續航力都明顯優於T14 Gen3。

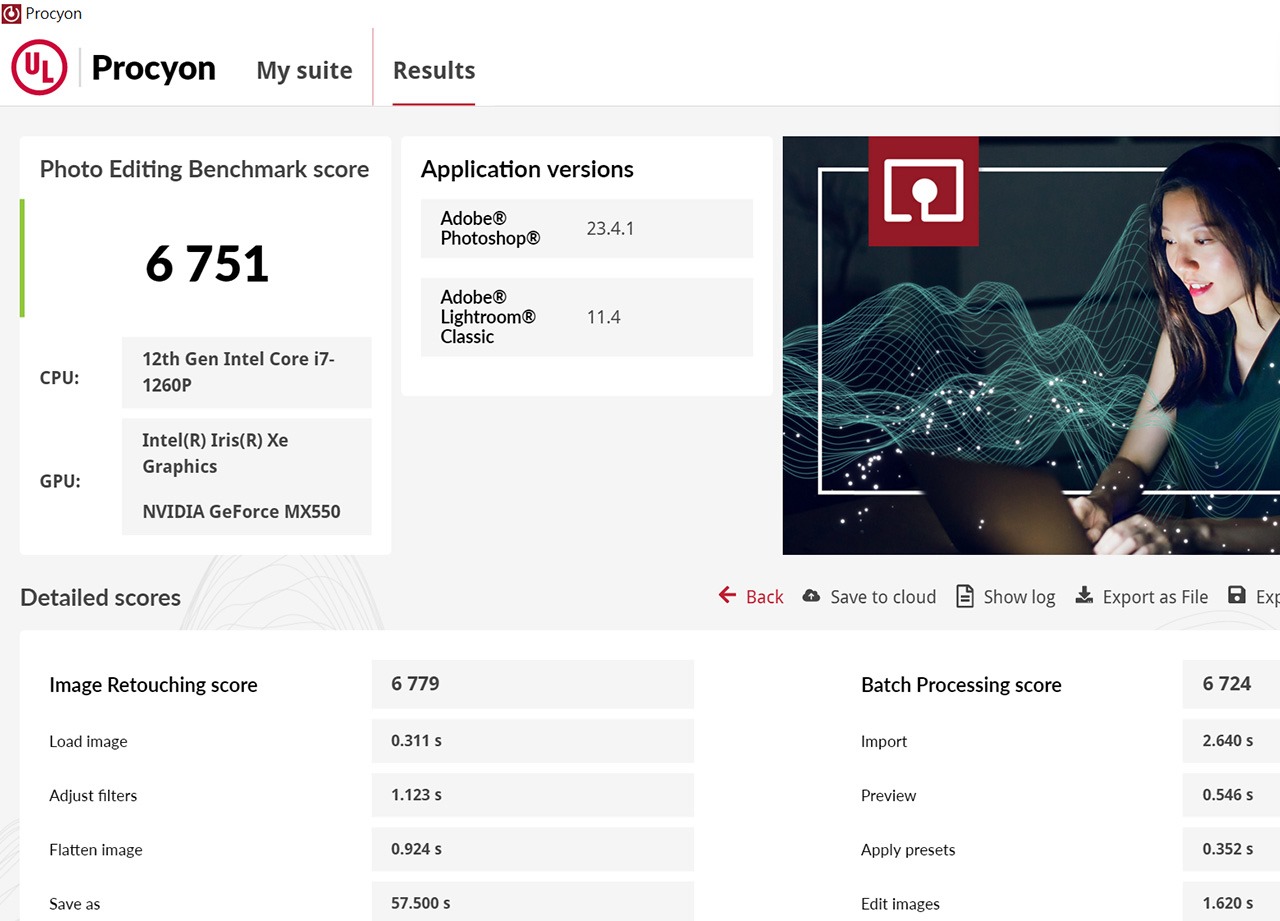

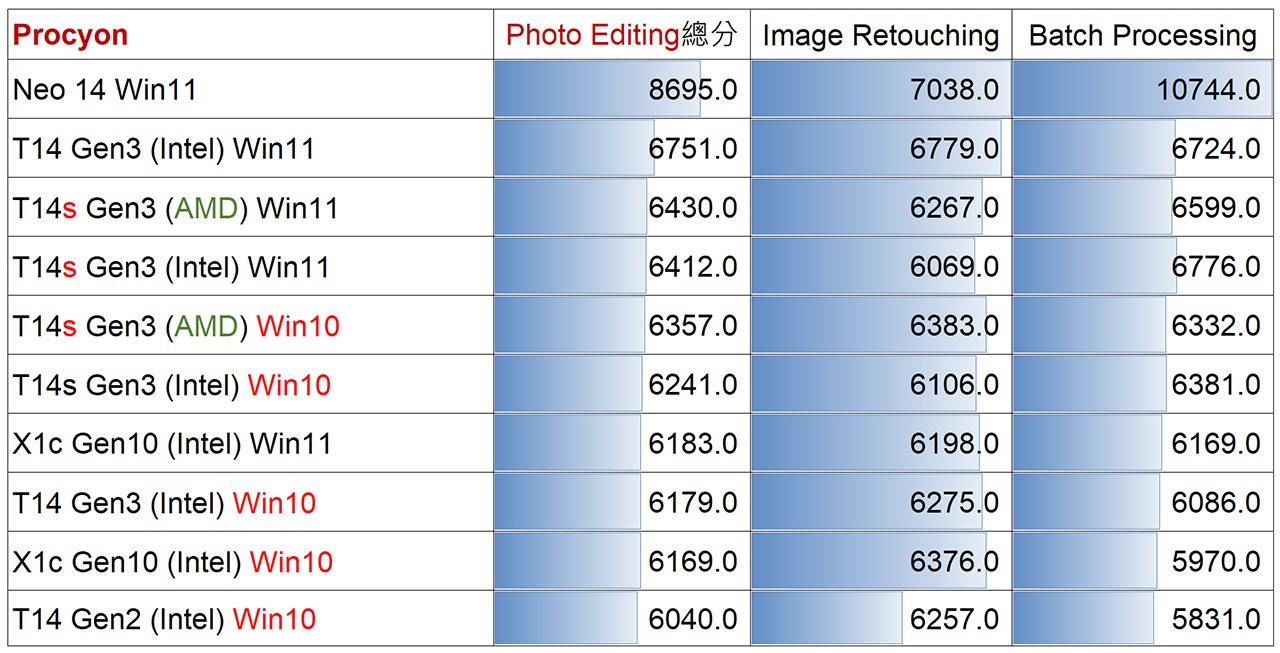

▼測試完Office辦公應用程式之後,接著測試影像編輯的處理效能。站長使用UL Procyon Photo Editing Benchmark(照片編輯基準測試),此時需要同時安裝兩套Adobe公司的軟體,在測試的第一階段先使用 Adobe Lightroom 來導入、處理和修改選定的圖檔。在測試的第二階段中,再使用Adobe Photoshop ,將照片進行多次編輯和圖層效果。

T14 Gen3憑藉著NVIDIA GeForce MX550獨顯,並「安裝Win11」後在此項目拿到第二名(第一名仍舊是Neo 14)。但T14 Gen3如果安裝Win10,成績就會暴跌。其實其他幾款機種也都是Win11成績優於Win10的結果。

另一方面,搭載了新一代內顯引擎的T14s Gen3(AMD)並沒有比Intel平台的T14s Gen3勝出太多,也是讓站長略感驚訝的。

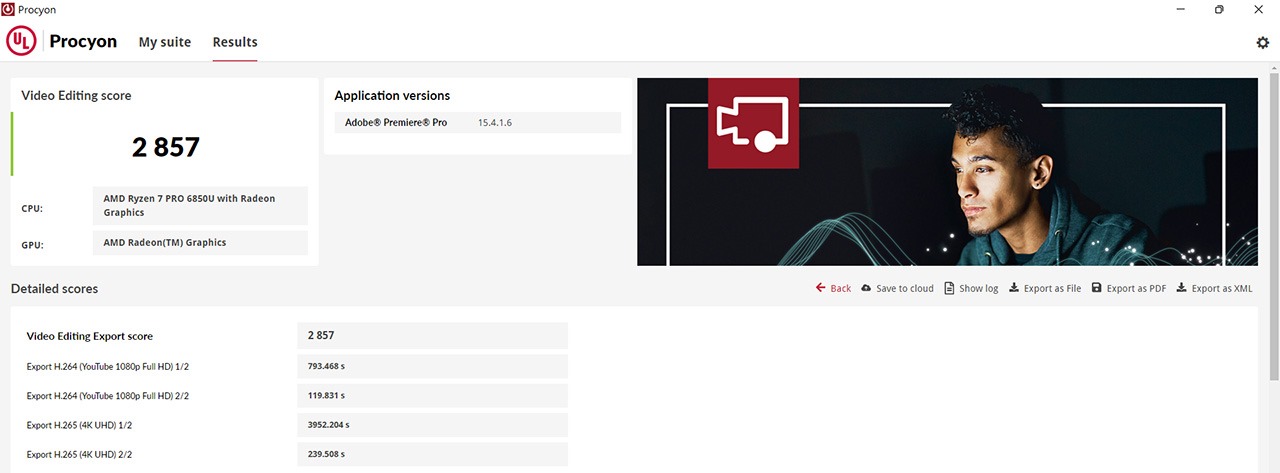

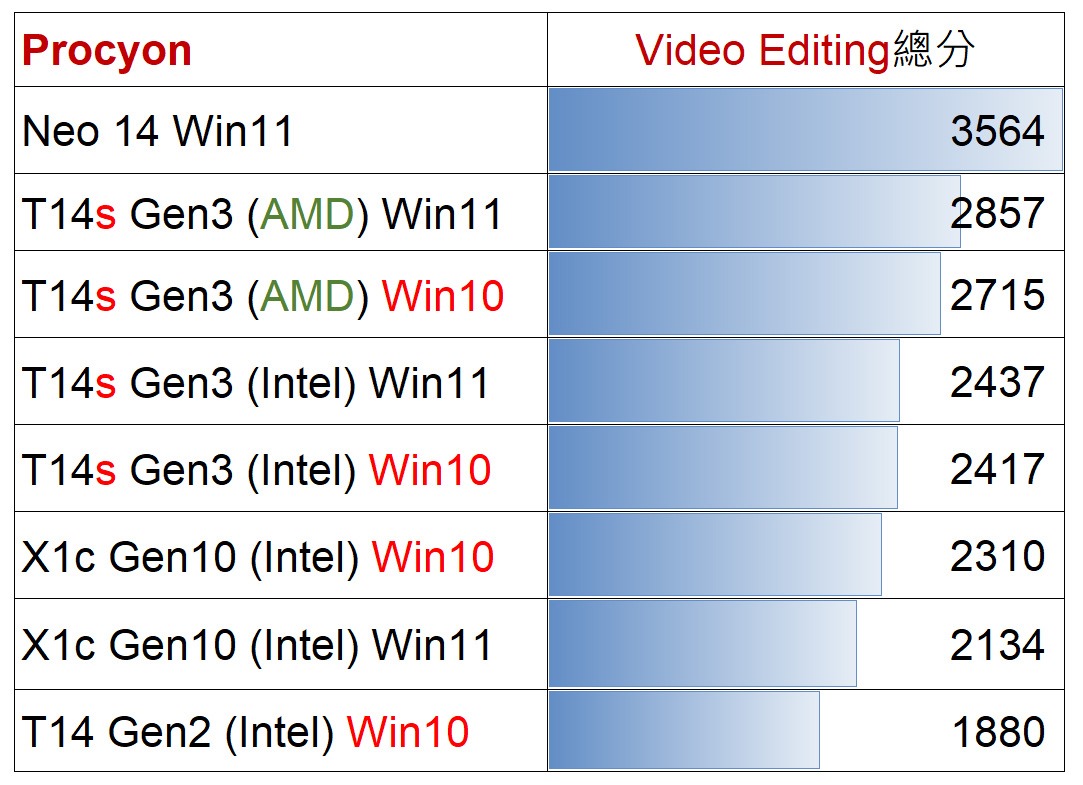

▼再來執行UL Procyon Video Editing Benchmark(影片編輯基準測試),此時需搭配Adobe公司的Premiere Pro,將影片專案檔案進行編輯並匯出為H.264、H.265(HEVC)編碼,與1080p、4K解析度的通用格式。測試分數則是基於匯出影片所需花費的時間。

不知何故,T14 Gen3無法順利執行本次測試,站長換過作業系統(Win11/Win10甚至連英文版都裝過)、Premiere Pro、Video Editing Benchmark各種版本,就是無法跑完。另外找第二台同樣配備了GeForce MX550獨顯的T14 Gen3(Core i5)機種還是如此,很遺憾地,T14 Gen3最後在本項測試成績只能從缺。

至於其他各機種的測試結果,T14s Gen3(AMD)總算明顯贏過Alder Lake的其他機種了(Neo 14例外),而且同樣是Win11成績會優於Win10。

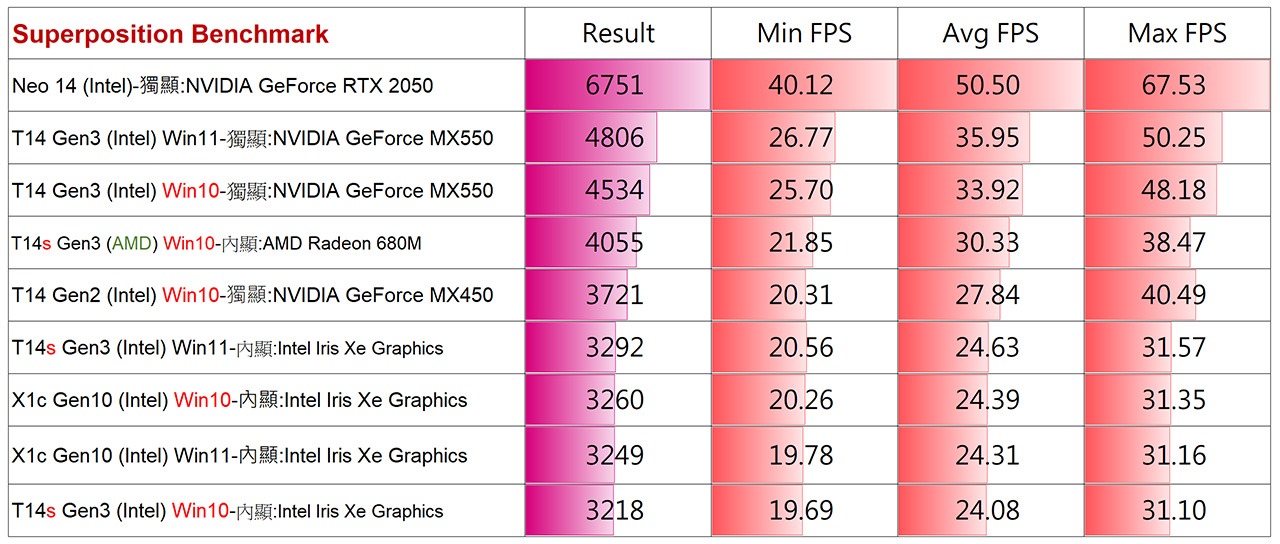

▼再來則是進入3D效能測試,大家仍舊會看到Neo 14揮舞著RTX 2050這把大刀,一路掃平了所有14吋的機種。反倒是GeForce MX550與AMD Radeon 680M(Ryzen 7 PRO 6850U的內顯型號)之間的小打小鬧也是有趣的觀察點。

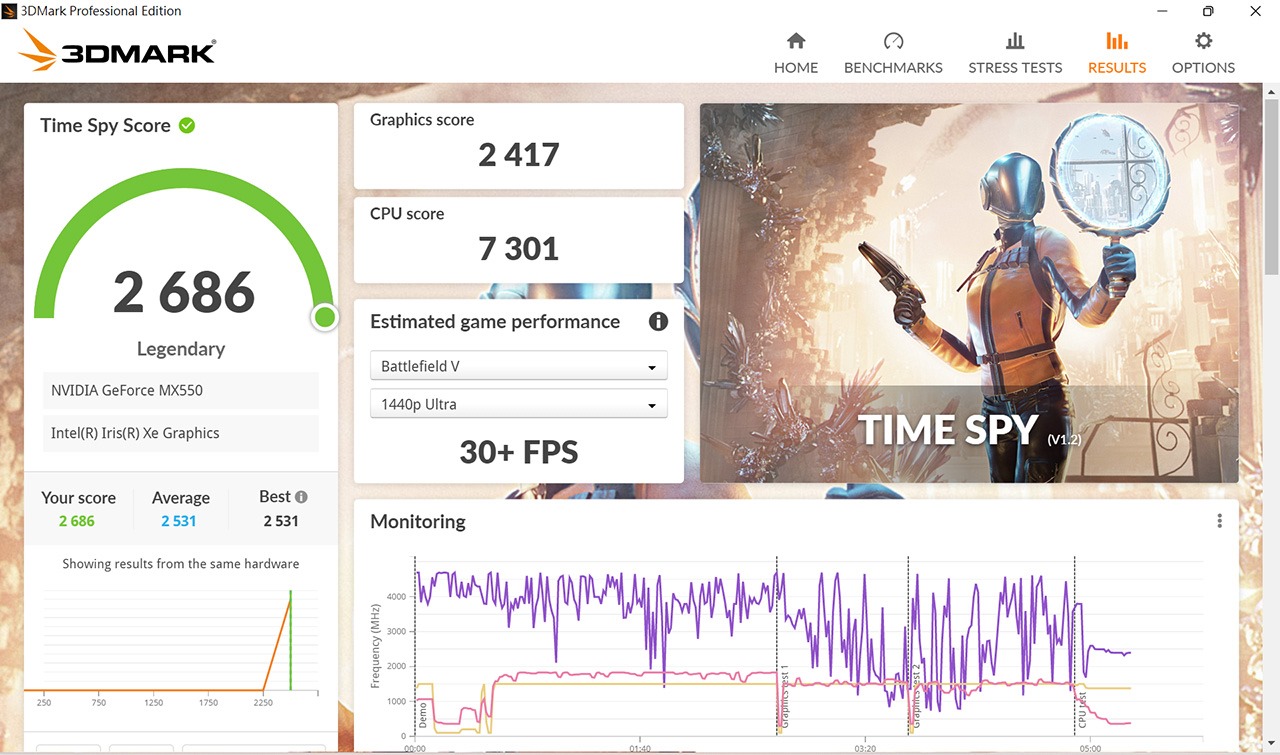

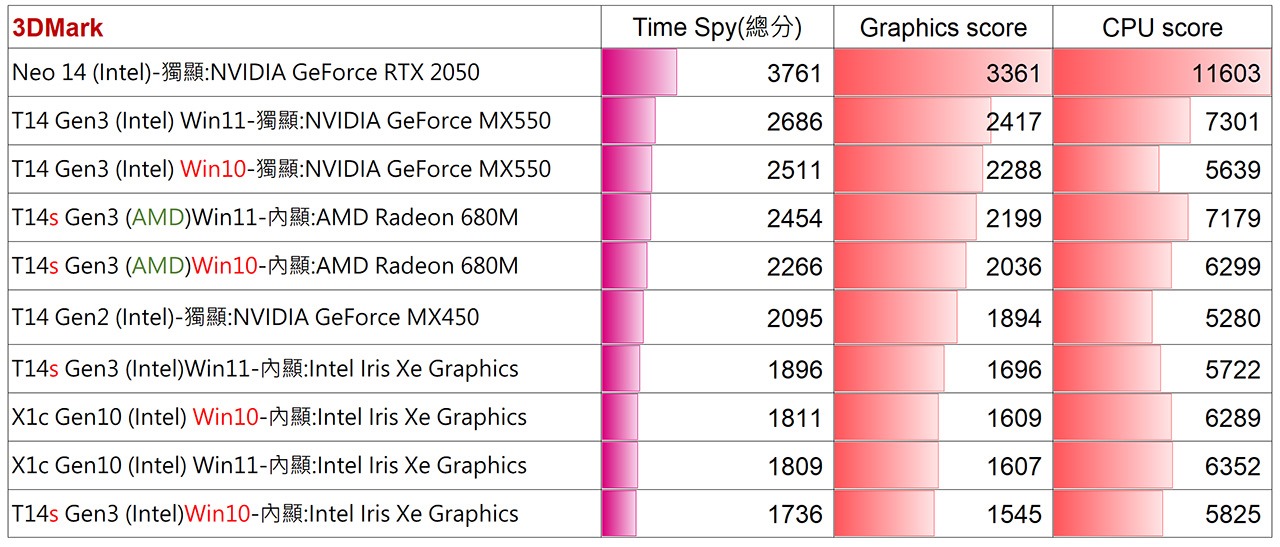

站長先使用UL 3DMark Professional Edition的「Time Spy」項目進行評比。「Time Spy」是針對Direct X 12繪圖應用程式介面(API)所設計的測試情境。在「Time Spy」項目,GeForce MX550(T14 Gen3)總算勉強勝過

Ryzen 7 PRO 6850U的內顯晶片(AMD Radeon 680M),但跟一眾Core i7 1260P內顯晶片相比,還是有一些優勢的。

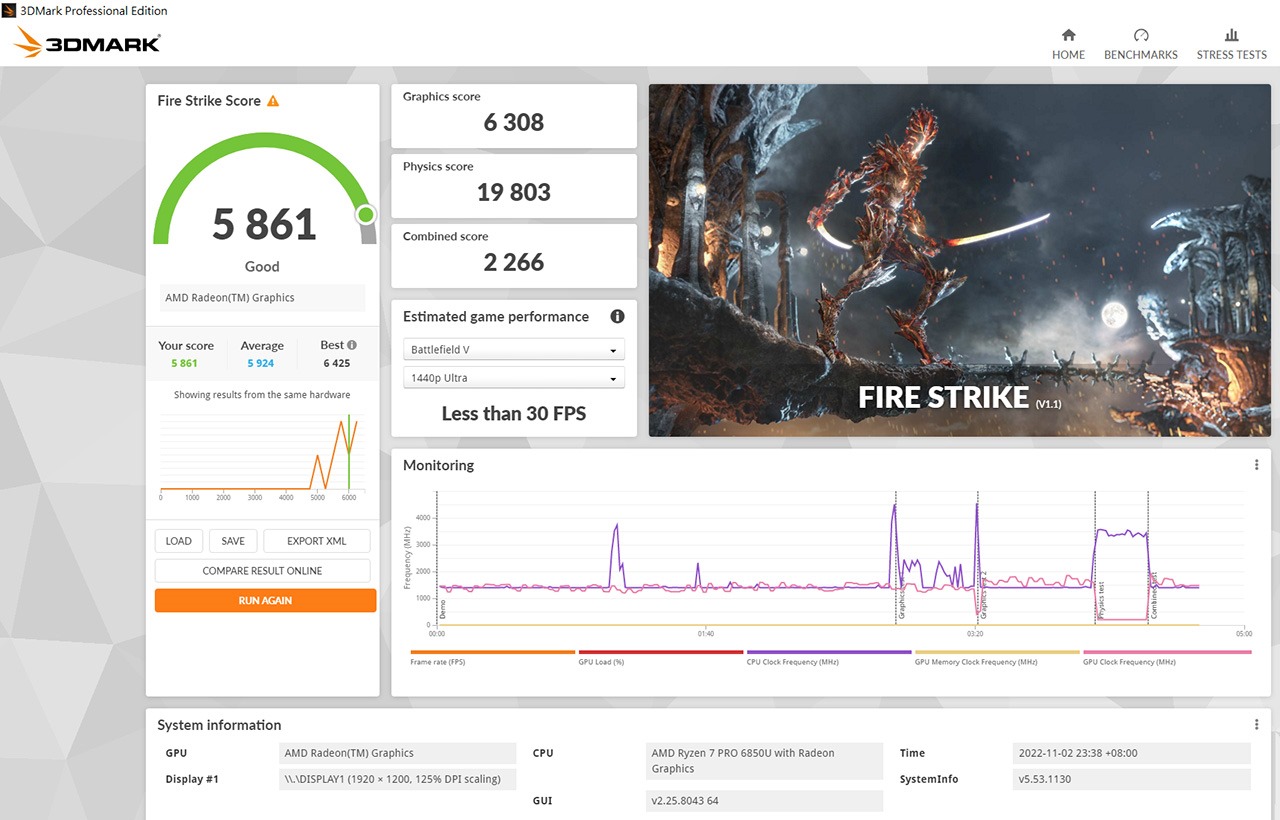

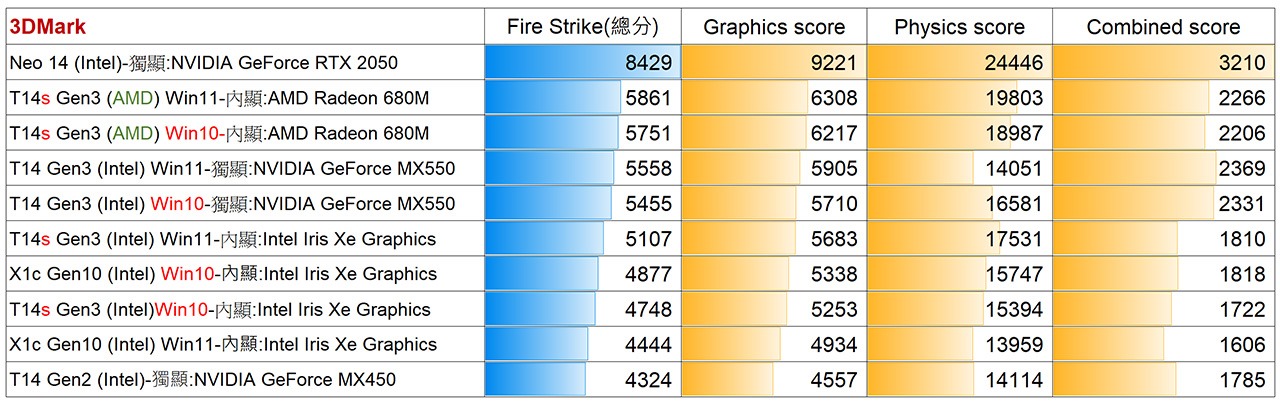

▼接著是針對Direct X 11 API而設計的「Fire Strike」測試項目,在本項目中Ryzen 7 PRO 6850U的內顯晶片(AMD Radeon 680M)竟然贏過了GeForce MX550(T14 Gen3),而且讓人驚訝的是GeForce MX450(T14 Gen2)成績竟然敬陪末座,只是GeForce MX系列獨顯晶片的效能優勢實在搖搖欲墜,如果主機散熱機制能勝任的話,網友不難看出其實直上GeForce RTX 2050才更能發揮出「獨立顯示」晶片的效能差距,而不是像現在一樣,只能跟處理器的內顯晶片進行纏鬥。

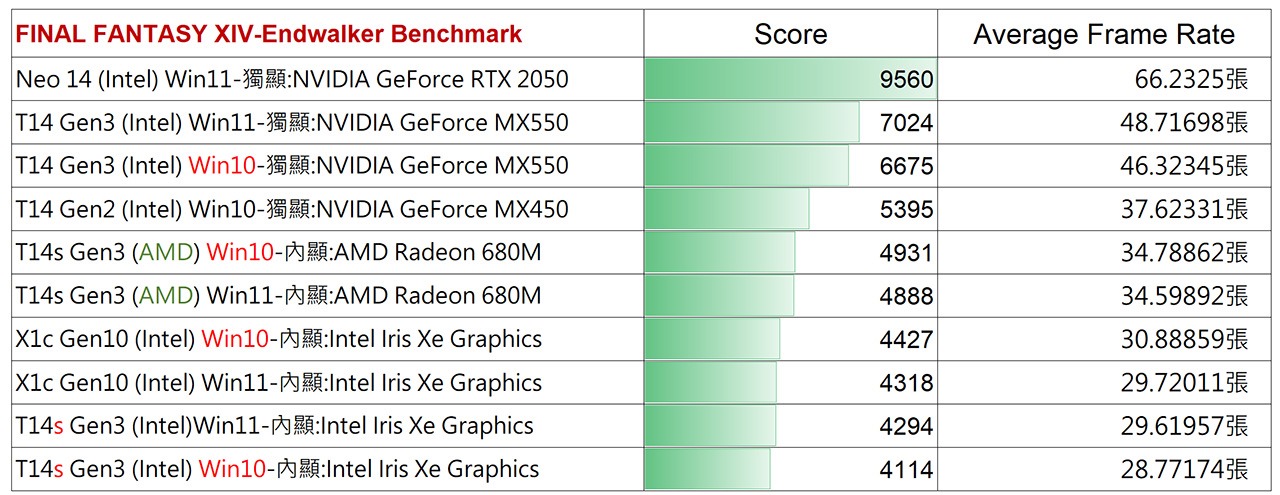

▼接下來使用日系遊戲的Benchamark測速程式,來比較各款機種間的真實3D效能。首先是「Final Fantasy XIV: ENDWALKER」,站長選擇1920×1080解析度以及特效全開(Maximum),並提供每秒平均張數。在這個項目GeForce MX550(T14 Gen3)總算揚眉吐氣了,比起處理器內顯晶片,每秒張數有十幾張以上的差距。但如果想至少每秒60張畫面,此時就得靠GeForce RTX 2050了。

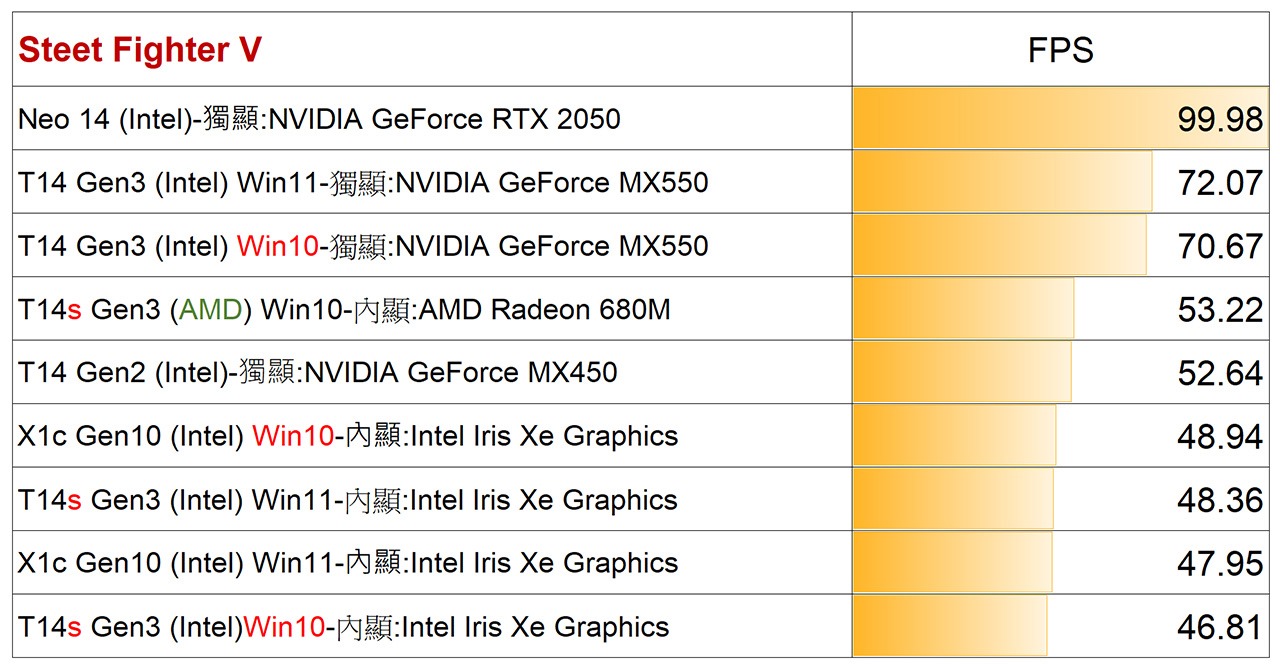

▼第二款日系遊戲測速程式是「Street Fighter V」,站長同樣選擇1920×1080解析度以及最大畫質。原本連每秒60張都達不到的GeForce MX450(T14 Gen2),這次換成了GeForce MX550(T14 Gen3),不但一舉破每秒70張大關,也再次拉開內顯晶片之間的差距。但如果能接受比較重的100W USB-C變壓器,並安裝GeForce RTX 2050時,效能差距就可用雲泥之別來形容。因此14吋的獨顯機種勢如果選擇了「高效能」路線,其實產品定位會更清楚,而不是靠小容量電池來拚帳面上的輕量化,然後又無法在顯示效能上完全壓制輕薄的內顯機種。

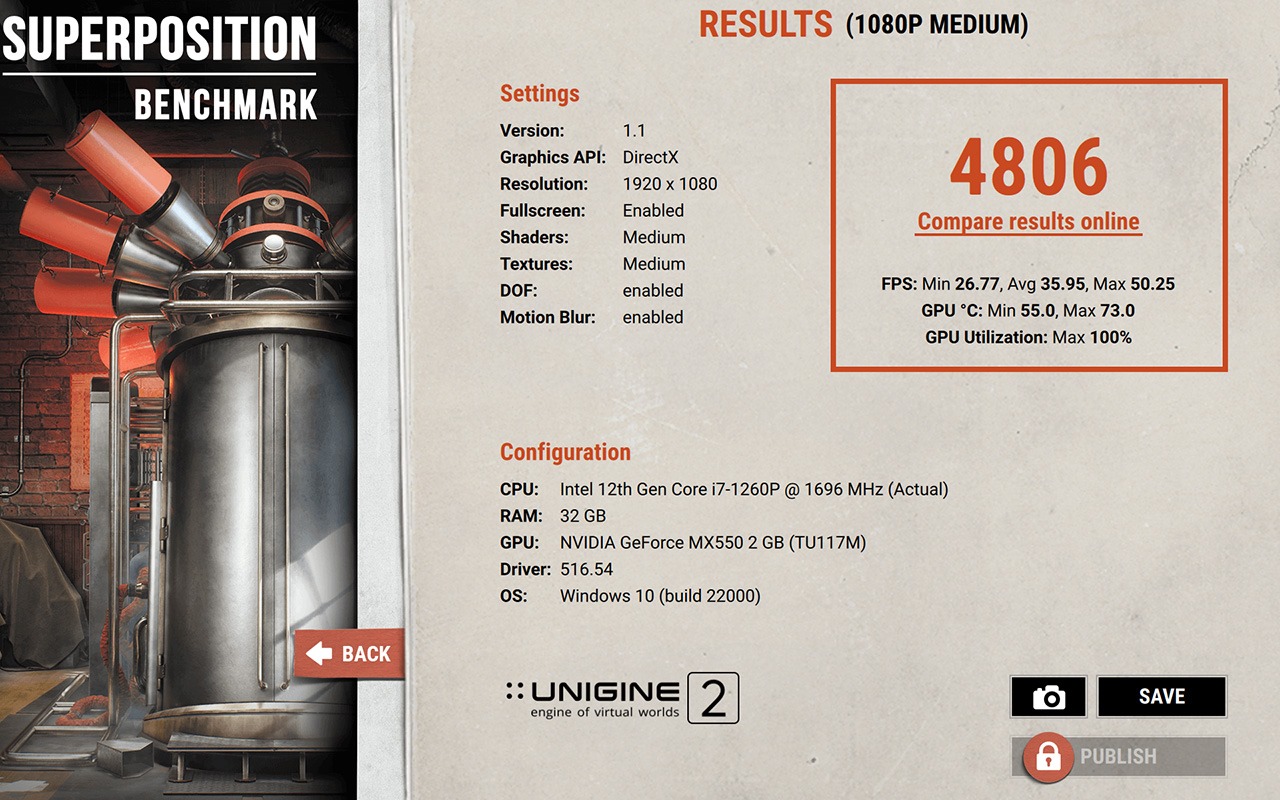

▼最後效能測試的項目是「SuperPosition Benchmark」這套對應DX12的測速程式,本程式可適用Full HD甚至4K解析度,並可根據顯示記憶體大小,決定情境複雜度。但此項測試在T14s Gen3(AMD)上面卻遇到了麻煩,由於沒有獨立的VRAM,而是共用主記憶體,雖然站長已經在BIOS設定VRAM為2GB~8GB,但進入Win11/Win10系統後,連AMD自家的GPU設定程式都只承認VRAM僅有512MB,由於低於執行所需的容量,因此T14s Gen3(AMD)並無法順利執行此項程式。

但很詭異的是,站長剛收到T14s Gen3(AMD)時,當時確實曾在Win10上面成功執行過SuperPosition Benchmark,顯見之前在BIOS裡面調整VRAN大小是有效的。後來不知何故,進入作業系統後,都只能認出擁有512MB的VRAM。但從僅有的T14s Gen3(AMD + Win10)測試數據中,也能看出Ryzen 7 PRO 6850U的內顯晶片(AMD Radeon 680M)表現不俗,勝過一眾Intel處理器的內顯與GeForce MX450。比較可惜的是因故無法執行某些對VRAM容量有強制要求的程式,希望將來仍有機會修改。

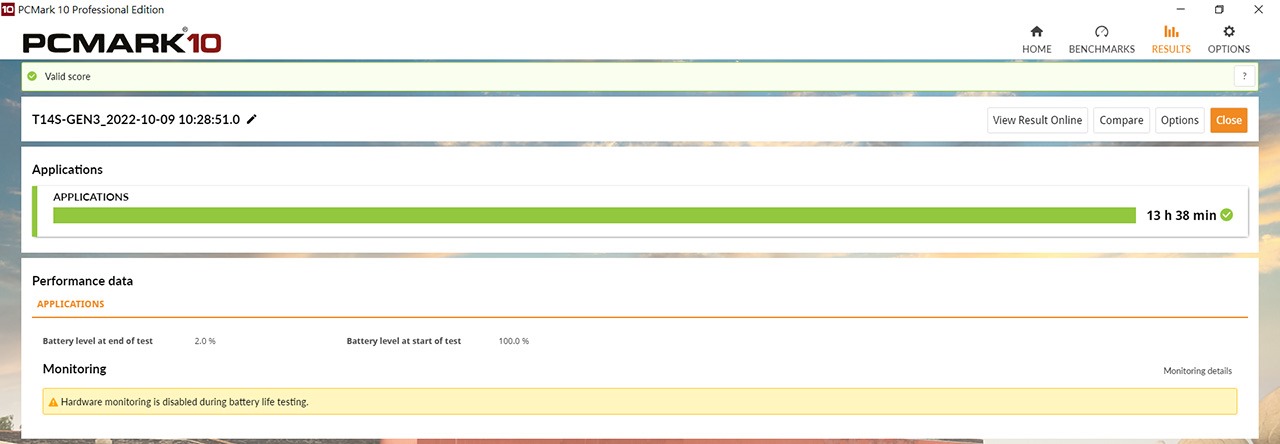

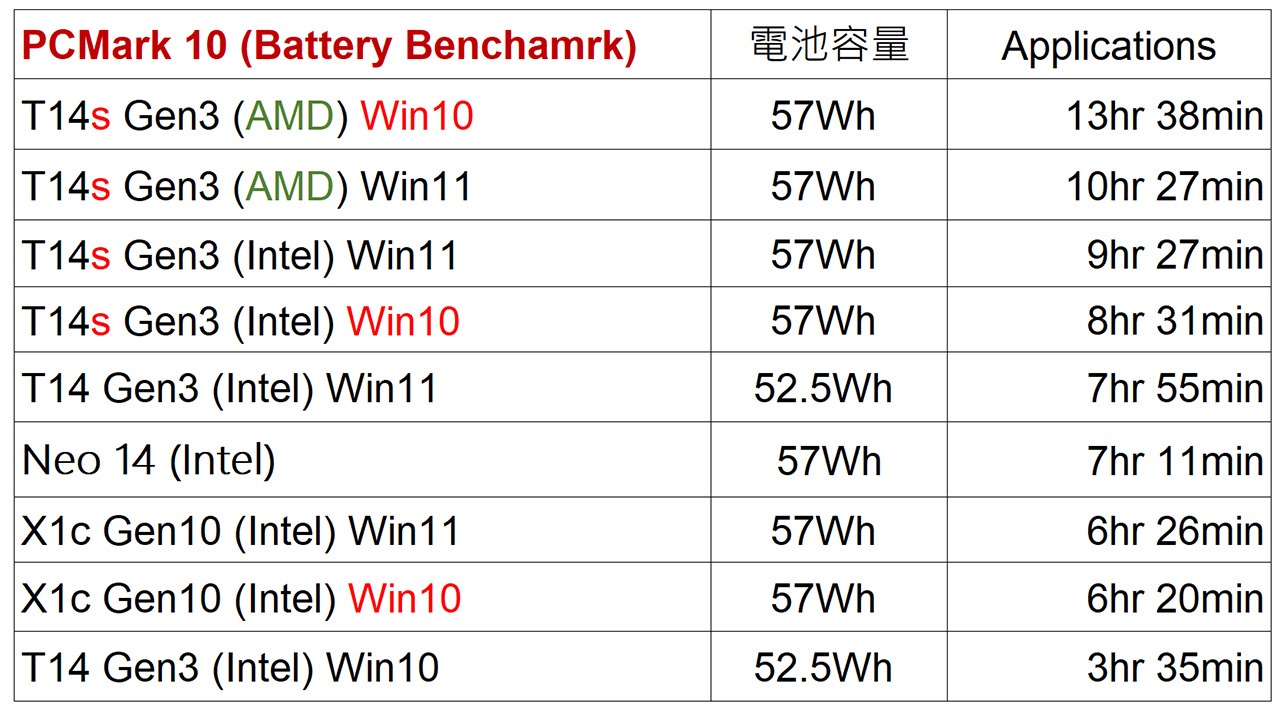

▼測完效能之後,接著來看電池續航力的表現。站長先選用PCMark 10的「應用程式(Applications)」場景,會使用 Microsoft 365測量電池續航力(即執行實際的Office各程式)。

站長在進行電池續航力測試時,主機系統相關設定如下:

- 螢幕亮度設為80%,並關閉自動調低亮度、更新率(Refresh Rate)功能 。

- 啟動飛航模式(關閉無線網路)

- Win11 「電源模式」中設定為「平衡」模式,Win10「電源模式」則設定為「效能更好」模式。

原本站長以為Neo 14採用了標準電壓版處理器、2.2K解析度面板,還有RTX 2050獨顯,恐怕電池續航力是最差的。實測結果再次讓人跌破眼鏡。Neo 14竟然勝過了X1 Carbon Gen10!另一方面,T14 Gen3(Intel)在Win10的續航力表現嚴重失常,從Win11的7小時55分猛降為3小時35分。原本以為是PCMark 10測試結果怪怪的,沒想到新一代的UL Procyon Battery Life Benchmark( 電池續航力基準測試)也是類似的成績。

當時站長懷疑是T14 Gen3(Intel)的內建鋰電池故障了,但系統根本沒有發出任何電池異常告警,因此站長乾脆從維修中心自費購入原廠電池(維修料件),換上不同製造商的鋰電池之後,Win10的電池續航力還是一樣遠輸給Win11。至此站長對於T14 Gen3(Intel)的印象是嚴重缺乏Win10的系統最佳化,其他Intel機種都沒有這麼懸殊的續航力差距。

反觀這次續航力測試中,T14s Gen3(AMD)的表現實在讓人驚羨,雖然AMD平台在Office的效能表現不佳,但續航力遠勝過Intel平台卻是事實。特別是T14s Gen3(AMD)的Win10電池續航力更勝過Win11,這對於用不習慣Win11操作介面的站長而言,夫復何求呀~! AMD平台首選就是搭配Win10呀~!

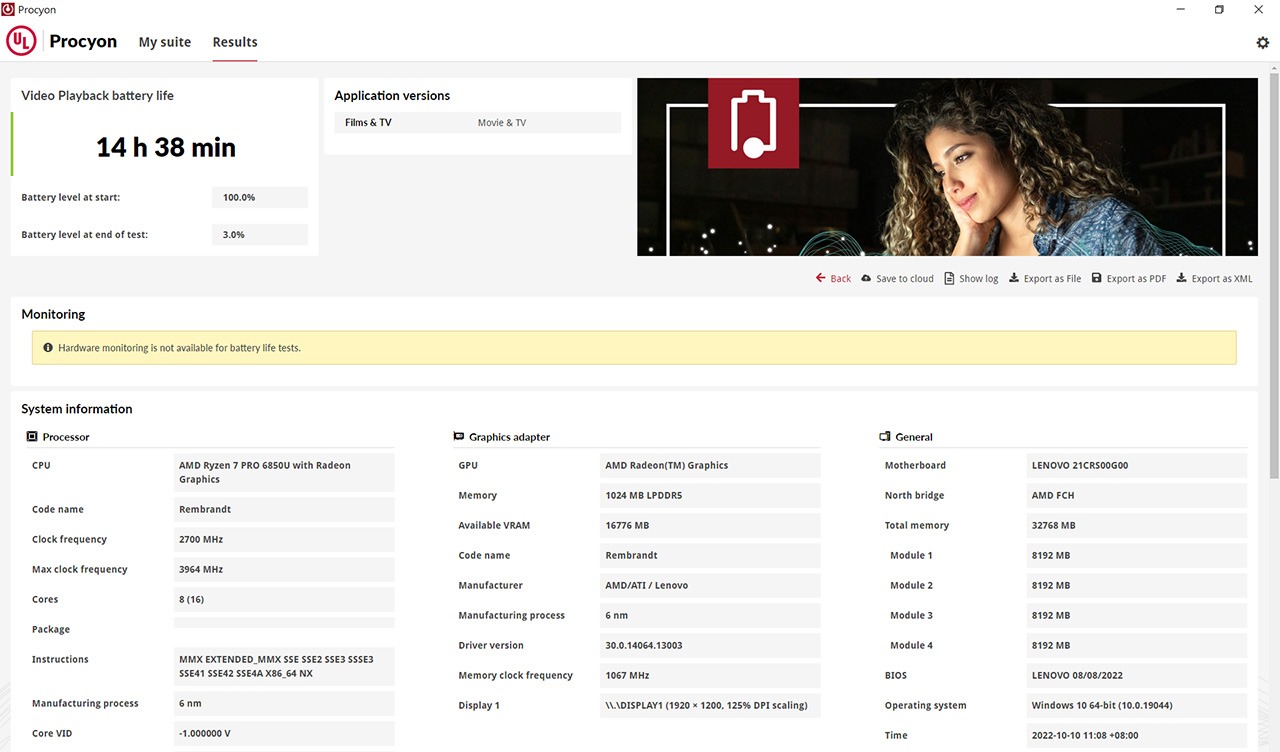

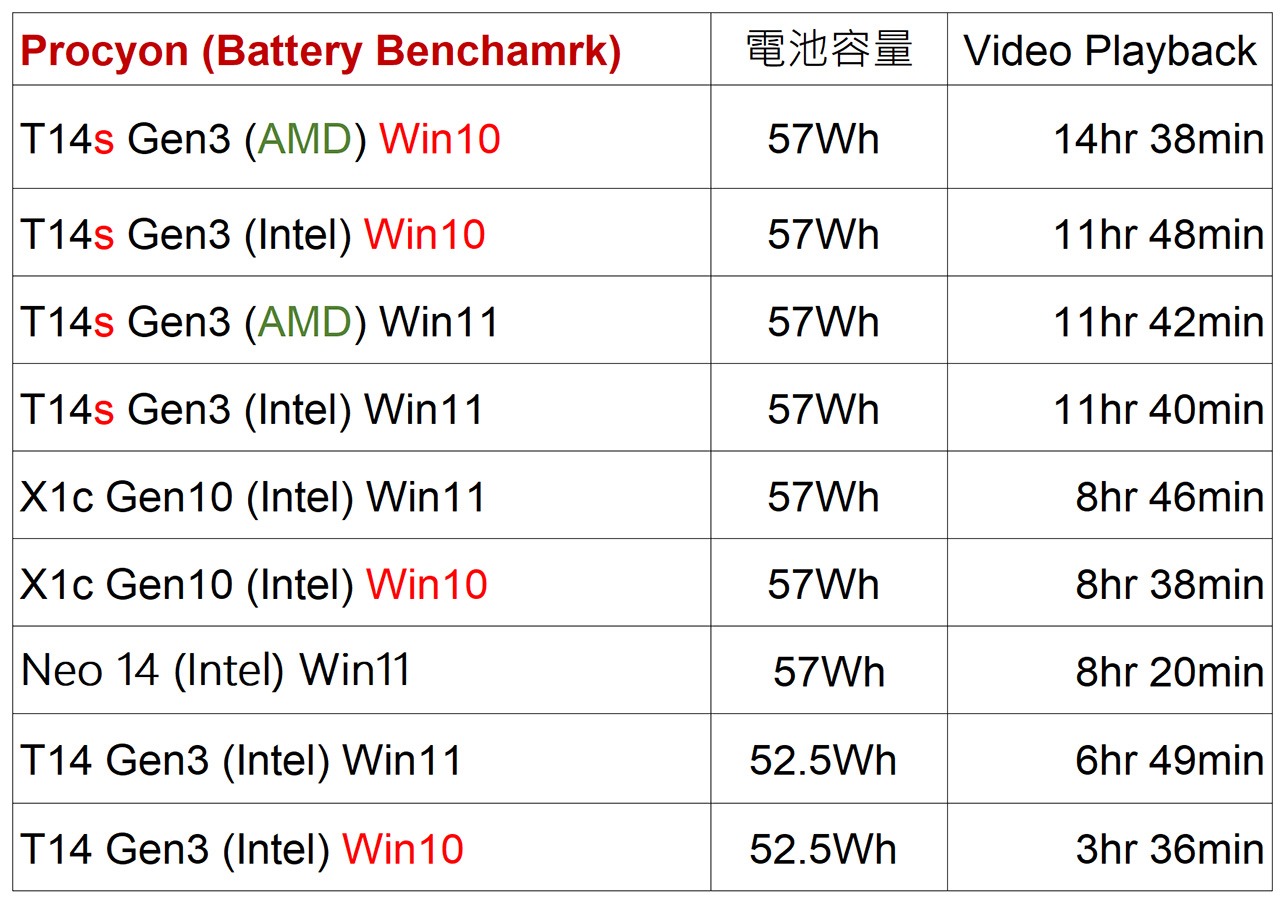

▼最後的測試項目是UL Procyon的「Battery Life Benchmark」(電池壽命基準測試)。站長選擇了影片撥放(Video Playback)的測試場景,主機相關設定照常,唯一的不同點是接上有線耳機,同時耳機撥放音量設定為50%。

T14s Gen3(AMD)在Win10下仍舊勇奪續航力冠軍。此外,Neo 14雖然續航力終於小輸給X1 Carbon Gen10,但仍舊明顯勝過T14 Gen3(Intel)。綜合本篇的效能與續航力測試結果,不難發現T14 Gen3這款機器的定位非常尷尬,即使裝上了獨顯,但整體效能還是遠輸給Neo 14,更慘的是續航力竟然也沒有辦法完全贏過。好在Neo 14尚未推出國際型號版,不然T14 Gen3的獨顯機種大概只剩下擴充性這項優點了,例如可同時安裝Smart Card讀卡機、WWAN 4G上網功能,還有內建RJ45網路孔。

另一個值得提起的就是T14s Gen3(Intel),整體表現都在領先群,無論是效能或是續航力。如果網友希望導入Win11作業系統,或是在乎執行Office文書處理軟體的效能,但在意主機重量的話,T14s Gen3(Intel)會是各方面表現都很均衡的全能型機種。

至於X1 Carbon Gen10,站長要先幫忙澄清一下,受測機種是配備2880×1800解析度的OLED面板,相較之下,T14s Gen3(Intel與AMD)則是使用1920×1200低耗電面板,在續航力方面的確會比X1 Carbon Gen10有更多的優勢。

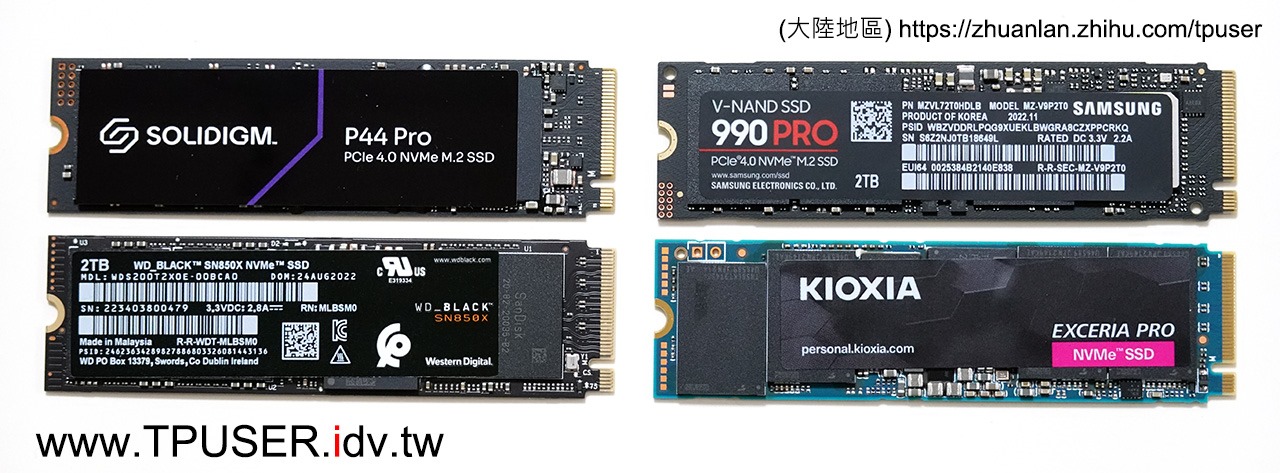

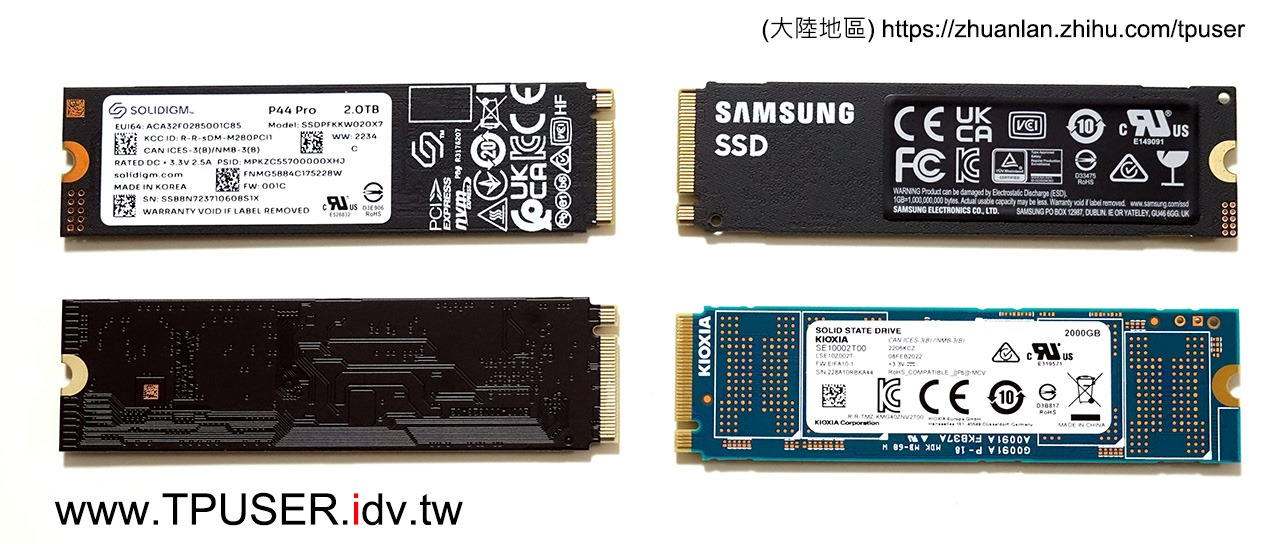

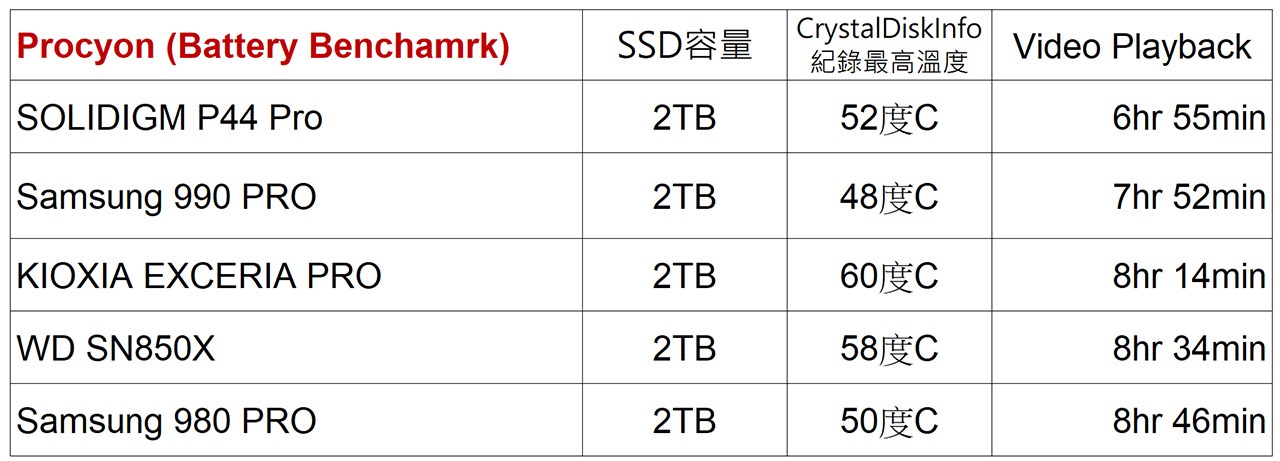

▼最近零售市場上可看到PCIe Gen4x4的新一代高速SSD問市,連續讀取或寫入的速度都在6GB/s以上,既然效能都已達領先群的水準,那電池續航力的表現呢?畢竟筆記型電腦是需要隨身攜帶靠電池供電的,不像桌上型電腦對於SSD的耗電量較不在意。

站長便購入了最近剛上市的四款高速SSD,同時跟本次測試所採用的三星980 Pro進行續航力的比較,測試平台則是X1 Carbon Gen10(30周年紀念機)。這四款SSD包括:

- SOLIDIGM公司的P44 Pro

- Samsung公司的990 PRO

- WD公司的SN850X

- KIOXIA(原Toshiba)公司的EXCERIA PRO

容量都是2TB,而且都是單面顆粒,也就是PCB版背面沒有焊上NAND顆粒。大家可以參考下圖中各款SSD的正面與背面特寫。ThinkPad除了P16、P1此類機種可安裝雙面顆粒的SSD之外,其餘機種受限於M.2插槽高度,幾乎都只能裝單面顆粒的SSD。網友將來在自行升級SSD時,要留意一下,免得買錯規格無法安裝。

▼站長使用UL Procyon「Battery Life Benchmark」中的影片撥放(Video Playback)測試場景。沒想到差距很頗大的,四款新推出的高速SSD續航力最大差距竟然可達1小時半以上。如果不在意「寫入」速度,反而是前一代的三星Samsung 980 PRO在溫度、續航力的表現都有不錯的表現,重點是價格也划算許多。

▼關於2022年推出的ThinkPad,站長在本文結尾給一個小提醒。站長向來有自行更換開機畫面(Logo)的習慣,但購入幾台2022年款的ThinkPad之後,卻發現無法順利更換Logo。後來請教LCFC才知道,原來圖檔的存放路徑改變了!以前只要放在BIOS更新檔案的根目錄下,現在必須改放到「Rfs」資料夾中的「StartupImages」資料夾內,以3月24日剛發表的X1 Carbon Gen10第1.37版BIOS為例,預設路徑就會是:C:\DRIVERS\FLASH\n3auj18w\20232603.2021135\Rfs\StartupImages

以上資訊供大家參考~! 感謝!

2022年款ThinkPad X1 Carbon Gen10、T14s Gen3與T14 Gen3簡測心得(上)

qqwang

27 3 月, 2023 - 5:37 下午

Samsung 980 PRO有災情

不曉的新版韌體有沒有改善

Brian

28 3 月, 2023 - 4:26 下午

感謝站長如此精闢分享,受益良多

個人因需要RJ45,改為購入T14(AMD)非s

這邊想請教站長

1. 效能部分是否同樣可參考T14s(AMD)?

2. 關於Office效能,會是影響到日常使用的程度嗎?

3. 如果作為程式開發,例如VS編譯,是否有參考指標?

盼您撥冗解惑,感激不盡,再次謝謝您測試與分享

galaxylee

28 3 月, 2023 - 11:39 下午

Hello, Brian:

1.T14 Gen3(AMD)效能可以參考T14s Gen3(AMD)。

2. Office跑分成績雖然不如Intel,但去看個別項目的處理秒數,差距都在幾秒內,甚至更低,日常使用時真的很難察覺有異。

3.不好意思,站長缺乏這方面的參考指標…Orz

Brian

29 3 月, 2023 - 8:12 上午

謝謝站長不吝解惑,感激不盡

小斌

31 3 月, 2023 - 11:15 下午

感謝站長分享這麼多親自實測的資料,詳盡又實用。您對Thinkpad的熱情以及實驗探究的精神真是令人欽佩啊!

SJZ

3 4 月, 2023 - 2:21 上午

佩服站長詳盡豐富的測試+1

請問如果搭載 i7-12XXU,可以期待 X1c Gen 10 的續航力有效提升嗎?

測試表明電池容量差異不大,續航力卻與同世代 T14/s 差上一截,不知道電力消耗到哪裡去了?

galaxylee

5 4 月, 2023 - 10:09 下午

不會,因為站長其實有入手一台X13 Gen3,搭配 i7-1265U與低耗電面板,電池還是54.7WH,並內建5G網卡。原本希望續航力能比之前的X1 Nano Gen1更長。沒想到還是一樣短腿,純靠5G WWAN上網時,續航力不到2.5小時,當時覺得Intel在大小核設計上翻車了。

後來改用T14s Gen3(AMD),螢幕更大了,雖然更笨重,但至少5G續航力可以到4.5小時,這次AMD Zen3+的表現真的不錯。後續看今年底就會發表的第12代X1 Carbon吧,採用新製程的Meteor Lake處理器,希望在續航力上能扳回一城。

testonly_for_tpuser

5 4 月, 2023 - 10:13 下午

msvc不太清楚,如果是gcc的程式開發可以參考

https://openbenchmarking.org/vs/Processor/AMD+Ryzen+7+PRO+6850U

中的Timed Linux Kernel Compilation 5.18,也就是build Linux Kernel所需要的時間,為148s

桌機amd 3600x(6core)為138s

quamtum

5 4 月, 2023 - 10:16 下午

msvc不太清楚,如果是gcc的程式開發可以參考

https://openbenchmarking.org/vs/Processor/AMD+Ryzen+7+PRO+6850U

中的Timed Linux Kernel Compilation 5.18,也就是build Linux Kernel所需要的時間,為148s

桌機amd 3600x(6core)為138s

polean

21 4 月, 2023 - 5:11 下午

感谢站长详尽的测评。期待23款的评测,13代的U会不会在续航上变化很大呢?现在12代的续航真是让人头疼。

galaxylee

23 4 月, 2023 - 5:34 下午

根據目前得知的訊息,第十三代Core處理器( Meteor Lake)採用了新製程與新核心設計,聽說續航力表現會改進,但還是得等實機出來後實測了。首款搭載Meteor Lake的ThinkPad可能會是X1 Carbon Gen12,預計今年底發表。

路人乙

8 5 月, 2023 - 12:23 上午

T14 gen 4上市,但擴充性變小了

Brian

16 5 月, 2023 - 1:31 下午

站長好

我的 T14 gen3 一波三折終於拿到換貨新品 QQ

這兩天看了沒啥問題,想自換 SSD,請教站長

1. 有無 T14 gne3 拆機或換SSD教學?

2. 買 Samsung 980 PRO 2T最推薦對嗎?

3. 這款是不是一律都單面? 還是要看型號?

再麻煩站長撥冗解惑,感激不盡

galaxylee

19 5 月, 2023 - 11:03 下午

1. T14 Gen3完整拆機影片教學: https://support.lenovo.com/tw/zh/solutions/ht505031

2. 不敢講最推薦,至少目前價格降很多,站長自己隨身機,以及測試機都用這張。而且關鍵是T14 Gen3只能裝單面顆粒的SSD。

3.三星的980 PRO都是單面顆粒。

路人乙

20 5 月, 2023 - 6:41 下午

想請教T14 Gen 3有哪裡可以查到提醒只能裝單面顆粒SSD ?

我查了 T14 Gen 3 and P14s Gen 3 Hardware Maintenance Manual ( t14_gen3_p14s_gen3_hmm_en.pdf , page 67 ) 沒有寫SSD有高度限定,倒是有兩種Type,Type 2「好像」可以裝雙面的。

只是user能否在採購評估階段就能知道自己會買到的是不是Type 2,好像沒有辦法。況且一個型號有Type 1 and 2實在太不商用了,徒然造成MIS處理上的困擾,除非公司內統一採購單面SSD才能解決這種自行處理的麻煩。

galaxylee

20 5 月, 2023 - 8:02 下午

Type-1是出廠沒有安裝銅製散熱片,Type-2則是有附上銅製散熱片。站長手邊有4TB的WD 2280 SSD,但由於PCB背面有黏顆粒,所以還是無法裝上去(M.2插槽高度太低)。

Tu

28 5 月, 2023 - 3:57 下午

想請問一下,這樣看起來,P14s如果選用1260p,其效能除了跟顯卡有關的項目,應該都會輸給T14s囉?

galaxylee

28 5 月, 2023 - 11:39 下午

是的……

Rong

4 6 月, 2023 - 12:38 上午

站長好,想請教您T14 (無獨顯)與T14s的散熱設計是否T14為更好呢?

看了上一篇文章,發現獨顯版T14的散熱結構規模似乎比T14s更大,但我想請教的是,T14與T14s兩台都是AMD版,他們散熱會否有所差異?T14 還是會沿用Intel+NV有獨顯版本的散熱系統嗎?

謝謝站長!

galaxylee

7 6 月, 2023 - 10:52 下午

請參考T14 Gen3硬體維修手冊P72/P73,

https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t14_gen3_p14s_gen3_hmm_en.pdf

以及T14s Gen3硬體維修手冊P78,

https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t14s_gen3_x13_gen3_hmm_en.pdf

T14 (Intel內顯)只有單條熱導管。

T14 (AMD內顯)有兩條熱導管。

T14 (Intel+NV獨顯)不但有兩條熱導管,GPU位置也會特別加上散熱片

T14s無論Intel或AMD,都只有單條熱導管。

所以T14(AMD內顯)跟T14s或是T14(Intel內顯)相比時,贏在有兩條熱導管。

CHHsu

23 8 月, 2023 - 8:44 下午

站長好,

想請問低功率400nit的螢幕會比原本的300nit螢幕省電嗎?

在猶豫要不要花錢選配

謝謝您!

galaxylee

30 8 月, 2023 - 10:22 下午

如果300nit是指2.2K (2240×1400),站長實際看過,可能已經習慣400nit面板了,會覺得亮度老是不太夠。

如果300nit是指WUXGA (1920×1200),那片色域甚至只有45% NTSC,耗電量會高於400nit的省電面板。所以站長個人滿推薦400nit這片省電面板的。

has

24 10 月, 2023 - 8:53 下午

謝謝站長的詳細介紹!

全靠站長的詳細分析,

之前就果斷購入T420s !

12年後,目前在考慮T14 Gen3 該買I5-1240P還是I7-1260P,

請問兩者效能會差太多嗎?

謝謝~

galaxylee

28 10 月, 2023 - 12:11 上午

站長雖然沒有實測過i5-1240P,但除非用測速軟體,不然如果只是一般文書處理的話,其實使用者比較難感覺出差異。