2022年款ThinkPad P1 Gen5與T15p Gen3簡測心得(上)

▼在介紹過多款14吋機種之後,相信大家對於ThinkPad Neo14的強大效能留下深刻的印象,其實Neo 14只用上了NVIDIA GeForce RTX 2050,站長後來陸續購入了P1 Gen5(NVIDIA RTX A2000)以及T15p Gen3(NVIDIA RTX 3050),可以跟先前測過的P1 Gen4(NVIDIA RTX 3070)相互比較一下。

P1這系列從2021推出的第四代機種(Gen4)就導入16吋的16:10面板,但T15p這系列到了2022年的第三代機種(Gen3)仍採用15.6吋的16:9比例面板,從下圖中能看出P1 Gen5的螢幕尺寸明顯大於T15p Gen3一圈,其實T15p Gen3是這系列的末代機了,而且往年T15p與P15v共用機體外殼的「姊妺機」設計也將畫下句點,今(2023)年原廠已推出P16v Gen1來替代P15v Gen3,故不會再推出所謂的「T16p Gen1」了,而且P16v Gen1不會搭載GeForce RTX系列獨顯,而是A系列的工程繪圖獨顯,如果沒有堅持非16:10面板不可,但希望至少能有RTX 3050等級獨顯,且擁有雙記憶體、雙SSD的擴充性,T15p Gen3其實會是不錯的末代機(當然也要看價格是否划算)。

站長這次也另外購入了「內顯版的」P1 Gen5,主要目的是驗證電池續航力表現。因為市場普遍認為「大螢幕」機種就該配個中高階獨顯,但站長個人每次在飯店用ThinkPad看影片時,卻希望螢幕如果能再大一點那該有多好(笑),因此大螢幕的內顯機種,如果能進一步降低主機的重量,且延長電池續航力,可能也是另一塊商務機種的發展方向。

▼由於本站很久沒介紹過ThinkPad的P系列了,站長先簡單說明一下。ThinkPad除了大家熟知的T系列、X系列之外,還存在著P系列,主要訴求點便是專業用途(Professional)或是高效能(Performance)。P系列在2023年上半年主要有下列四階產品:

- P16 Gen1(16吋,機體最厚重,採用TDP 55W的一般電壓版CPU,並最高可搭載TGP 115W的GPU)

- P1 Gen5(16吋,15.6吋以上螢幕尺寸機體中最輕薄,採用TDP 45W的一般電壓版CPU,並最高可搭載TGP 80W的GPU)

- P15v Gen3(15.6吋,厚度與重量比P16低一些,採用TDP 45W的一般電壓版CPU,並最高可搭載TGP 35W的GPU)

- P16s Gen1、P14s Gen3(有16吋與14吋兩款,但只採用TDP 28W的低電壓版CPU,最高可搭載TGP 30W的GPU)

如果按照主機厚度來看,P15v Gen3肯定比P1 Gen5高出許多,但原廠卻刻意壓抑住搭配的獨顯效能,原因在於P15v的產品定位原本就是低於P1或是P16,為了不「以下犯上」,同時基於成本考量,就只讓P15v Gen3靠單風扇來處理CPU與GPU的散熱需求,不像P16 Gen1或是P1 Gen5都是雙風扇設計。

至於P16s Gen1與P14s Gen3說穿了就是T16 Gen1與T14 Gen3的換牌機,最大的差別點在於P系列的獨顯都換成NVIDIA的T550工程繪圖用顯卡,而非原本使用的GeForce MX550。

類似的換牌姊妹機設計非常普遍,例如:

- P1 Gen5 vs. X1 Extreme Gen5

- P15v Gen3 vs. T15p Gen3

- P16s Gen1 vs. T16 Gen1

- P14s Gen3 vs. T14 Gen3

除非有在使用工程繪圖軟體(例如CATIA、Solidworks),不然影片/影像編輯甚至是玩3D遊戲等需求,其實買T系列即可。

接下來開始介紹ThinkPad P1 Gen5。P1 Gen5承襲了前一代P1 Gen4的機體設計,內部研發代號為「Cheetah(獵豹)」,下一代P1 Gen6也是相同機體設計,但會換裝第十三代Intel Core處理器(Raptor Lake)跟NV40系列的新一代獨顯晶片。站長之前也曾購入過P1 Gen4(搭載GeForce RTX 3070),因此可以趁這次機會比較一下NV30系列獨顯在不同P1世代上的表現。

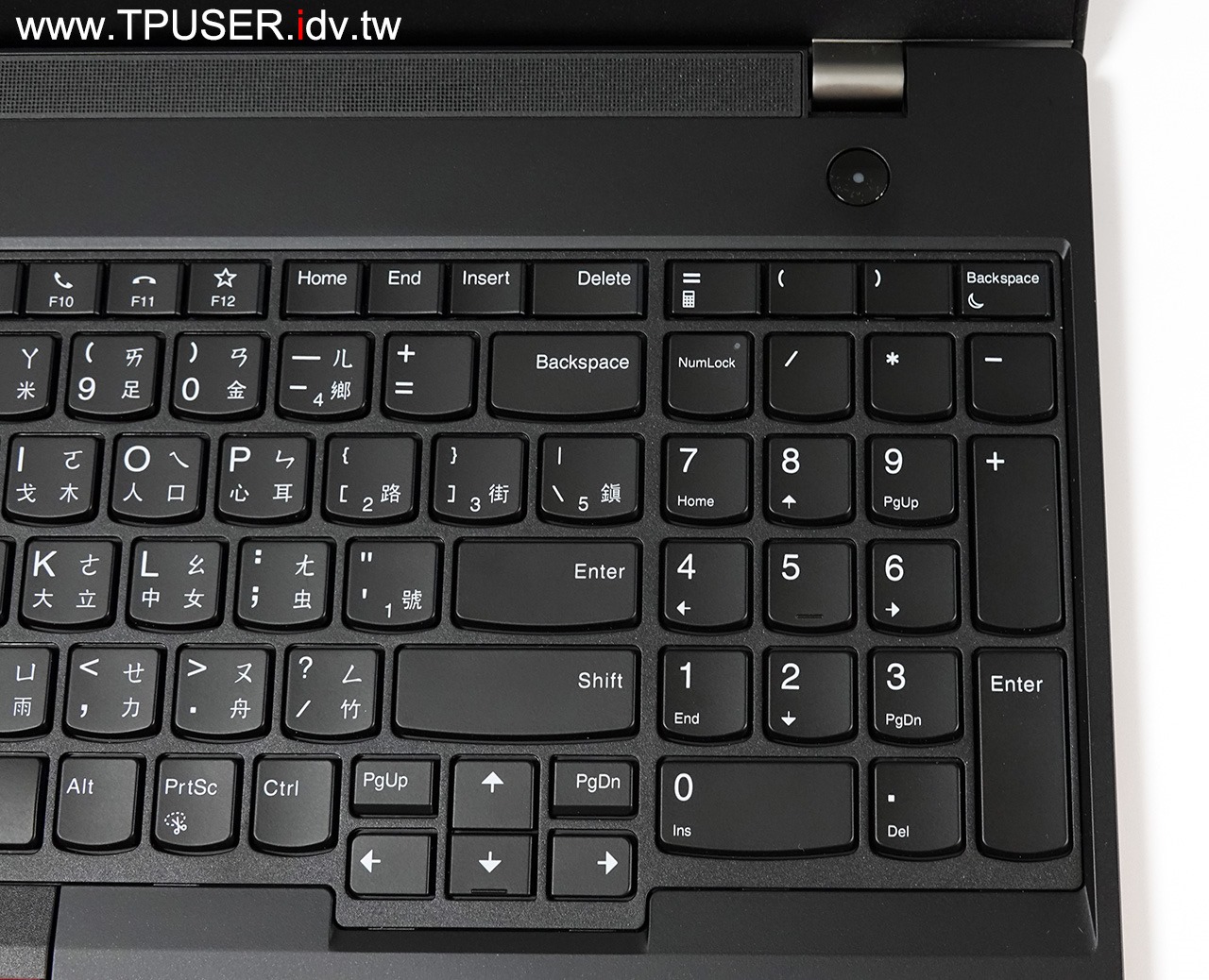

P1 Gen5就跟前一代的P1 Gen4一樣採用了16吋的16:10面板,如下圖所示,P1 Gen5並沒有提供「數字小鍵盤」這也是為何站長在15.6吋、16吋機種都只買P1或X1 Extreme系列的原因,因為站長個人非常不習慣筆電鍵盤加上數字小鍵盤後的排列方式,會經常按錯。桌上型全尺寸鍵盤在字母區與數字區中間會用六個功能鍵與方向鍵區隔開來,但筆電由於空間有限,只能將字母區與數字緊連在一起。當然這只是站長個人的偏好問題。

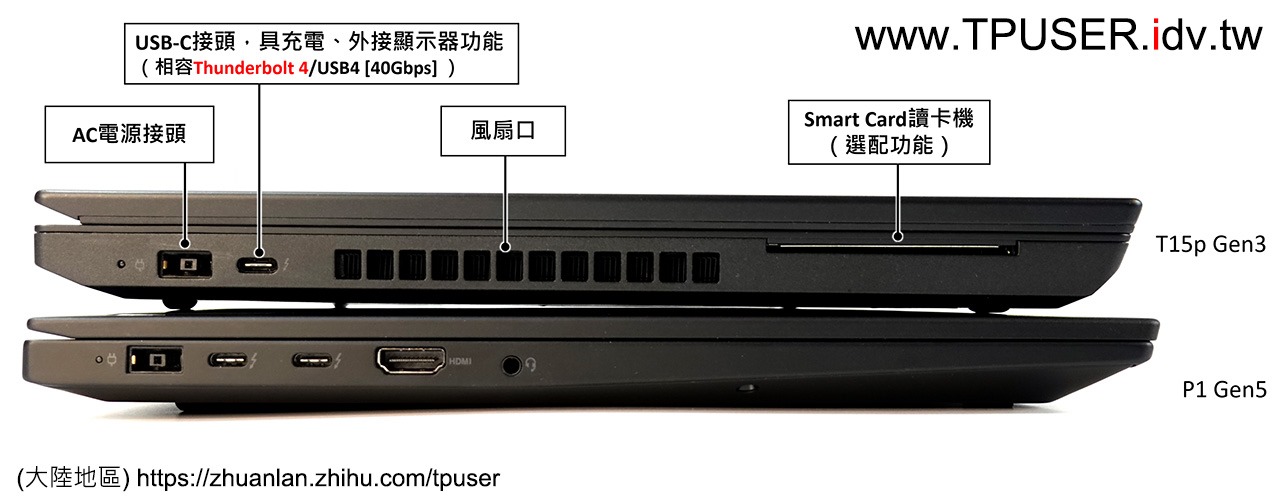

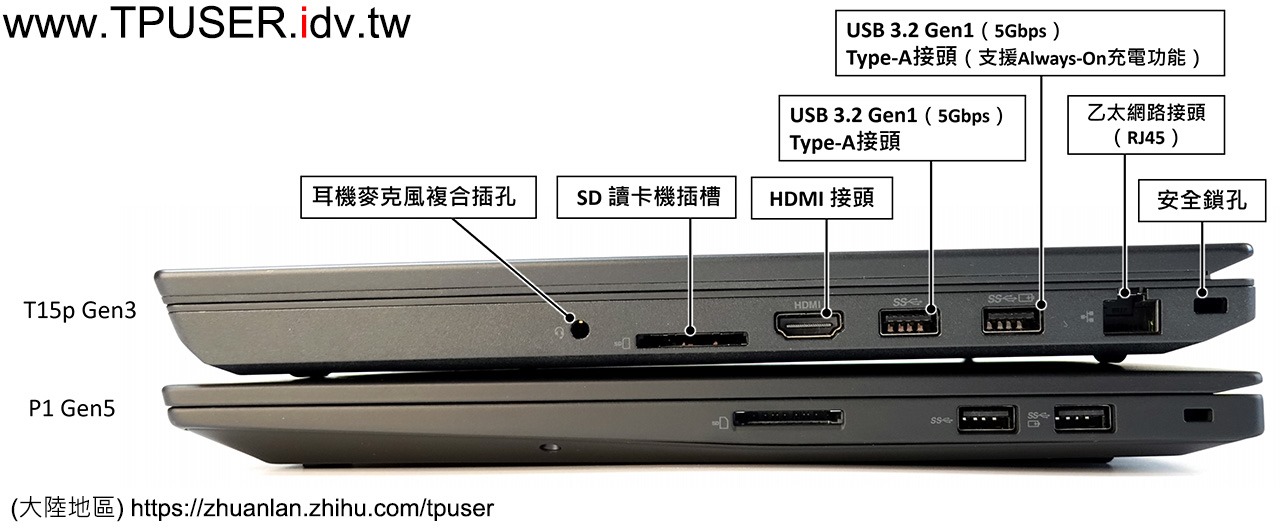

▼P1 Gen5的整體效能剛好介於P16 Gen1與P15v Gen3中間,但P1 Gen5卻擁有輕量化、輕薄化的優勢,更適合外出移動時使用。另一方面,P1 Gen5在連接埠數量上也符合主流需求,以下圖為例,P1 Gen5內建兩個USB-A接頭,以及兩個USB-C(Thunderbolt 4)接頭,還提供HDMI與耳機麥克風複合接頭,此外P1 Gen5也保留了SD卡插槽,並支援最新一代的SD Express 7.0規格。比較可惜的是,P1系列從Gen3開始就取消了Smart Caed插槽,空間要讓給WWAN天線使用,這是因為Gen3之前的P1並無法提供WWAN功能,而原廠在權衡之後確定捨棄Samrt Card功能,以換取WWAN功能的擴充性。

由於P1 Gen5跟X1 Extreme Gen5是姊妹機,所以連接埠功能幾乎一樣,不過X1 Extreme Gen5必須安裝獨顯,而且只有P1 Gen5可提供僅配備內顯(無獨顯)的選項。當P1 Gen5與X1 Extreme Gen5配備NVIDIA獨顯時,主機上的HDMI接頭最高可輸出8K(7680×4320)@60Hz解析度,而兩個USB-C(Thunderbolt 4)則可輸出5120×3200@60Hz解析度。

P1 Gen5的防盜鎖孔也改成Kensington公司的Nano Security Slot規格(6 x 2.5 mm),即使主機厚度也夠使用原本的「K孔」規格 (7 x 3 mm),但考量其他機種基於輕薄化考量,都改用Nano規格,為簡化防盜鎖頭的種類,所以也跟著改吧。

▼下圖是P1 Gen5的主機前方與後方特寫。P1 Gen5採用了後置雙風扇的布局,即使是僅配備內顯的機種,也同樣安裝了兩個風扇。後置風扇的優點是熱風直接朝機體後方排出,當外接滑鼠時,無論是右撇子或左撇子都不用擔心熱風「烤手」的問題。只是P1 Gen5主機後方就沒有再保留空間給其他連接埠使用。

▼或許有網友覺得奇怪,為何站長的獨顯機種不直接買X1 Extreme Gen5就好,獨顯至少也是NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti起跳。這是因為站長實在看不習慣X1 Extreme Gen5的螢幕背蓋上那個碩大的「X1」字樣啊(笑)!改買P1 Gen5的話,背蓋就只會有簡潔的「ThinkPad」Logo,跟一個不顯眼的Lenovo Logo。此外,站長的獨顯機種搭載了4K解析度面板,因此背蓋材質也一併提升為碳纖維織紋的塗裝,與一般深黑色塗裝相比時,具備更佳的抗汙、抗指紋能力,無論是X1 Cabon、X1 Nano乃至P1,如果螢幕解析度有到達要求,不妨選擇碳纖維織紋塗裝。

▼下圖是P1 Gen5的底部特寫,雖然左下角有印上「Carbon Fiber + Magnesium」,可能會跟X1 Carbon Gen10一樣,讓人誤以為除了螢幕背蓋是用碳纖維材質之外,底殼使用鎂鋁合金,但其實是筆電的鍵盤那一面(C cover)機身框架才使用鎂鋁合金。P1 Gen5的底殼材質是鋁合金,站長去比對P1 Gen4的標示就比較清楚,是寫著「Carbon Fiber + Magnesium Chassis」。

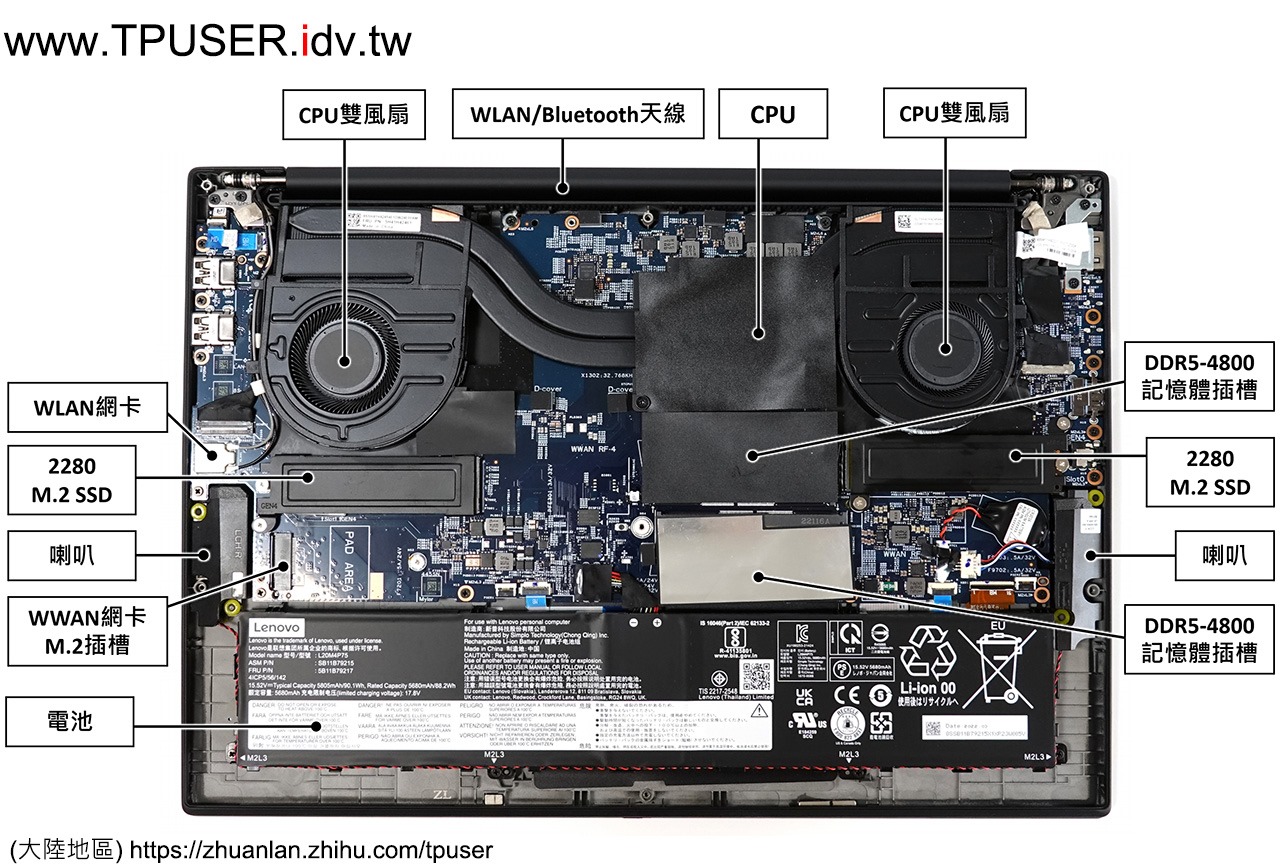

▼由於P1 Gen5、Gen4的散熱機制有三種型態,站長就透過實機照片來說明。下圖是P1 Gen5的「純內顯」版本,也就是沒有裝備獨顯晶片。站長購入這台P1 Gen5的用意是測試電池續航力,看能否在只有內顯的狀況下,電池續航力能夠更長一些。

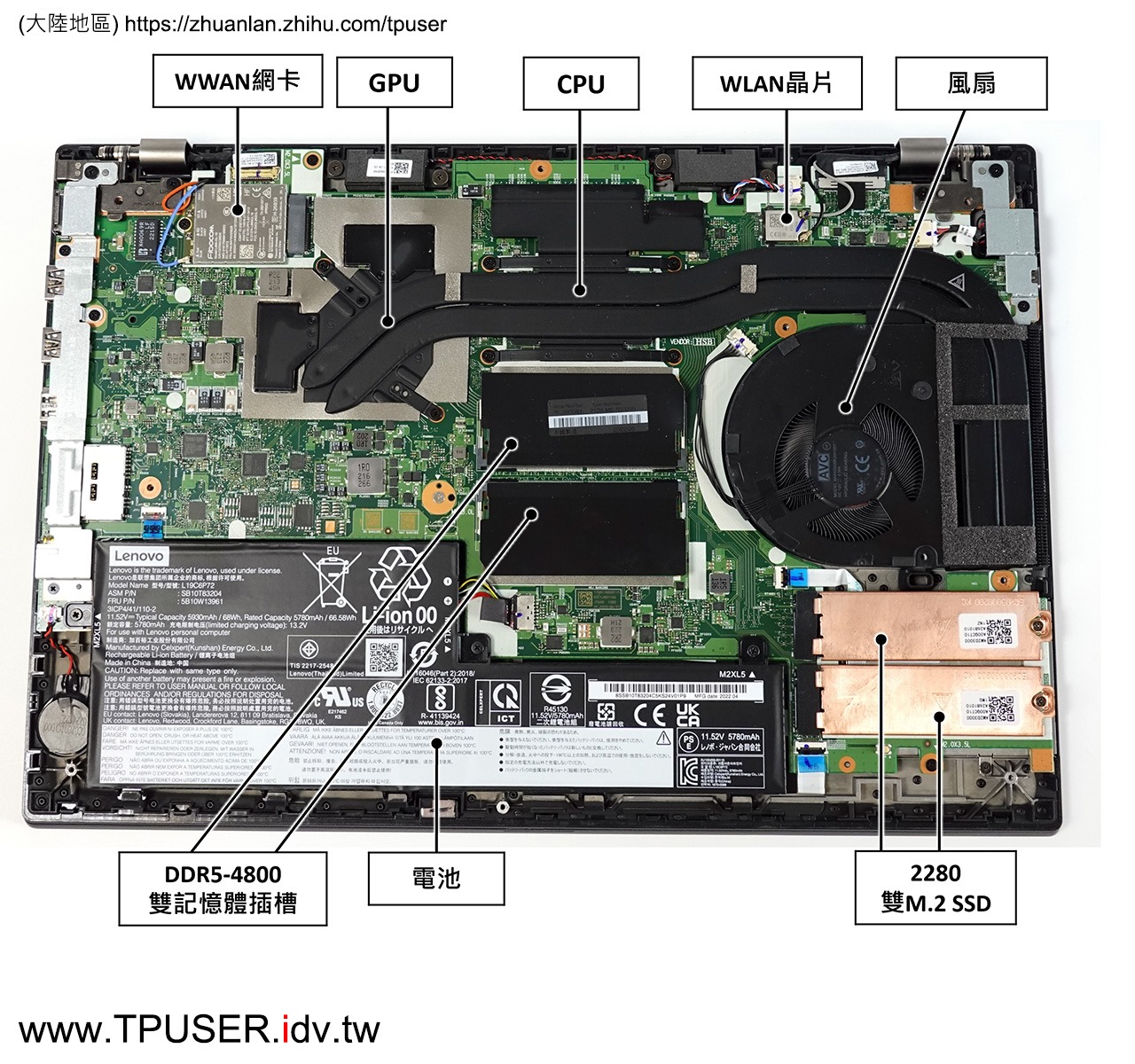

站長已經將P1 Gen5內部的主要零件標示出來。基本上所有的P1 Gen5、Gen4都有兩個記憶體插槽(SO-DIMM),但M.2 SSD插槽就不一定都是兩個。如果選NVIDIA RTX A3000(含)以上獨顯晶片,由於加裝了黑色的銅製散熱片,會占據到第二支SSD的空間,因此只提供一個M.2 SSD插槽。

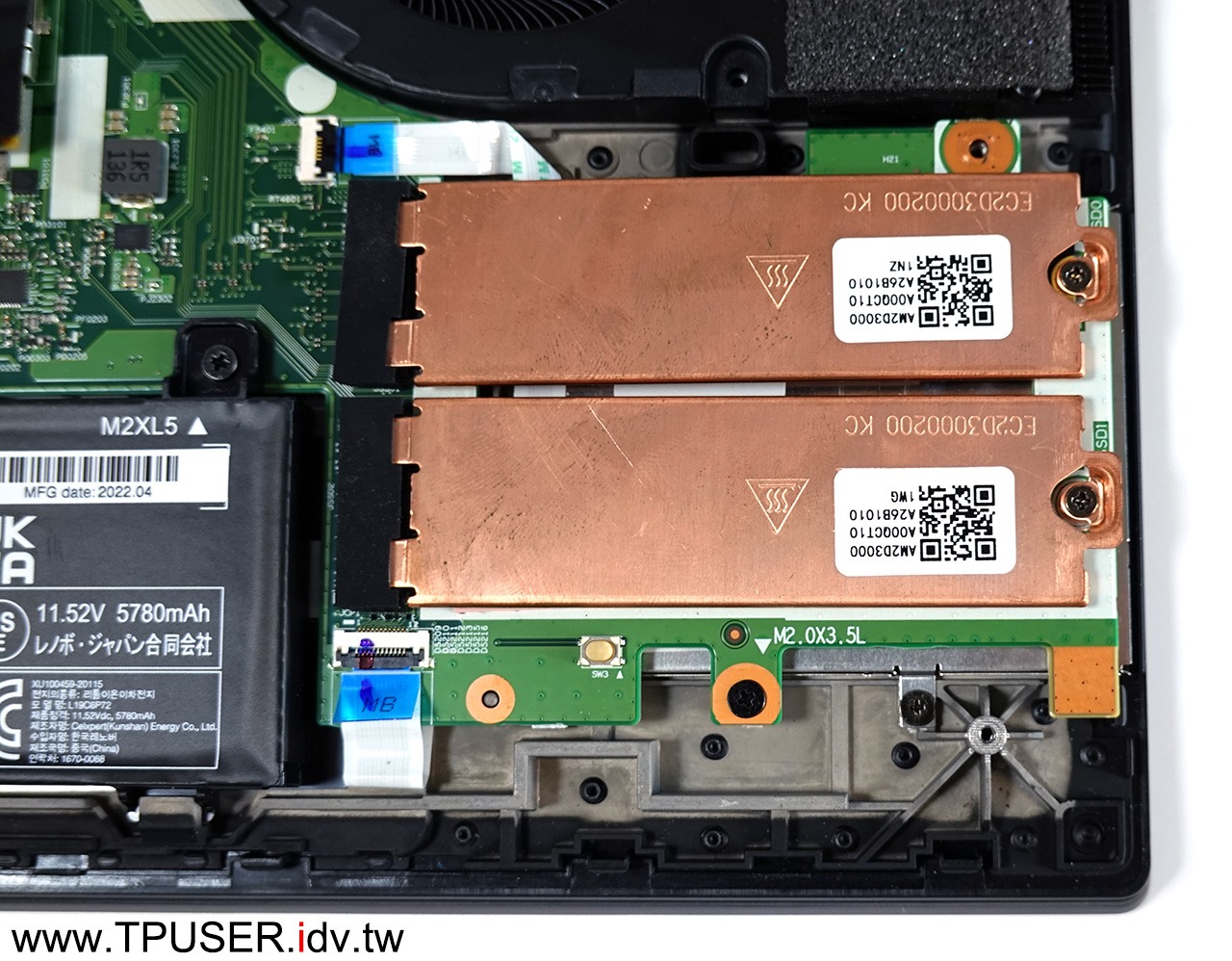

下圖中的P1 Gen5站長在購入時,選擇了安裝兩條M.2 SSD,因此原廠在出廠時均已安裝上黑色的散熱片。其中一條M.2 SSD容量甚至還是4TB的,因為站長非常好奇,P1 Gen5為何能支援4TB容量的SSD。這是因為目前2280尺寸的M.2 SSD,如果採用TLC顆粒並提供到4TB時,電路板背面需要焊上NAND Falsh顆粒,也就是所謂的雙面顆粒版SSD。但ThinkPad絕大多機種的M.2 SSD插槽只能安裝「單面顆粒版」SSD,導致目前最大容量僅能支援到2TB。

結果出廠搭配的鎧俠(KIOXIA)製的4TB SSD果然是雙層顆粒,好在P1 Gen5的M.2 SSD插槽高度也比較高,所以能夠安裝4TB的SSD。

原本P1系列的雙風扇設計,其中一個是用來對付GPU的,即使改成純內顯規格,還是有保留雙風扇設計,這也讓站長在實際使用這台P1 Gen5內顯機時,覺得機體溫度與風扇噪音表現都優於獨顯機種。

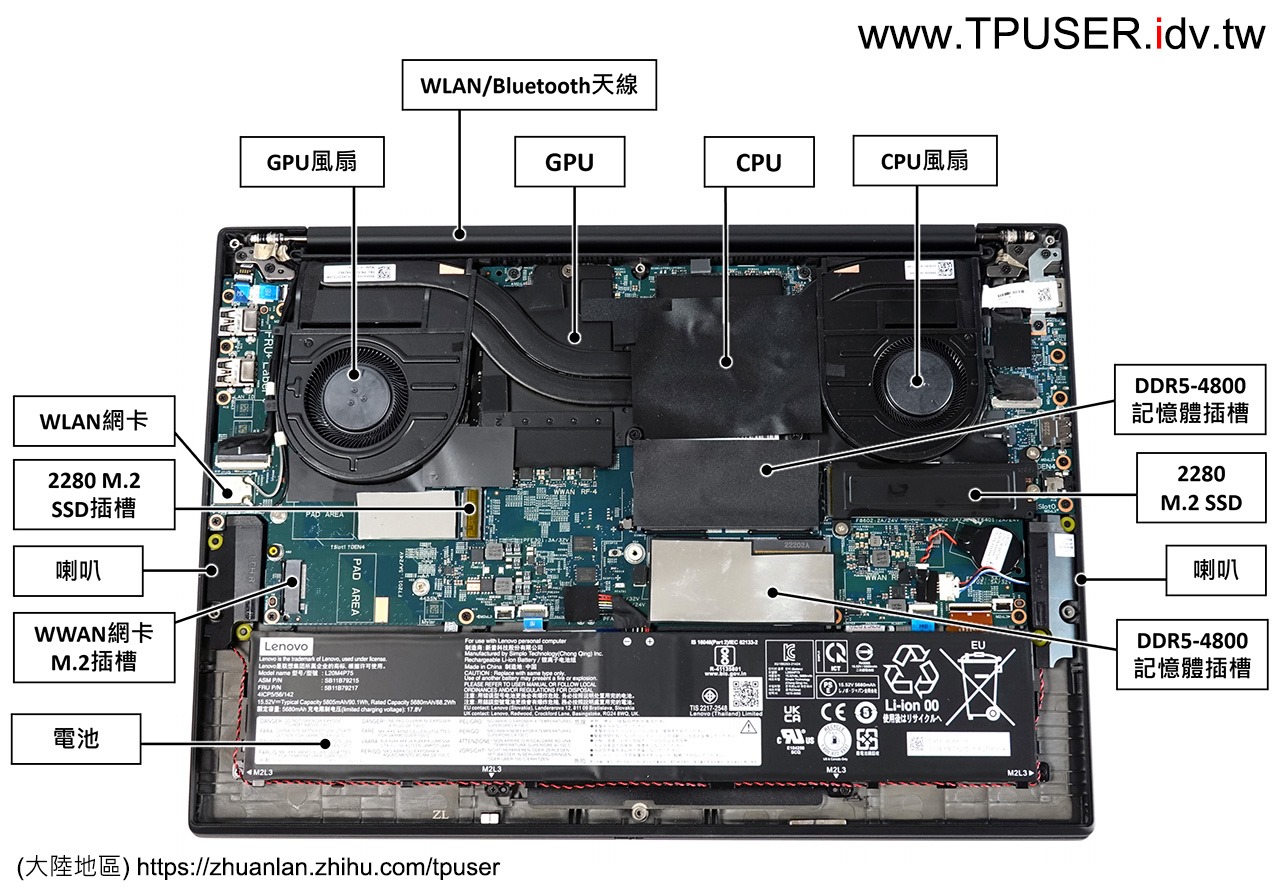

▼下圖是P1 Gen5的第二種散熱型態,主要變化是加入獨顯晶片的散熱處理。也就是在原本的雙熱導管、雙風扇下,針對焊上獨顯晶片的位置,特別加裝了一塊散熱片。由於第二散熱型態主要用來對付TGP(Total Graphics Power)在35W以內的獨顯,因此可搭配的獨顯型號有:

- NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU (4GB GDDR6)

- NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU (8GB GDDR6)

對應到X1 Extreme Gen5則是NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (4GB GDDR6)

第二散熱型態也保留了最大的功能擴充性,例如提供第二個2280 M.2 SSD插槽,以及WWAN M.2插槽。站長在購入這兩台P1 Gen5時,台灣的CTO客訂功能還沒有開放加購5G WWAN選項,但撰寫此文時已經開放了。

只是站長購入這台獨顯版的P1 Gen5時,只訂購了一支SSD,因此出廠時雖然有提供第二支SSD插槽,但沒有提供黑色的銅製散熱片,所以將來即使自行加裝了第二支SSD,也缺乏散熱片,這點是比較可惜之處。

至於今年的P1 Gen6照原廠網站的規格表,搭載了

NVIDIA RTX 2000 Ada(8GB GDDR6)獨顯時,仍可保留兩個SSD插槽的擴充能力。但如果安裝同樣核心(AD107)的NVIDIA GeForce RTX 4060(8GB GDDR6)時,就只能提供一個SSD插槽,代表使用第三種散熱型態,因為GeForce RTX 4060的TGP效能釋放設定在80W,反觀RTX 2000 Ada仍只有35W。P1 Gen6的第二種散熱型態也支援更低階的NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU(6GB GDDR6)獨顯。

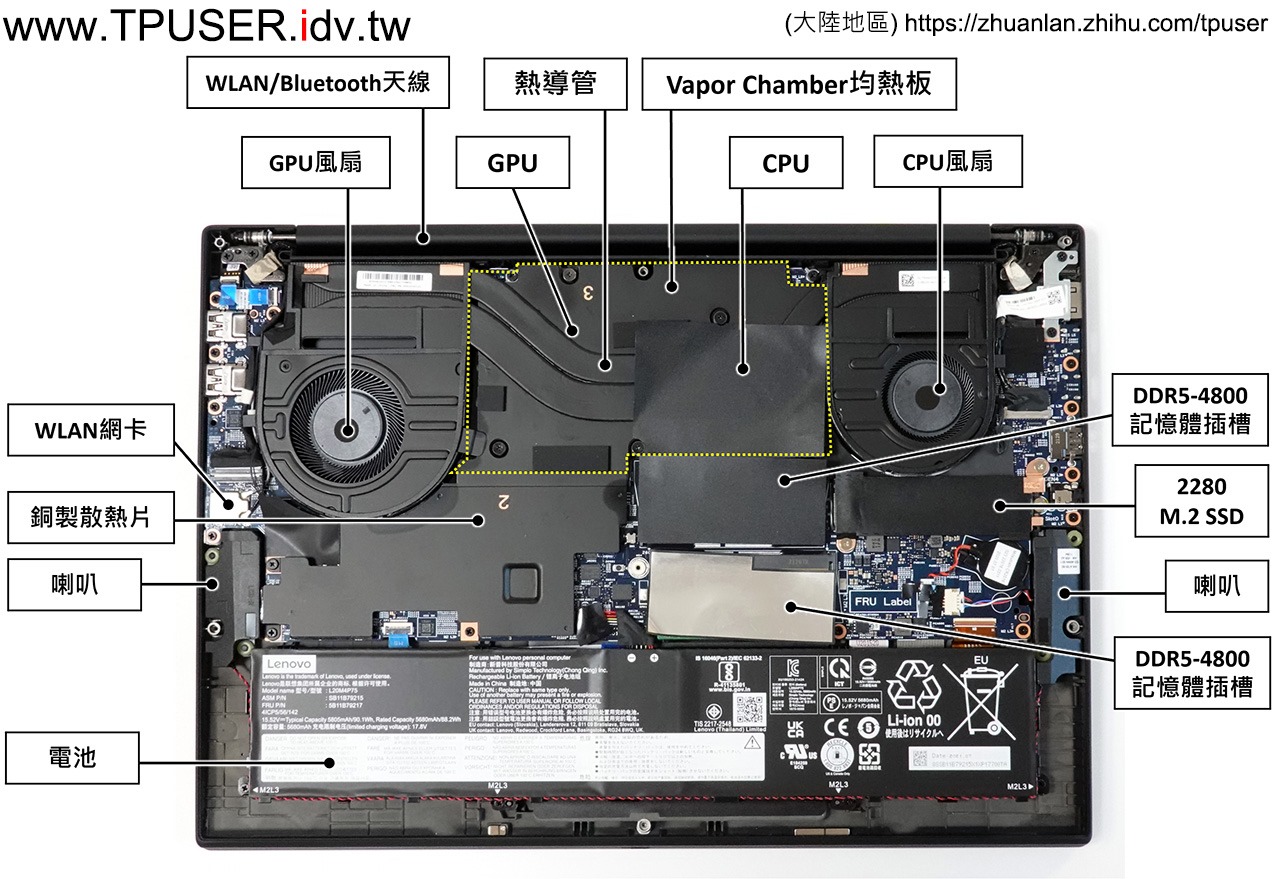

▼下圖是P1 Gen4的第三種散熱型態,主機板幾乎都被黑色元件覆蓋大半。第三種散熱型態不僅加裝了大面積的銅製散熱片,並延伸到了原本第二支SSD插槽與WWAN插槽的位置,甚至還導入了「均熱板(Vapor Chamber)」設計。當安裝了TGP在80W以上規格的獨顯,P1 Gen4、5、6就會採用第三種散熱型態,以P1 Gen5 / X1 Extreme Gen5為例,包含下列獨顯:

- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU(4GB GDDR6)

- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU(8GB GDDR6)

- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU(16GB GDDR6)

- NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU(12GB GDDR6 ECC)

- NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU(16GB GDDR6 ECC)

- NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU(16GB GDDR6 ECC)

如果是P1 Gen6,採用第三散熱型態的獨顯型號已經公布了:

- NVIDIA GeForce RTX 4060(8GB GDDR6)

- NVIDIA GeForce RTX 4080(12GB GDDR6)

- NVIDIA GeForce RTX 4090(16GB GDDR6)

- NVIDIA RTX 3500 Ada(12GB GDDR6 ECC)

- NVIDIA RTX 4000 Ada(12GB GDDR6 ECC)

- NVIDIA RTX 5000 Ada(16GB GDDR6 ECC)

順帶一提,今年已經不會推出所謂的「X1 Extreme Gen6」,如果需要GeForce獨顯的網友,直接購買P1 Gen6即可,只是原廠不知何故,並未提供NVIDIA GeForce RTX 4070,或是同核心(AD106)的NVIDIA RTX 3000 Ada選項,反倒是採用了NVIDIA RTX 3500 Ada(CUDA數量為5120),雖然不及RTX 4000 Ada與RTX 4080的7424個CUDA核心數,但仍高於RTX 3000 Ada與RTX 4070的4608個CUDA核心數。

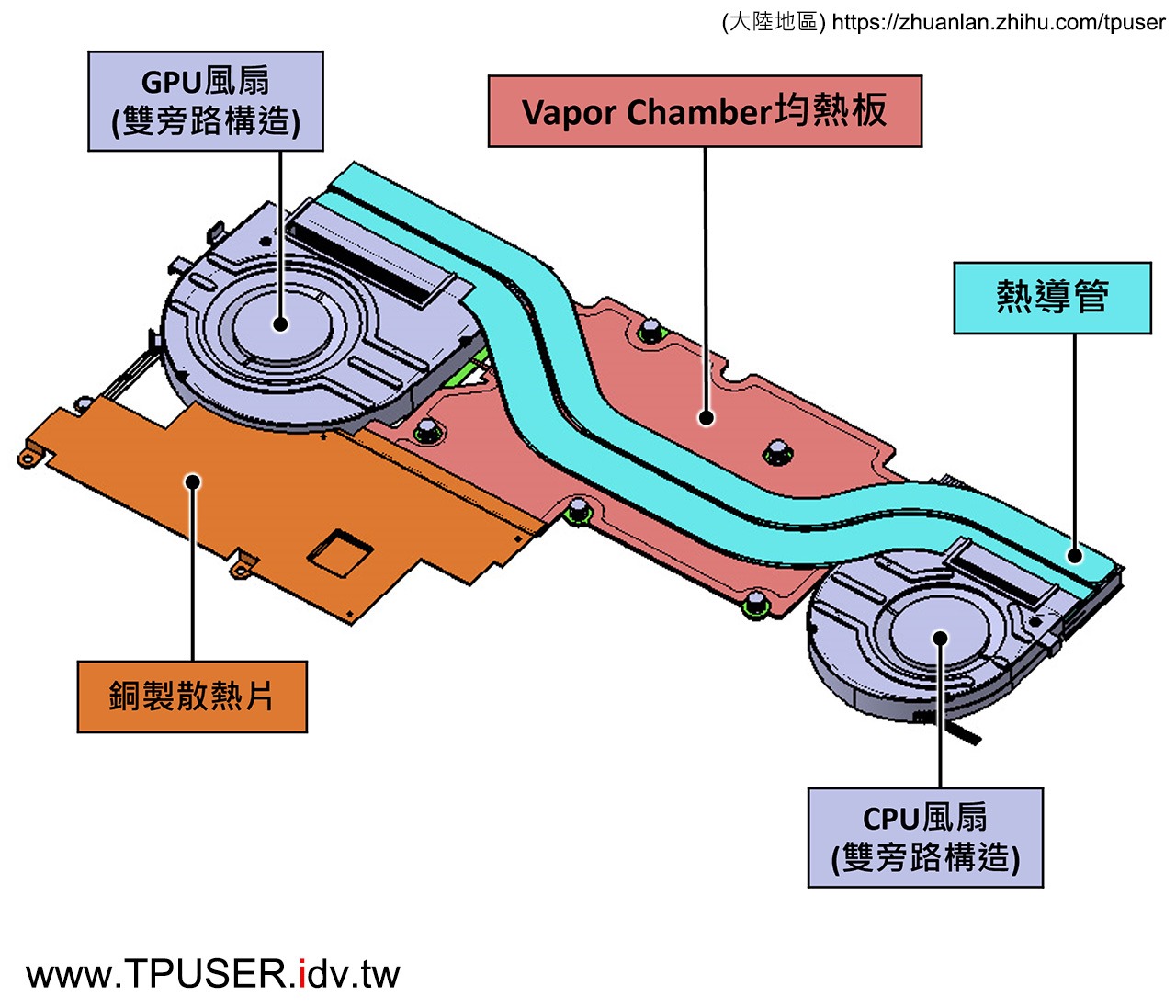

▼Yamato Lab在設計P1 Gen4

時,為了能夠承受住更高的處理器與獨顯晶片功耗需求,將散熱機制進行了重新設計,包含了四大面向:

- 雙風扇的大型化設計

- 熱導管結合均熱板的「Hybrid Cooling Technology」導入

- 鍵盤進氣設計

- 風扇加入「Dual Bypass」構造

首先是雙風扇的大型化設計,P1 Gen4的風扇體積比起前一代大了約30%,畢竟機體仍維持與前一代差不多的大小,但高速CPU/GPU帶來的發熱量卻增加許多,因此加大風扇體積以提高排熱效率。但另一方面也會壓縮主機板空間,因此Yamato Lab透過增加主機板的層數來解決。

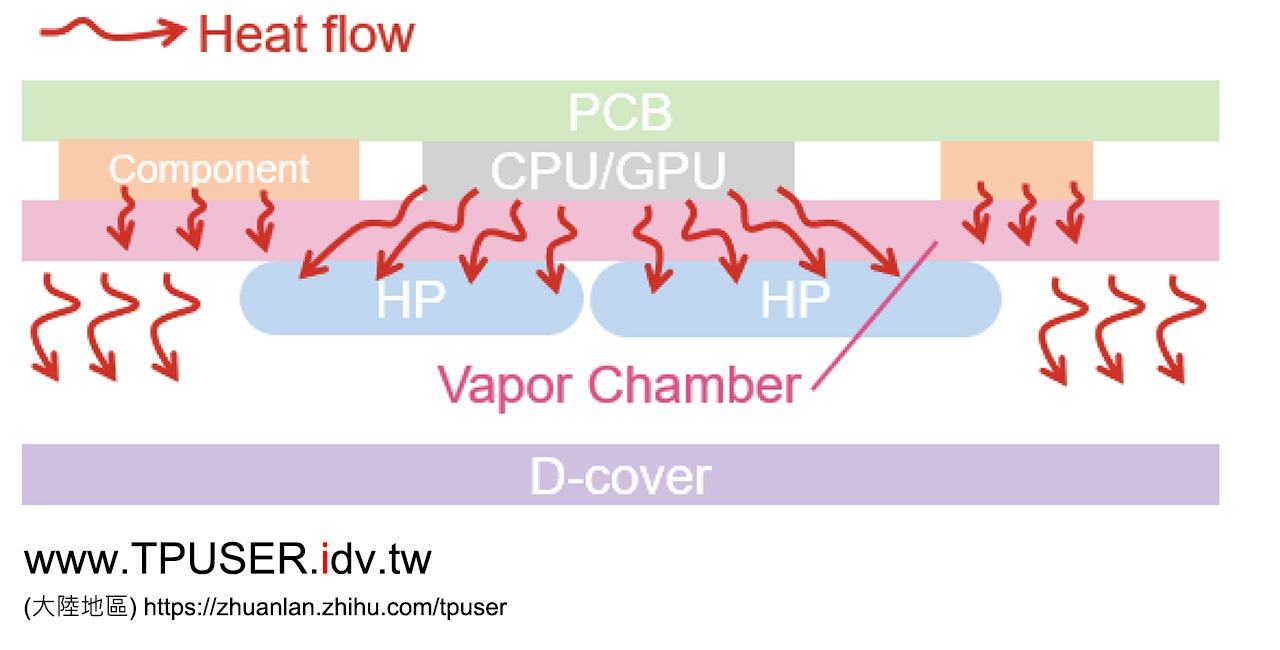

下圖則是從P1 Gen4開始,針對TCP 80W以上獨顯晶片所採用「Hybrid Cooling Technology」,意指使用了均熱板(Vapor Chamber)與兩條熱導管(Heat pipe),還加上了大面積的銅製散熱片。

▼ThinkPad並非第一次採用均熱板(Vapor Chamber),早在2004年推出「G40」時,為了能夠壓得住「桌上型Pentium 4」處理器的熱量,首次動用了均熱板。至於為何一台筆記型電腦,會裝入耗電怪物的「桌上型Pentium 4」處理器,那又是另一段古老的故事了。時至今日,均熱板已經不再用於「5公分厚」的重型筆電上,反而是P1 Gen4這一系列僅1.8公分厚的薄型移動工作站上。

下圖是均熱板搭配熱導管(圖中標示HP字樣)的運作示意圖。均熱板的特性是在平面上提供優異的熱擴散機制,將均熱板覆蓋在處理器、獨顯晶片等電子元件上面時,可以抑制特定區域的熱量超過容許值的「熱點」發生。同時搭配熱導管(具備點對點之間快速傳輸熱量的出色表現)將廢熱迅速送至散熱片,並透過風扇儘速排出機器外。

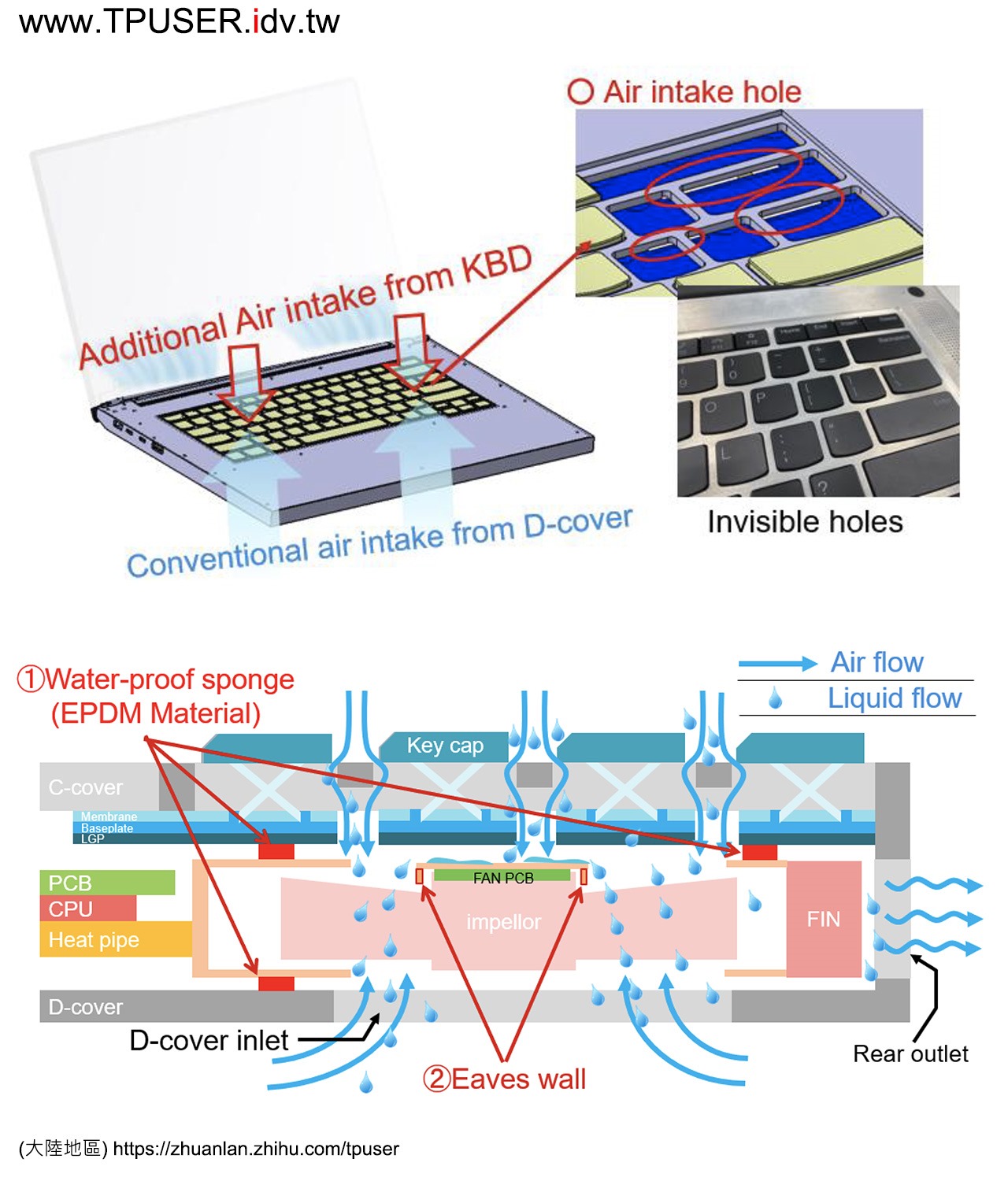

▼第三項散熱設計則是「鍵盤進氣」功能。傳統上會從底殼引入外界的冷空氣,進而幫助降低機體內部溫度,Yamoto Lab這次則嘗試從「鍵盤」上方引入冷空氣。這是因為ThinkPad的鍵盤原本為了「防潑水」設計,而在按鍵下方開了一些孔(使用者很難從外觀上察覺),用來將不慎潑到鍵盤上的液體,儘速透過底殼的進氣口排出(早期機種還需要特別在底殼安放專用的排水孔)。Yamato Lab首次在P1 Gen4上將原本鍵盤上的排水孔,同時拿來擔任「進氣孔」,從下方的構造圖中便能看出「排水&進氣」的運作方式。為避免液體在機體內部到處噴濺,Yamato Lab還使用防水海綿進行防護,甚至散熱風扇電路板有可能碰水處,也設計了一個防水屋簷。「鍵盤進氣」功能最大的貢獻就是增加進氣量後,可以降低風扇轉速,同時保持與上一代機種相同的噪音水準,也降低了鍵盤的表面溫度。

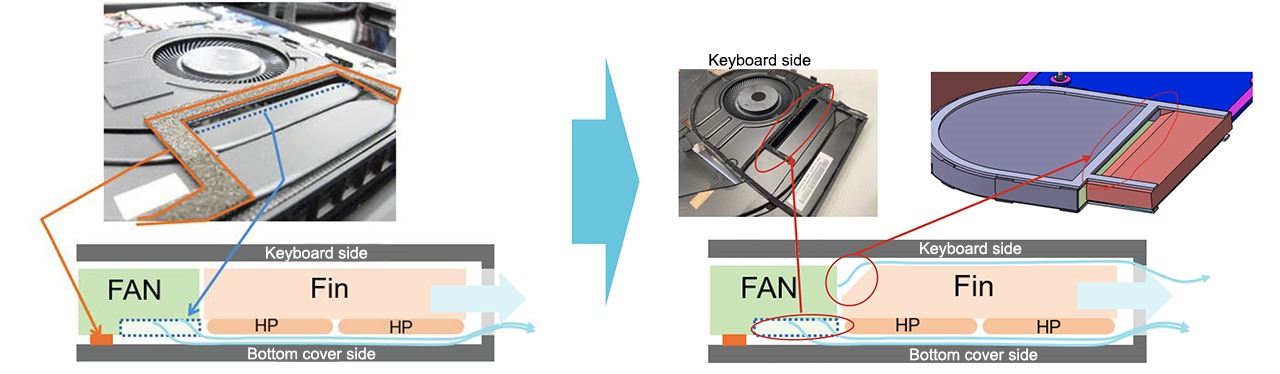

▼第四項新的散熱設計原廠稱為「Dual Bypass Structure」雙旁路結構。如下圖所示,加入了雙旁路結構的機體,會多增加一道從散熱片上方(鍵盤下方)通過的風扇氣流,不僅可抑制特定區域高溫熱點的產生,同時也可降低鍵盤上方溫度,進而提高使用舒適度。

除了上述四項新的硬體散熱設計外,Yamato Lab在軟體層面也下了不少工夫。例如P1 Gen4開始便支援「闔上螢幕效能不打折」的「Lid Close Mode」。通常筆記型電腦的螢幕闔上時,即使開啟電源並接上變壓器,主機效能都會打些折扣,這是因為機體溫度會提高,導致系統自動降速。

P1 Gen4的使用者在「控制台 / 電源選項 / 選擇蓋上螢幕時的行為」選了「不進行動作」,並闔上螢幕後,P1 Gen4其實會進入「Lid Close Mode」,此時原本部分的風扇噪音會被背蓋闔上後所遮擋住,因此系統便增加風扇轉數,以維持住效能不至於下降,同時也維持與原本螢幕打開時相同等級的風扇音量。

P1 Gen4在調整散熱風扇轉數時,其實不是直接讀取處理器上面感測器的數值,因為處理器與主機內部通常有一定的溫差,如果直接採用處理器溫度數據,往往會導致風扇狂轉,這等於是平添風扇噪音,且增加耗電量。P1 Gen4其實是根據主機板上的感測器來調節處理器風扇轉速,降低不必要的升速動作。Yamato Lab也根據300種使用者操作場景,驗證如何調節風扇的轉速,例如在系統負擔不大的狀況下,將風扇轉速調整至一般人聽不到的聲音範圍內(即使有聲音,但人耳聽不出來)。

▼從P1 Gen4開始,一直到今年剛發表的P1 Gen6,剛好對應了不同規格的記憶體,條列如下:

- P1 Gen4:DDR4-3200,最大可安裝兩條32GB記憶體SO-SIMM,合計64GB。如果裝配的是Xeon處理器,可安裝DDR4-3200 ECC記憶體。

- P1 Gen5:DDR5-4800,最大可安裝兩條32GB記憶體SO-DIMM,合計64GB。因為這代沒有提供Xeon處理器,所以沒提供DDR5-4800 ECC記憶體。

- P1 Gen6:DDR5-5600,最大可安裝兩條48GB,記憶體SO-DIMM,合計96GB。因為這代沒有提供Xeon處理器或處理器不支援ECC,所以沒提供DDR5-5600 ECC記憶體。

站長撰寫本文時,適逢記憶體價格大崩盤,以單條32GB的DDR5-4800為例,竟然大廠Kingston出的品牌筆電專用記憶體模組,每條3000元新台幣不到,站長就順勢買了兩條,用來安裝在近日重新訂購的P1 Gen5內顯專用機上面。因為Lenovo-tw官網上升級成兩條32GB的費用高達新台幣1.89萬元,站長還是發揮一下P1 Gen5可自行擴充記憶體的特性好了(笑)。

雖然現在的筆電很少有提供記憶體擴充插槽,但以ThinkPad為例,至少P/T/L-Series若干機種還是能自行換裝記憶體的。那要買哪個牌子的?站長建議可到各記憶體模組廠的官網上,看是否有針對各家筆電廠商,提供各機種的推薦料號,例如:

- 金士頓(Kingston):https://www.kingston.com/tw/memory

- Crucial(美光Micron的全球消費者品牌):https://www.crucial.tw/upgrades

- 創見資訊(Transcend):https://tw.transcend-info.com/support/compatibility

再根據記憶體大廠官網列出的型號,去零售通路購買。

▼如果希望擁有完整的雙M.2 2280 SSD擴充性,加上雙SO-DIMM記憶體擴充性,但預算較難負擔得起P1或P16的網友,或許可以考慮2022年款的P15v Gen3或雙胞胎的T15p Gen3,兩台外型都相同,差別在於P系列會採用工程用獨顯。站長則是自費購入了T15p Gen3進行實機測試。如果是2023年款,原廠則是推出了全新的P16v Gen1,來取代掉P15v Gen3與T15p Gen3。

下圖是T15p Gen3的特寫,會發現鍵盤跟P16一樣, 都有提供數字小鍵盤。至於P1系列則是一直都沒有提供數字小鍵盤。前面有提過,T15p Gen3與P15v Gen3都仍使用16:9比例面板,要到今年推出的後繼機:P16v Gen1才會重新設計外觀,並改用16:10面板。

或許是產品定位的關係,T15p Gen3/P15v Gen3機身材質主要是PC-ABS塑膠,站長第一次拿到時還愣了一下,心想怎麼塑膠感這麼重,但唸歸唸,站長在後續使用T15p Gen3時,倒也習慣這種粗獷的設計,例如比較不用擔心留下指紋,拿張拭鏡紙擦拭即可。

站長沒有購買P15v Gen3的主要原因是,原本就只是想測試NVIDIA GeForce RTX 3050的效能,而且P15v Gen3因為採用了工程獨顯,所以價格又比類似規格的T15p Gen3高出一些。但2023年起,已不會再推出所謂的「T16p Gen1」了,原廠收斂為P16v Gen1一款機種。

▼下圖是T15p Gen3的左側特寫。T15p Gen3是少數採用左側排風的機種,但僅配備單風扇,而非現在繪圖工作站或電競筆電常用的雙出風口設計(配合雙風扇的緣故),這也限制住T15p Gen3的GPU功耗發揮,要等到後繼的P16v Gen1才會改用雙風扇,且排風口位置改為機身後方。

不知何故,原廠只讓T15p Gen3配備「一個」Thunderbolt 4/USB4的USB-C接頭,由於T15p Gen3使用傳統的方形電源接頭,如果要外接底座時,為了發揮最大效能,請認明「ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Dock」,這款Cable Dock會使用特殊的分岔連接線,同時連接方形電源接頭,以及TB4/USB-C接頭。

站長購入的T15p Gen3因配備了NVIDIA GeForce RTX 3050獨顯,因此出廠附了170W的電壓器。

從下圖中看比較出,T15p Gen3的螢幕厚度明顯大於P1 Gen5,但也才有足夠的空間,讓T15p Gen3的WALN與選配的WWAN天線可以放置在螢幕頂端,而不是藏在螢幕底部的轉軸或是置腕區兩側。另一方面,T15p Gen3也受惠於主機厚度夠,因此可以選購Smart Card讀卡機。

▼下圖是T15p Gen3的右側特寫,許多連接埠都放到右側來。T15p Gen3仍提供RJ45網路接頭,可惜今年的P16v Gen1會取消RJ45接頭。其實不只P16v,連重型的P16移動工作站竟然也取消了RJ45接頭,顯然不是機身厚度的考量。但另一方面,ThinkPad各款Dock也都不支援2.5Gbps或更高速的乙太網路速度,為何很多人都迷信WLAN可以完全取代LAN呢 ?在定點場合沒有移動的需求時,實體網路線無論是傳輸穩定性或是訊號延遲表現,仍比無線網路要優異許多呀。

T15p Gen3也保留了SD讀卡機插槽,這點真的是讓站長頗感欣慰的,而且P16v Gen1還會繼續提供,甚至提升到SD Express 7.0規格。

▼T15p Gen3這套模具從第一代機種(Gen1)用到第三代真的是非常夠本了,甚至連鍵盤都沒換成「CS22版」的鍵盤設計,例如鍵盤最下面一列的鍵帽下緣從弧形造型改成平底的。但作為最後一代的16:9比例15.6吋機種,站長當初入手時除了驗證效能之外,主機本身能提供的規格也確實不錯,例如站長挑選了4K霧面螢幕,而且還支援Dolby Vision規格!在飯店用T15p Gen3觀看Netflix時,看到影片標示著「Dolby Vision」時,著實有點小感動。

站長在實際使用一陣子T15p Gen3之後,也還是非常不習慣數字小鍵盤,在打字時經常抓不住距離感而按到數字鍵去了,當然這是站長個人的問題,其實很多人在採購15.6吋筆電時,甚至會要求一定要有數字小鍵盤呢。所以ThinkPad願意推出P1系列此類沒有數字小鍵盤的大尺寸螢幕機種,對站長而言,真的是一大救贖啊(笑)。

▼如果要打開T15p Gen3的底殼,建議準備開箱工具會更為方便,或是用廢棄的信用卡來撬開也是權宜之計,站長覺得比起T490之前那幾代的主機都算容易開啟了。T15p Gen3底殼仍保有鍵盤排水孔設計,可惜沒有特別標上圖示。

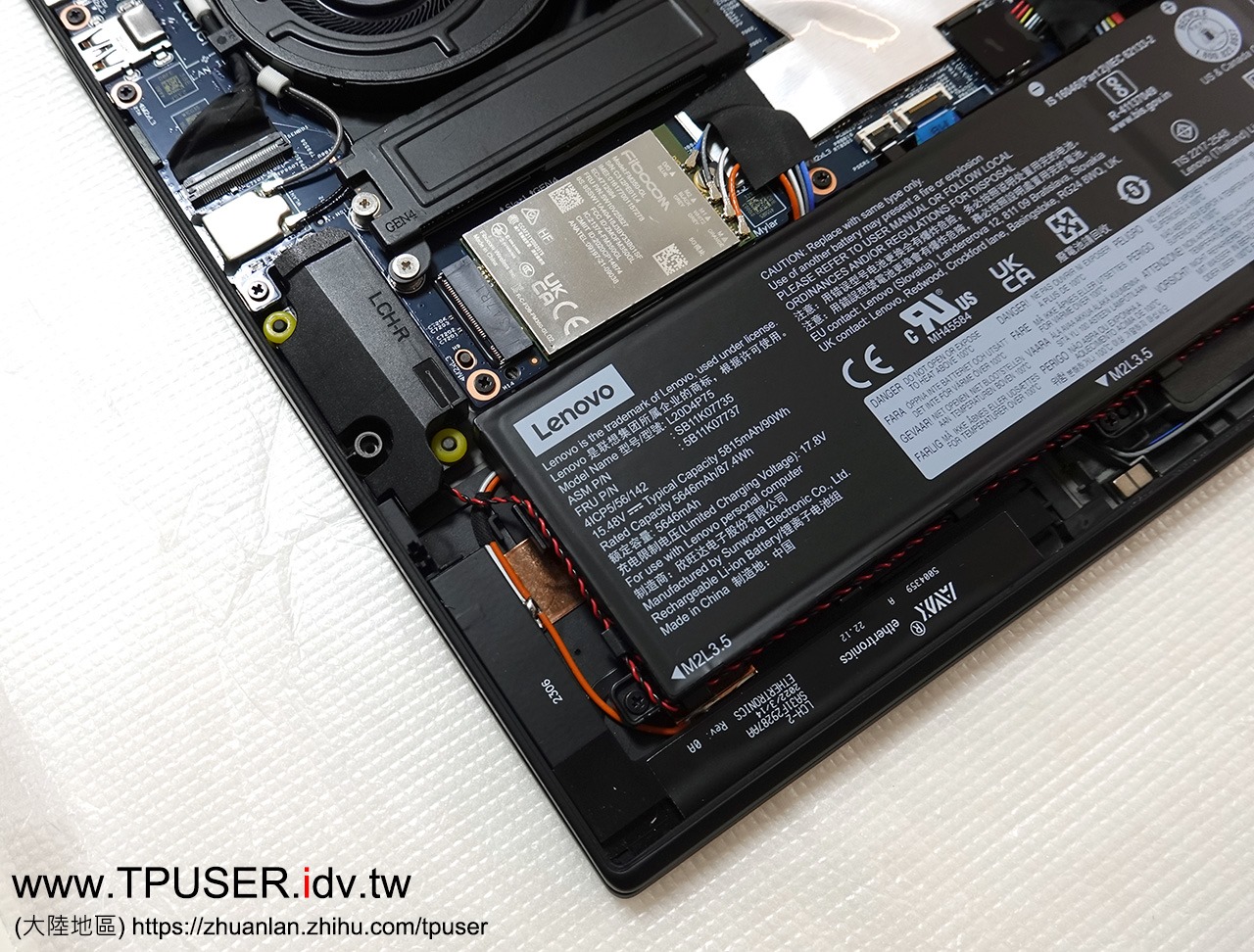

▼打開底殼後就能看到內部的主要元件,站長已經標示出幾項重要的元件。T15p Gen3的處理器與獨顯晶片僅依賴兩根熱導管,以及一個大型風扇處理散熱,或許因此限制了獨顯的功耗表現,不然T15p Gen3機身厚度比P1 Gen5更厚,但T15p Gen3裝配GeForce RTX 3050,或是P15v Gen3裝上RTX A2000時,TGP功耗設定都只有35W,跟P1 Gen5安裝RTX A2000時相同。

後繼機P16v Gen1總算有發揮機身厚度的優勢,P16v裝上RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU獨顯時,TGP拉高到45W,但採用同一顆獨顯的P1 Gen6卻仍維持35W的TGP。當然P16v Gen1也採用了雙風扇設計是TGP能拉高的原因之一。

正如同站長之前提過,為了不讓P15v/T15p系列「以下犯上」,因此原廠限制了GPU的等級。即使是P1 Gen5要搭載比更高一階的RTX A3000,或X1 Extreme Gen5想配備RTX 3060,都得用上第三型態的散熱機制,也就是加裝均熱板,以及大面積的銅質散熱片。而P15v Gen3/T15p Gen3的散熱機制是無法應付80W TGP的高速獨顯的。即使是後繼機P16v Gen1改採雙風扇、三條熱導管設計,最高階仍只能採用RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU,不會讓P16v Gen1裝上GeForce RTX 4060 Laptop GPU或

RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU。

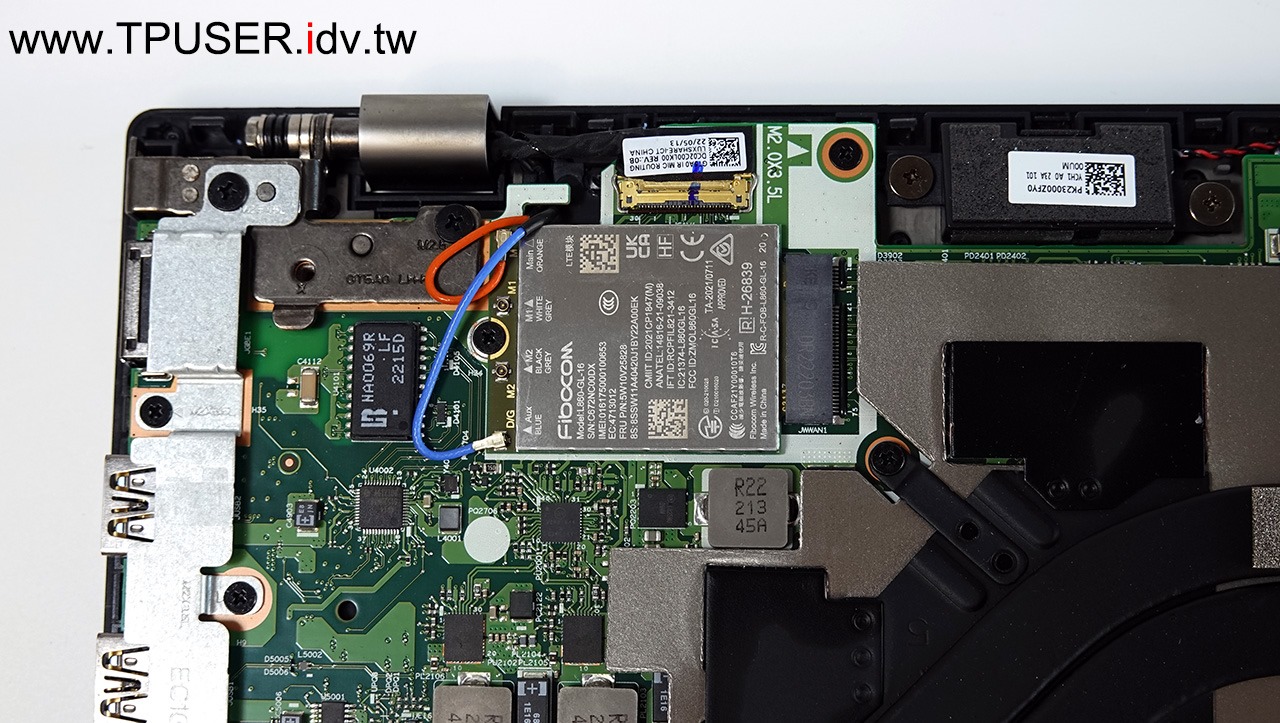

▼站長在組件T15p Gen3時,也同時安裝了「Fibocom L860-GL-16」這張號稱支援「4G LTE CAT16, MIMO 4×4」的WWAN網卡,收到實機後才發現網卡本身的確有提供4個天線接頭,但非常可惜地,T15p Gen3主機本身只支援兩條WWAN天線,等於無法完整發揮MIMO 4×4的威力。從上面一張的內部零件全覽照片,不難發現通常最常用來安裝WWAN天線的置腕區前側下方,已無足夠空間能塞入第三、第四根天線。這點遺憾會在後繼機P16v Gen1得到補償,P16v Gen1可安裝多達四根WWAN天線(主、副天線位於置腕區前側下方,第三、四輔助天線位於螢幕頂端),因此可以發揮Fibocom L860-GL-16網卡的實力,但仍無法支援5G WWAN網卡。

▼站長購入的T15p Gen3雖然只預載一條M.2 SSD,但出廠時仍提供兩個M.2 SSD散熱片,這點真的不錯。倒是要留意的是T15p Gen3 / P15v Gen3的SSD插槽規格,只能支援「單層顆粒」的SSD,因為M.2插槽高度的限制。市售的4TB SSD幾乎都是雙層顆粒設計,會無法安裝進去。反觀P1 Gen5就沒有這類問題。看來又是一個產品定位衍生的硬體規個限制,因為P1 Gen5官網上可提供單條4TB的SSD,T15p Gen3 / P15v Gen3尚未開放這麼大容量的SSD,自然不用故意採用較高的M.2插槽。不過T15p Gen3 / P15v Gen3至少能同時安裝兩條2TB的PCIe 4.0 x4的高速SSD,對於大多數使用來說也算夠用了。

▼下圖是T15p Gen3主機板上的兩顆「ThinkEngine」(電源管理晶片)與「ThinkShield」(安全管理晶片)特寫。其中「ThinkEngine」用於電源管理、散熱控制、主機待命、快速甦醒等。「ThinkShield」則擔負獨立可信賴平台模組 (dTPM) 以及統合指紋辨識器等生物特徵辨識功能等。

雖然站長提過T15p Gen3 / P15v Gen3定位不及X1 Extreme / P1,但至少仍配置了這兩顆冠以「Think」稱號的客製化晶片,這代表在眾多ThinkPad系列產品線中,T15p Gen3 / P15v Gen3或是後繼的P16v Gen1肯定是根正苗紅的本家機種。

▼下圖是P1 Gen5搭配「ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Dock」的特寫(Dock的電源線還沒接上)。

網友閱讀本文至此可能對於P1 Gen5與T15p Gen3/P15v Gen3的產品定位有所了解,雖然T15p /P15v系列看似很多地方不及P1系列,但也別忘了,T15p /P15v乃至後繼的P16v Gen1是ThinkPad少數能使用標準電壓(45W以上)處理器的機種,與大家常見的T/X/L系列所使用的低電壓(28W以下)處理器相比,從之前Neo 14大殺四方的處理器效能表現,便知道這兩種等級處理器的效能差距有多巨大。另一方面T15p /P15v/P16v都具備強大的擴充性,包含雙SSD、雙記憶體插槽等。如果網友對於顯示卡不是很在意,反而需要更快的處理器與更多的記憶體來執行各式虛擬主機時,可考慮不加裝獨顯晶片的內顯版P15v Gen3。

相較於P15v Gen3有多達三種獨顯晶片可以選擇,而且Intel平台的話還可以選擇放棄獨顯,只用內顯,但AMD平台就必須強制搭獨顯,而兄弟機的T15p Gen3則只有RTX 3050一種獨顯晶片,所以使用者其實可以根據自己的需求靈活搭配,例如站長想測試RTX 3050所以直接購入了T15p Gen3,如果需要高效能處理器與大量記憶體,可以考慮內顯版的P15v Gen3。獨顯版的P15v Gen3則有三款工程用獨顯可選擇,TGP均為35W,型號分別是:

- NVIDIA T600 Laptop GPU,採用Turing核心架構(TU117),相當於消費型晶片GTX 1650

- NVIDIA T1200 Laptop GPU,採用Turing核心架構(TU117),相當於消費型晶片GTX 1650 Ti

- NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU,採用Ampere核心架構(GA107),相當於消費型晶片RTX 3050 Ti

P系列與其他系列最大不同還有一點,就是螢幕有的在出廠前就會進行校色(

X-Rite factory color calibration),P15v Gen3 / P16v Gen1如果選擇4K解析度面板,就會預先校色。P1 Gen5/Gen6則是全部面板都會預先校色。

▼下圖是站長今(2023)年重新購入的P1 Gen5特寫,不但是內顯版本,還終於安裝上5G WWAN網卡,所以置腕區前端已裝上黑色的WWAN天線,與之前無WWAN天線機種會露出鎂鋁合金的灰色底色相比,整體質感又提升不少。只是說來諷刺,站長其實是看到今年P1 Gen6的規格之後,才下定決心重新客製化一台P1 Gen5的。因為2023年的ThinkPad不知何故,出現規格倒退的現象,例如X1 Nano Gen3一口氣取消了32GB記憶體、5G WWAN網卡甚至炭纖維織紋等規格。P1 Gen6也不惶多讓,雖然換裝了Intel新處理器(Raptor Lake)、NVIDIA新獨顯,但竟然取消了5G WWAN功能,以及霧面的IPS 4K面板,如果要選4K解析度,只能接受OLED觸控面板。但站長需要的是大螢幕尺寸的出差、出國專用機種,反而P1 Gen6在效能面的強化措施剛好不是站長所需,因此才乾脆回頭訂購一台只有內顯,但裝配了5G WWAN網卡,以及4K IPS霧面螢幕的「最強內顯版P1 Gen5」,站長也自行加裝了64GB(32+32)記憶體以及4TB的WD SN850X SSD,算是究極的大尺寸文書處理機了。

後續的「

2022年款ThinkPad P1 Gen5與T15p Gen3簡測心得(下)」將繼續介紹P1 Gen5與T15p Gen3的實際效能與電池續航力,敬請期待~!

polean

6 7 月, 2023 - 12:55 下午

我现在使用的便是P1 GEN3,扩展性让我找回了当年使用T系列的感觉,性能OK、重量和待机时间都可以接受。如果未来P系列能够回归一些经典的元素,那可真是让我泪目。

galaxylee

6 7 月, 2023 - 10:39 下午

真的~! 深有同感!!