站長在DELL-tw網站上先選擇了一組規格,理論上可以直接在線上交易,站長決定還是打通電話給DELL的訂購專線。電話連線到大陸廈門的客服中心,接電話的是位態度親切的小姐。站長在電話裡面並沒有決定要下單,因為對方把客戶當作電腦初學者(可能是因為購買Dimension家用系列吧),談了幾句站長請她先提供大名及專線電話還有報價單。

雖然客服小姐說他們負責台灣客戶時,會直接回覆繁體中文信,不過…呃…很明顯地理面有不少錯別字,而且在IT用詞上兩岸還是有不同的。站長晚上回到家裡後才到DELL網站正式下單,然後按照系統所規範的交易方式,指明要白天那位小姐接單。

非常有效率地,隔天上午站長就接到DELL小姐的電話,對方也重新提供一份站長前晚所勾選配備的最終報價單及傳真刷卡單。將刷卡資料填寫完畢後,直接傳真到DELL的免付費號碼。整個交易程序在中午便完成。有個小插曲,站長所使用的復華銀行信用卡公司還特地電洽站長,確認有筆海外交易是否為本人所有。

站長並沒有討價還價(畢竟只買一台),只要求DELL小姐用「最高效率」讓主機能早日寄來台灣。這也讓站長終於見識到何謂「世界級的機動性!」用訂單編號上網確認組裝、運送流程時看到:主機在下單當天(1/30)就「組裝完畢運往機場待送!」看到這樣的效率真的差點沒從椅子上摔下來。台灣所購買的Dimension PC是在馬來西亞工廠組裝,網站上預估2月9日可送到,其實如此的效率已經算不錯了。沒想到下單後「2天」,也就是2月1日,站長接到DELL委託的貨運行打來的電話:「您的主機已經過海關了,要與您確認寄送地址」,天啊~~~這真是太神勇了!站長就在隔天(星期五)上午收到空運來台的主機了!從下單到取貨只花了「3天」,而且這台還是CTO的主機!

其實站長寧可將這樣的「神速」當作是個案來看待,或許是因為都沒殺價所以可要求安排「特急件」的VIP服務也說不定。如果是按照正常流程,也可在11天內運送到府。如果網友改天也想買DELL電腦請勿要求非得要3天內拿到,畢竟運氣不好時沒人有把握在海關那邊會耽擱多久。

下圖為DELL的主機外箱,使用UPS空運來台的。

下圖就是Dimension E520的實機照片,銀色的外觀及白色的兩側鋼板,比原先預期的還要典雅。在DELL網站上可以選購讀卡機,但考量必須安裝多國WinXP,安裝時按「F6」置入Intel RAID驅動程式還是有必要的,站長便將唯一的3.5吋槽給了軟碟機。這也將是站長最後一台PC會安裝軟碟機了,Windows Vista已經可以讀取放在USB隨身碟/硬碟上面的驅動程式,只是站長現階段並沒有使用Vista的規劃。

或許網友會覺得奇怪,站長不是打定主意不再使用Intel Matrix RAID了嗎,怎麼還需要手動置入驅動程式。因為E520的南橋竟然是ICH8-R,有支援Matrix RAID,但DELL卻故意將系統建置在RAID controller上面,而非單純的AHCI模式。所以非常諷刺地,即使根本沒啟動Matrix RAID,硬碟卻仍舊受RAID controller管轄,如果在BIOS裡面切換成AHCI模式,後果請自負…Orz。

Dimension E520前端面板僅提供兩組USB 2.0 Port及耳機、麥克風接頭。比較特殊的是DELL所提供的CREATIVE Xi-Fi音效卡上面有特殊接頭,可連接到前端面板,也就是說那兩個接頭是有作用的。

此外,在USB Port與音效端子中間的一大片黑色空白區並非毫無作用,硬碟運轉時的指示燈便位於此區。要特別強調的是Dimension系列向來提供所謂的「診斷指示燈」,透過四個燈號的號碼顯示來代表不同的障礙情形。以往指示燈位於主機後端,非常不方便觀看。現在移到前端面板,算是便民的做法。

站長原本以為E520就是方正的機殼設計,沒想到從側面觀看時才赫然發現機殼其實有鏤空設計。鏤空的目的是為了讓機體內的大風扇能從外面引進冷空氣,再透過機殼後方的散熱孔排出,這部份的散熱設計容後詳述。E520機殼也是採「免工具」拆裝設計,只要將機殼上面的開關向後搬動,右側的鋼板就可以輕易取下。

下圖為E520的後視圖。如圖所示,背板非常的簡潔,除了USB Port、RJ45網路孔、D-Sub(VGA)輸出就沒了。甚至這台E520因為加裝Xi-Fi音效卡的緣故,連主機內建的六孔音源輸出都在出廠時用特製的蓋子遮起來。換言之E520直接省略掉了所有的傳統連接埠(平行埠、印表機埠),也沒有內建IEEE 1394端子(可付費加裝PCI介面擴充卡)。

E520機殼後方有相當大面積的散熱孔,是配合系統前方的12公分大型散熱風扇之用,雖然E520沒有太複雜的散熱設計,但卻相當安靜。要不是額外加裝了7600GT獨立顯示卡,站長認為若僅靠內建的Intel GMA X3000顯示功能,整台系統運作時其實可以更加安靜。

下圖為E520所附送的手冊及光碟片。現在許多品牌電腦都將系統還原檔案,以復原磁區的做法存放到主機硬碟上。DELL在Dimension系列上仍舊採取老做法,提供WinXP正版光碟片、驅動程式片及相關軟體的安裝光碟片。DELL CTO的程度令人印象深刻,例如站長有加裝Xi-Fi音效卡,裡面就多附一片Xi-Fi的多國語安裝程式片(包括繁體中文語系)。

隨機提供的「擁有者手冊」頁數多達148頁,詳列主機功能、障礙排除與零件拆裝等說明,同時在DELL網站上還能下載到多國語系版本。但文件裡面並沒有提到如何拆裝散熱片及CPU,站長是從DELL網站下載另一份英文文件才找到相關說明。

E520隨機提供一組USB介面的鍵盤與滑鼠,以及兩條電源線。連滑鼠墊都提供了。

接下來介紹改造E520成為「遊戲專用機」(咳…)的重要裝備:獨立顯示卡。站長從朋友手裡買到一張全新未拆封的EVGA e-GeForce 7600GT(256MB GDDR3)。會考慮使用7600GT的主要原因在於價格便宜,因為這張是朋友因為用不到,所以轉售給站長的,自然價格比市售新品便宜許多。如果將來故障了,會考慮直接買張8600GT來接替,不打算送到國外修理。

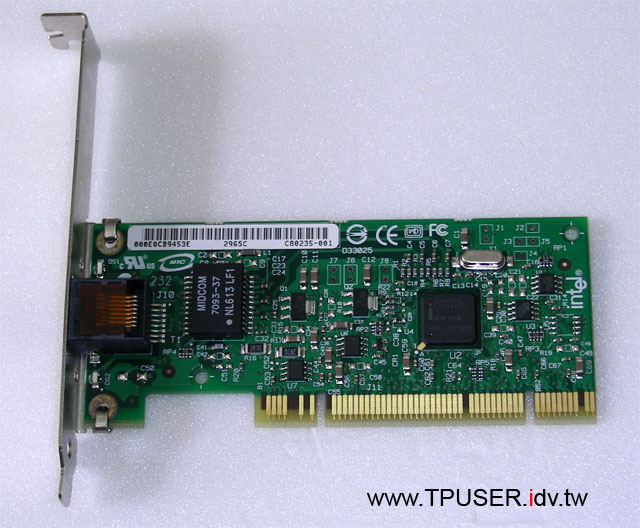

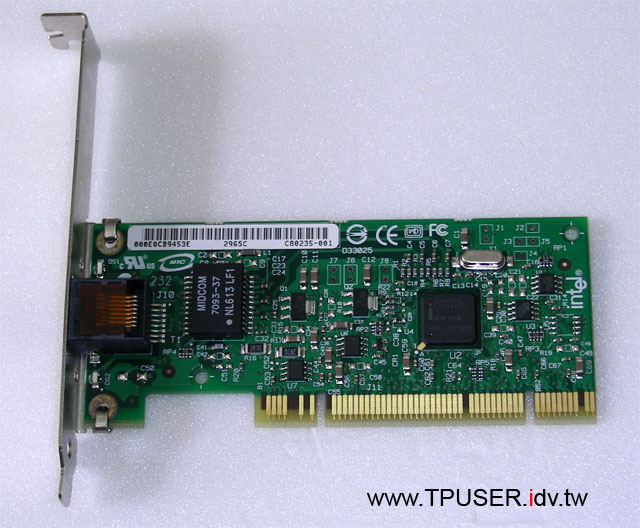

Dimension定位在家用電腦,所以僅內建10M/100M Ethernet。站長家裡已經佈置好Cat6的網路線,從switch到客廳的家用SERVER也都已經Gigabit Ethernet Ready了,為了跟上GbE環境,只好到市面上買張GbE網卡。考量E520僅有一組PCI-Express 1x的插槽,如果用PCI-Express介面的網卡真有點浪費,站長最後購買PCI介面的Intel Pro/1000 GT網卡。

站長選配規格時,要求內建兩顆硬碟。第一顆是320GB,第二顆是250GB。詳細的性號等主機運到後才知道。320GB是採用WD的Caviar SE16(WD3200KS / 16MB buffer)硬碟,250GB則是採用SEAGATE的Barracuda 7200.9 (ST3250824AS / 8MB buffer)硬碟。其實跟DELL加購第二顆硬碟,單從價格來看是非常不划算的。但既然購買品牌電腦就不如把維修服務的特點發揮到最大,在購買三年保固升等之後,如果將來硬碟不幸故障,僅需電洽DELL-tw請對方派人到府更換即可。不需要自行寄送到桃園更換良品,這點的便利性就值得將硬碟保固都委由DELL負責。至於資料備份的問題,站長有添購銳銨的外接式RAID,有關家庭系統備份的心得留待將來與網友分享。

相較於有的品牌電腦會採用一些非常「詭異」的硬碟(例如3.5吋的「5400轉」硬碟),DELL在系統主硬碟仍採用WD的現役高效能硬碟(內建16MB buffer,非僅8MB),的確讓站長感到有點意外與欣賞。

E520最讓站長驚訝的莫過於採用SATA介面的DVD燒錄機,廠牌是HITACHI-LG DATA STORAGE(HLDS)、型號為GSA-H31N。 SATA介面的燒錄機在市面上尚未普及,DELL就已經大量採用了。只是這台燒錄機並非所謂的「Super Multi」,無法燒錄DVD-RAM碟片,有支援16X DVD+/-RW,就一般家庭使用其實已經足夠。

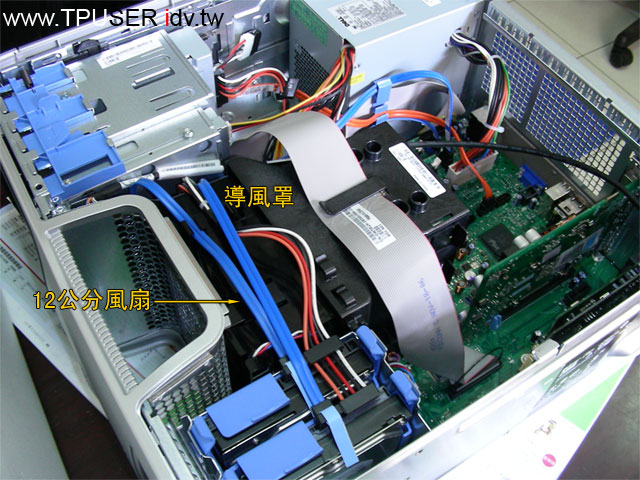

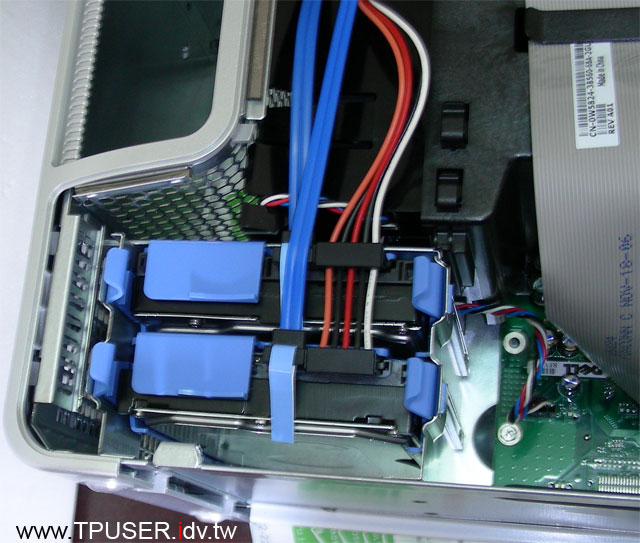

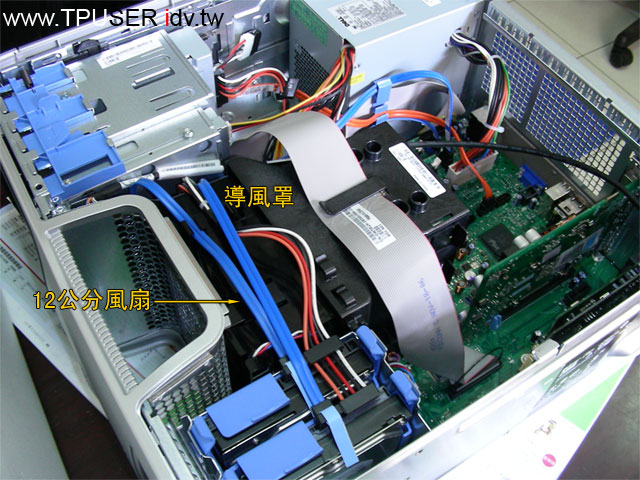

E520的電源供應器僅305W,站長打算升級CPU為四核心時也曾擔心會供電不足,所幸獨立顯示卡並沒有消耗過多的電力,整台系統更換CPU後還是能夠正常運轉。下圖向大家介紹E520的系統散熱機制,其實非常簡單,主機前方有個12公分的主風扇從主機前方吸入冷空氣,然後透過導風罩向巨大的散熱片吹送,最後從機殼後方的散熱孔將廢熱帶走。沒有複雜的熱導管設計,也沒有一堆風扇,整台E520只靠前方的主風扇負責空冷散熱。如此簡潔的散熱設計第一個好處就是整台系統運作起來非常安靜。站長的「前。主力機」採用聯力機殼,內部光機殼風扇就三組,還不包含CPU風扇及顯示卡風扇。每當系統運作起來時,總覺得機殼裡面在「吹颱風」。第二個好處就是能有效控制CPU溫度。拜巨大散熱片之賜,E520不但能應付65W TDP的Core 2 Duo,連TDP破百的PentiumD也能輕鬆應付,這也就是為何站長願意嘗試將TDP為110W的四核心Q6600裝配到E520,因為E520的散熱機制本來就足以應付高耗電的處理器。

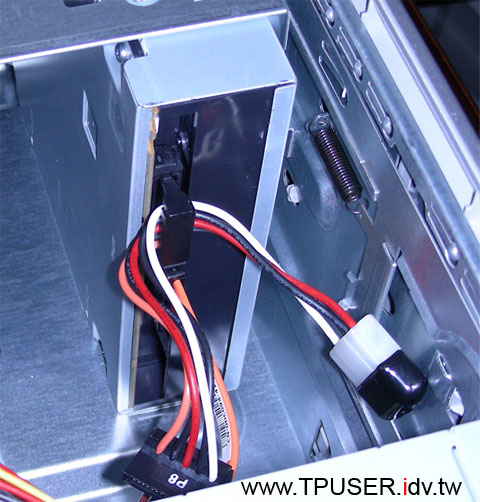

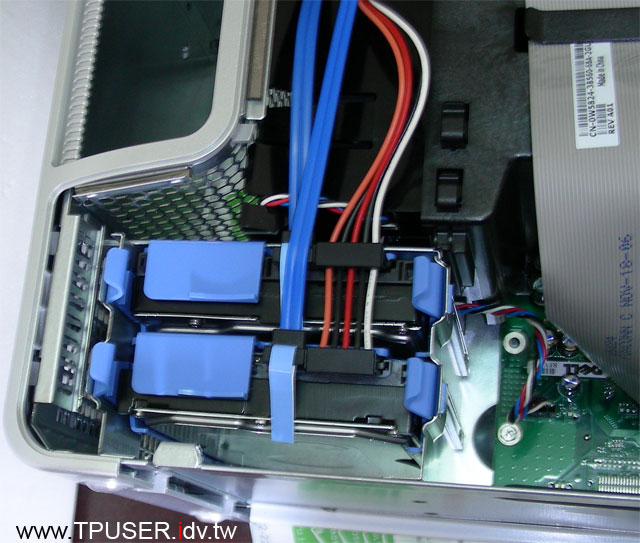

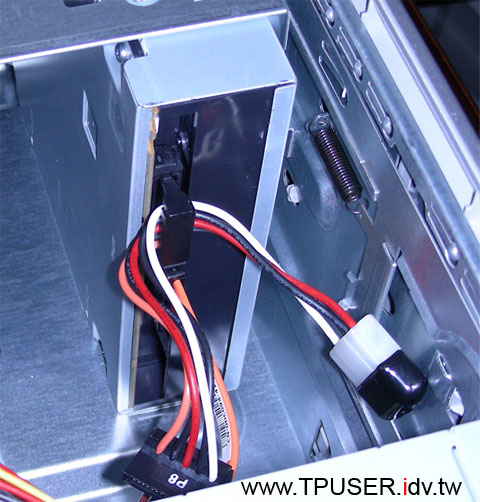

下圖為硬碟特寫。無論光碟機、軟碟機或是硬碟機,都採滑軌的模組化設計。而且DELL在內部線材接頭的設計也有特別設計過,例如兩顆SATA硬碟的電源線間距都已規劃好。這是為何站長乾脆向DELL訂購兩顆硬碟的緣故,一方面不清楚原廠是否會提供第二顆硬碟所需的模組套件,其次就是原廠會將硬碟接線、擺放都幫客戶安排妥當,最後則是前面提過的三年內到府更換服務。如果凡事要便宜其實去購買組裝電腦,或是自己DIY即可,既然購買品牌電腦不妨將便利性及服務的優勢發揮到最大。

接下來是DVD燒錄機的特寫。已經全部採用SATA訊號線及電源線的GSA-H31N。如圖所示,DELL還保留了第二組SATA電源接頭,供未來擴充設備之用。

E520的主機板內建四組SATA接頭,兩顆硬碟機與一台光碟機共用掉三組接頭,剩下的第四組接頭要如何利用呢?站長將銳銨外接式RAID所提供的「內接式SATA轉eSATA擋板」安置到E520上面。也就是將第四組SATA介面轉成eSATA介面,方便接取支援eSATA的硬碟外接盒或是RAID系統使用。

下圖由另外一個角度觀看E520內部構造。其中矗立在機殼中央的巨大散熱片及導風罩格外醒目。與旁邊的7600GT相互比較,不難想見散熱片有多高大了。看完前三章之後,最終大魔王Core 2 Quad (Q6600)的效能表現終於要在最後一章展現,請網友稍待,感謝!

本章節將與網友分享站長為何選擇購買DELL的桌上型電腦(請別懷疑,同時本站並沒有改名叫DELL非官方情報站 XD)。由於ASUS皇家俱樂部在登錄站長的連絡電話時寫錯了…導致領回主機板良品已經是送修後三週的事情了。經過連番幾次的硬體故障,站長歸納出三點結論︰

- RAID-0雖然很炫,但是站長既不玩影像編輯,也不是整天在搞測試的效能魔人,考量到系統穩固性還是乖乖回去用單顆硬碟。

- RAID-1雖然很安全,但是用錯方法建置(例如站長搞笑的Matrix RAID…),難逃掛點惡運也就算了,最悲慘的是資料還困在硬碟裡救不出來。

- 都已經是忙碌上班族了,不但沒時間在那邊DIY電腦,甚至連等待零件更換、系統安裝的時間都不想浪費。ThinkPad故障還可以自己帶去維修站,桌上型電腦壞掉還要扛去NOVA/光華修﹖饒了我吧。

好不容易領回P5GD1-Pro主機板之後,又費了一個上午把克難的戰地系統架起來,再將硬碟接上去並啟動Matrix RAID功能,原本放在RAID-1磁區裡面的資料安在,站長趕緊拷貝出來。至此「前。主力艦」的悲慘運勢總算告一段落。站長後來也將整組電腦重整之後移防給朋友了,下一步開始研究新主力電腦。

電腦對於站長而言已經是每天必備的工具,因此如何「花小錢、節省TCO」便是新購電腦的主要課題。原本站長打定主意要靠ThinkPad+Dock solution完全取代桌機。在此戰略構想下孕育而生的想法便是︰「先使用X60s搭配Ultrabase X6撐個一年好了」,完全不用買新主機了…Orz。緊接著就是考量如何作好資料備份,因為Ultrabase X6的Ultrabay Slim擴充槽已經裝入光碟機了,必須想辦法外接硬碟。或許網友會建議USB2.0或是IEEE 1394界面的外接式硬碟,但是站長看中支援「eSATA」界面的硬碟盒,甚至還請好友遠從日本購入PC Card界面的eSATA擴充卡。

可惜天不從人願,首先是X60-Series會出現eSATA效能低落的問題(請詳閱討論區文章),其次是Ultrabase X6只支援D-sub類比輸出,原本站長使用DVI數位輸出,現在改成類比輸出,畫面清晰度的劣化實在讓站長苦撐月餘後宣告放棄。既然如此,站長轉而規劃購買R60或是T60搭配Advanced mini Dock進行DVI數位輸出,這兩台都有配置ATI Mobility Radeon X1400的機種。站長甚至還借測了ThinkPad T60p(使用ATI FireGL V5250)。在執行「真三國無雙4」測試程式後成績出爐了,R60(9462-A14 with X1400)成績為26.2 FPS,T60p可高達40 FPS,已經可與故障的前主力機匹敵(Pentium4 3.4GHz + GeForce 6600GT 256MB)。所以即使購入T60/R60,在3D遊戲效能上還是不如之前的桌機,至於T60p則價格過高,不會考慮。因此站長面臨一項抉擇︰「是否需要高效能的3D遊戲運算功能」﹖

寫到這裡網友或許會問︰如果這麼在意3D遊戲效能,何不考慮其他廠牌notebook,這年頭還有所謂的「遊戲專用筆記型電腦」呢。答案很簡單,如果真要用notebook取代桌機,「穩定性」肯定是主要考量,站長相信ThinkPad只要沒買到「籤王(就是買來後一直發生問題,怎麼修都問題不斷的神奇主機)」,在系統穩定性、散熱機構上都非常優秀,至少不用擔心買了一台配備「高效能GPU」的主機後,卻必須每天被無時無刻高速運轉的風扇搞得神經衰弱。再加上ThinkPad有提供三年保固機種,在後續維運上也不用太擔心保固期內送修無門。

再繼續談為何站長最後選擇了桌上型電腦。答案就是…2007年是即時戰略遊戲大作盛行的一年!去年站長最常玩的遊戲是日本「現代大戰略」系列回合制遊戲,由於採2D畫面,就算是R60e也可以勝任愉快。故當時認為3D顯示能力並不是很重要,再者ATI Mobility Rdeon X1400其實還是跑得動 「真三國無雙4」此類的作品,算是有中等的表現了。只是沒想到天不從人願(笑),2007年起市場會陸續推出「Supreme Commander(最高指揮官)」、「Command & Conquer 3(終極動員令3)」等大作,這些新遊戲都需要更高檔的配備才能順暢執行,最起碼必須比站長原先的(P4 3.4GHz + GeForce 6600GT)高一階才行。於是戰略目標終於確認下來︰「要跑的動SC及C&C3」,接下來就是戰術做法了︰該買哪台桌上型電腦﹖(網友可能感嘆︰怎麼從原本要組一台穩定的電腦,變成要買一台遊戲專用機了XD…)

| 即時戰略遊戲(RSLG)伴隨了站長的電腦學習之路,從大學買的第一台PC幾乎拿來玩WarCraft II(魔獸專用機XD),一直到在澎湖服役期間用ThinkPad 600E的小紅點玩紅色警戒2(請參閱「ThinkPad從軍計」),上班後即使忙碌也不忘於假日玩魔戒中土大戰I/II…現在終於要使用全新裝備迎接2007年的大作!

Command & Conquer 3(終極動員令3)試玩版(DEMO)已開放下載!約1.17GB!《下載連結Here!》 |

原本站長將Lenovo ThinkCentre的M55-Series列為最優先選擇,最主要的理由是Lenovo-tw有提供企業等級的保固升等服務,能夠付費將維修服務升等為「三年零件、三年人工,三年到場維修/7×24/4小時到場」。面對微利化時代,現在的IT設備已經很難奢望可以永保安康。相對的,一但發生故障時,要如何「最迅速、最省事」地完修其實是消費者更須留意的課題。如果是ThinkPad不幸故障,使用者可以自行送至最近的維修站,或是乾脆打通電話請人到府收件。但如果是桌上型電腦呢﹖如果使用者被迫要將故障的電腦扛去維修,那真是最悲慘不過的事情了。

就算站長有能力自行更換零件,但這次ASUS主機板送修的教訓讓站長深刻感受到,除非手邊隨時有備品,不然難保機器送修數天都無消無息。雖然乾脆多買一張全新主機板放家裡當作備品也曾考慮過,但「時間成本」「維修即時性」還是站長最大的顧慮。總不可能買兩台PC,其中一台當作備品全天候stand-by吧! 因此有提供「三年內硬體零件保固」「三年內工作日、假日到府維修」這兩項服務的品牌電腦就成了主要的評選標準。

此外ThinkCentre支援ThinkVantage的「Software Update」及「Rescue & Recovery」這兩套軟體。前者可以讓站長即使自行安裝其他語系的WinXP,也能輕輕鬆鬆搞定驅動程式與相關程式下載、安裝事宜;後者提供基本但實用的系統備份功能,站長無須另外掏腰包去買TrueImage或GHOST(Save&Restore)等備份軟體。

ThinkCentre就服務層面當然是完全符合需求,但為何還是落選呢?答案非常簡單,也很關鍵,因為…M55-Series的硬碟是垂直擺放的!Oh~My~God~之前的M52-Series都還是水平擺放呀~~,嗚嗚嗚,為何這代改成站長最怕的垂直擺放呢。即使有硬碟三年到府維修,卻也保障不了裡面可能存放的寶貴資料呀。所以ThinkCentre出局…。接下來站長開始調查其他品牌電腦的服務項目。HP是呼聲最高的一家原廠,家用旗艦型主機規格也非常優秀,可惜站長找了好久發現HP似乎僅提供付費的「三年內工作日到府維修」。問題是站長工作日都不在家裡呀,必須是晚上或週末才會在家。其次HP網站上對於主機的規格介紹資訊實在太貧乏了,大概希望使用者都不要去碰主機吧。在綜合了「硬碟擺放方式」「到府維修時段」「零件、人工保固期間」這三大要求後,站長決定嘗試購買DELL的桌上型電腦!

DELL最為人著稱的便是強大的CTO能力,接下來的幾張畫面擷取自DELL網站的實際勾選頁面。 DELL在台灣所銷售的家用桌上型電腦僅提供Dimension E520(採用Intel系統)與E521(採用AMD系統)兩種款式。站長向來使用Intel平台,所以直接考慮Dimension E520。如下圖所示,Dimension E520提供多樣化的CPU選項,其實主機板都使用Q965晶片,同樣使用LGA775腳位的情形下,使用者可以選擇購買較便宜的PentiumD或是較高價的Core 2 Duo。拜支援PentiumD這個耗電怪物之賜,E520的散熱機構其實足以應付TDP高達130W的高溫處理器,正因為「體質健壯」日後讓站長升級Core 2 Quad四核心時無後顧之憂!

站長下單時選擇Core 2 Duo E6400(2.13GHz),只是沒注意看網頁資訊,一直以為是4MB L2,後來發現之後主機已經運來台灣了,也造就了日後更換成Q6600的主要原因。

E520預設提供一年次營業日到府服務,考量站長的生活形態,便選擇了第一項的「3年外加夜間及週末到府服務」,費用僅增加NT$2622.9元,這比自己組台PC,然後加買一塊主機板當備品要划算多了。雖然ASUS的主機板也是三年保固,但還是得自己先拆下來送修。買品牌電腦的好處就是可以要求到府維修,節省不少時間與精力。

下圖為Dimension E520所能加購的獨立顯示卡種類,以站長的需求都太弱了。其實DELL在國外有提供更適合遊戲用途的進階家用主機,可惜台灣並沒有引進。站長後來決定自行加裝nVidia GeForce 7600GT,故直接選擇內建的X3000顯示功能(因為E520使用Q965晶片組,內含顯示功能)。其實主機板多了顯示功能也等於多一道保障,萬一將來獨立顯示卡發生故障,可以先切換到X3000進行debug診斷。此類「備援」的概念也用在網路卡上。E520僅內建10/100 Ethernet,所以站長又自行加裝了一張Gigabit Ethernet網卡,如果將來網卡不幸掛點,最起碼在送修期間,還有內建的網卡可以撐一陣子。如果主機板掛點呢?嘿嘿…連絡DELL呀,維修速度會比送修顯示卡、網路卡來的迅速(先假設DELL-tw有主機板備料就是了…)。

其實DELL的每項零件多半都比網友到市面買要貴上一點,唯獨DELL請CREATIVE公司提供的Xi-Fi Xtreme Music版本特別划算,市價約4000多元,在這裡只要多加2212.35元就可以擁有一張Xi-Fi音效卡了!同理,如果Xi-Fi改天掛點,在DELL派人到府更換之前,站長可以先啟動主機板內建的音效功能,所以這次站長的E520所具備的第三組「備援」功能。

雖然DELL在網站上有提供「英文版」Vista的預載服務,考量到這台PC將會是日常工作的主力機,而站長目所有常用的軟體、遊戲不見得能夠在Vista環境中正常使用,最後還是選擇預載中文版的WindowsXP Professional版。站長預計在2009年時會更換「次世代」桌上型電腦,屆時除了部署Vista (SP1?)之外,也會同時導入24吋寬螢幕。現階段19吋傳統尺寸螢幕搭配四核心處理器的PC,其實足以讓使用者舒服地享受WinXP王朝最後的榮光了…

以上花了一點篇幅介紹站長選擇DELL桌上型電腦的由來,後面第三章將向各位介紹Dimension E520的內部構造!敬請期待!

話說站長除了開會、出國會使用ThinkPad之外,主要還是以桌上型電腦為主力機,無論是家裡或是辦公室均使用桌上型PC。本次發表的四篇「Intel Core 2 Quad (Q6600)四核心頂尖電腦之路」連載將向網友敘述站長自從家裡PC發生巨變後,一直到最後還是購買PC的心路歷程。其中的轉折與考量藉此機會與大家分享。

站長之前的桌上型PC是在2005年初在NOVA買的。當時請認識的店家按照站長開的規格組出一台電腦,算是「OEM」模式吧(笑)。主機所搭配的CPU時脈並不高,僅Pentium4 3.0GHz(辦公室裡公司配發的電腦已經是P4 3.2GHz),那時候的考量點在於提升硬碟讀寫及顯示卡效能,因此選擇的主機板是ASUS的P5GD1-Pro(915P晶片組,南橋支援Matrix RAID功能),顯示卡則是6600GT。站長對當時Intel「倡導」的Matrix RAID功能甚感興趣,在研究相關功能之後,決定新電腦內建兩顆SATA-1 250GB硬碟,每顆硬碟的前100GB共同組成RAID-0來加快讀取效能;後面的150GB組合成RAID-1來做到資料保全。這項決定種下了日後決定走上購買品牌電腦的遠因(苦笑…)。

當時站長使用的機殼是聯力的鋁製機殼,考量點不外乎鋁製的機殼重量較輕、不會生銹,同時主機內建多顆風扇,散熱效果還不錯。但有項缺點,那就是硬碟是「垂直擺放」,而非常見的水平擺放。站長雖然覺得「毛毛的」,但心想「不會那麼衰」吧,此舉也成為日後系統掛點的第一根稻草…Orz。

2005年組出來的新電腦果然在磁碟效能上讓人耳目一新,RAID-0磁區用執行測速軟體去跑,可以輕易跑出120MB/S的驚人成績,真的是驚為天人。但「好戲」在後頭…大概距今5年前站長曾經幫老師組一台桌上型電腦,機殼也是聯力的,站長印象非常深刻當時選用的硬碟是Seagate(並沒有使用RAID功能),而且兩顆硬碟也是「垂直」擺放。結果在兩個月之內硬碟陸續壞軌,雖然都有換新品,但這對於使用者而言感覺非常不好,最後只好將其中一顆硬碟換成WD。雖然天底下沒有絕對不出問題的硬碟,但短時間內接連壞軌也真是太詭異了,那時候站長對垂直擺放硬碟的耐用度心裡打了一個很大的問號。

| 備註;茲引Wikipedia關於RAID的說明:RAID(Redundant Array of Independent Disks,獨立磁碟備援陣列)在臺灣一般俗稱「磁碟陣列」。RAID有許多種分類,有興趣的網友可以參閱Wikipedia

RAID-0︰將多個磁碟合併成一個大的磁碟,不具有備援,並行I/O,速度最快。RAID 0亦稱為帶區集。它是將多個磁碟並列起來,成為一個大磁碟。在存放數據時,其將數據按磁碟的個數來進行分段,然後同時將這些數據寫進這些盤中。所以,在所 有的級別中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0沒有備援功能,如果一個磁碟(物理)損壞,則所有的數據都會丟失。

RAID-1︰兩組以上的N個磁碟相互作鏡像,速度沒有提高,但是允許N-1個磁碟損壞,可靠性最高。RAID 1就是鏡像。其原理為在主硬碟上存放數據的同時也在鏡像硬碟上寫一樣的數據。當主硬碟(物理)損壞時,鏡像硬碟則代替主硬碟的工作。因為有鏡像硬碟做數據 備份,所以RAID 1的數據安全性在所有的RAID級別上來說是最好的。但無論用多少磁盤做RAID 1,僅算一個磁盤的容量, 是所有RAID上磁碟利用率最低的一個級別。 |

主機的穩定度其實要靠時間來驗證才知道真正的能耐,到了2006年某一天開機時,Intel Matrix RAID畫面突然顯示出有一顆硬碟掛點!雖然是「RAID-1」的資料磁區有問題,但很諷刺的,由於站長是將RAID-0及RAID-1都做到兩顆硬碟上,只要有更換其中一顆硬碟,即使RAID-1的資料可以重建(Rebuild),但是RAID-0做出來的磁區資料就整個掛點了,更悲慘的是站長其實有裝多套不同語系的WinXP,救援起來更為複雜。

站長等不及故障的日立(HGST)硬碟送修,只好先去買顆WD的同容量250GB來應急。至於為何不買同一顆,一方面買不到同型號的硬碟(產品更新太快了),二方面想換不同的廠牌來換換「手氣」。但這次完全無預警硬碟損毀事件讓站長決定以後一定要買硬碟平放的機殼。由於硬碟拆卸非常麻煩,站長索性直接把WD新硬碟裝到機殼內,故障的硬碟則是把電源線及SATA線拔掉後先放著不管,接著開始把備份的作業系統資料回復到新建立的RAID-0磁區上。

原本以為就此天下太平,特別是Matrix RAID即使硬碟再次掛點,好歹放在RAID-1磁區的資料可是健在呀,問題是…如果負責RAID功能的主機板掛了呢﹖…站長在2006年10月出發前往Yamato Lab參訪前夕就遇到了這樣的災難,又是無預警的某天晚上,回到家裡打開電腦後主機板顯示完全找不到任何RAID功能,就像是整個RAID從主機板消失了一樣,真的只能用「傻眼」來形容當時的心情。

當時研判疑似主機板南橋掛點,導致Matrix RAID功能整個失效,而且一但主機板送修接下來要面對的就是龐雜的「災難復原」工作!所幸站長手邊還有一台ThinkPad X60s全裝備(包含Ultrabase及DVD燒錄機),可以馬上接替當作家裡的工作機使用(有了這次將ThinkPad當作Desktop Replacement使用的經驗後,站長也準備將辦公室的電腦換成T60搭配Advanced mini Dock),但原先桌上型電腦的資料必須馬上轉移到X60s上面繼續使用。畢竟裡面有TPUSER創站以來所有的資料與網站內容。當站長把WD硬碟透過外接式硬碟盒接上X60s時,Intel又開了一個更大的玩笑…

挖哩勒~~~系統顯示此顆硬碟尚未格式化!這已經不是傻眼可以形容了,簡直是快要抓狂了!八年來的TPUSER資料呀~~~,在冷靜思考之後站長猜測如下︰1.只是主機板掛點,所以RAID-0跟RAID-1的磁區資料都安然存放在硬碟上。2.由於硬碟資料已經被Matrix RAID演算過,即使是RAID-1磁區在別台不支援Matrix RAID的系統上是判斷不出來的。如果順利的話,等到主機板送修回來之後,將兩顆新硬碟裝上去之後「理論上」可以馬上運作。但當時的站長光是拆主機板送修就花了半天的時間,真的覺得「時間成本」太高了。於是下定決心該是籌備新主力機的時候到了!

==============================================

拜主機板送修之賜(…Orz),站長終於有空把原本故障的250GB HGST硬碟送修。如果硬碟過一年後才故障,強烈建議直接上網登記換貨事宜,詳細的過程請參閱討論區文章「IBM、HITACHI 硬碟送修秘笈」。誠如網友所提醒的,委請快遞運送硬碟時務必將硬碟包裝妥當,不要以為故障了就隨便放在盒子裡寄出。站長是使用當初買新硬碟所留下來的包裝盒,裡面還有防擠壓的袋子。站長在星期天上網登錄送修資料並取得RMA號碼,隔天請快遞送到「桃園縣 蘆竹鄉 蘆竹村 18鄰 179之14號」。等到星期五時,就接到電話通知說一顆備妥的「良品」硬碟(當然不會是新品)準備安排寄送,雖然網路上登錄的寄送地址是英文,但站長還是提供中文地址以利對方的快遞寄送。隔週的星期一硬碟就從桃園寄來了 🙂 下圖就是硬碟包裝的特寫。

打開盒子後就可以看到原來硬碟是被兩個巨大的塑膠殼包圍起來,讓硬碟可以懸空。

很明顯地這顆硬碟有使用過的痕跡,外殼還有貼紙的痕跡。HGST所提供的硬碟保固日期會是原本硬碟的剩下到期時間,例如原本硬碟還剩一年保固,如果到HGST網站查詢換給使用者的硬碟,就會發現保固期限只剩一年。

硬碟外殼有張小貼紙,清楚載明這顆硬碟是維修過的。

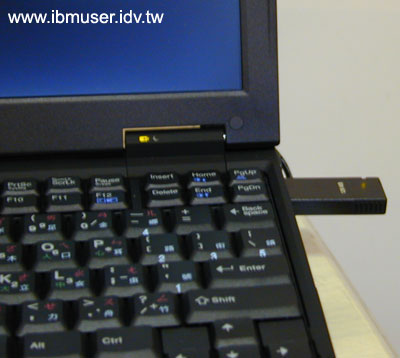

去年開始連載的「ThinkPad T30介紹特集」以及「日本IBM-大和事業所參訪行程介紹特集 」在ThinkPad T40即將問世前夕,站長終於將其告一段落。同時也在「ThinkPad T30介紹特集」裡補上ThinkPad A31p與X30的相關圖片與測試數據,算是為這一世代的的ThinkPad劃下一個句點。下面刊出的是站長去年中時,請好友從日本購回的IBM原廠128MB USB 2.0 Memory Key,價格並不便宜,站長當時花了NT$4900才入手。現在日本IBM網站直銷價仍要16800日幣,或許這就是為何台灣IBM遲遲不肯引進的緣故,因此今年一月提到的IBM最新一代256MB的USB 2.0 Memory Key恐怕台灣的消費者也無緣購得了。

站長使用ThinkPad X24,比較IBM原廠Memory Key與創見的Compact Flash卡,在搭配ThinkPad X24內建的Compact Flash插槽或是ADAPTEC的USB2Connect CardBus界面卡時的效能差距。測試檔案為102MB的MPEG檔,測試數據如下圖。

揮別了光榮的2002 ThinkPad十週年,在大家的引頸盼望中,今年2003年筆記型電腦或是Tablet PC業界將有新一波的革命!過去一年Intel的Mobile Pentium4-M及Desktop PC用的Pentium4處理器可說是「成功地」取得筆記型電腦的主流地位,但是站長個人卻視去年為notebook業界的黑暗時期,詳情請參考拙文站長就不贅述了。展望2003年對於ThinkPad的普遍看法如下:

- 「Centrino」平台的普及將使ThinkPad的運算能力更上層樓,同時電池使用時間將可增加,內建無線網路天線的ThinkPad將會逐漸普及。

- 高階機種的硬碟主流轉速將朝向5400rpm邁進,7200rpm後續發展值得觀察。

- 複合機(Combo Drive,CD-R/RW+DVD-ROM)接受度提高,「DVD燒錄器」何時問世也頗令人期待。

- 為拓展「Desktop Alternative」市場,用以取代桌上型電腦,使用Desktop CPU的ThinkPad何時投入戰局將是一項指標。

接下來介紹年初與ThinkPad相關的業界消息!

News 1. Intel正式發表Centrino運算平台!

先前大家耳熟能詳的「Banias」CPU,嚴格講應該是Intel研發的筆記型運算平台其代號。在今年一月八日Intel正式發表新一代的筆記型運算平台—「Centrino」,中文名稱定名為「迅馳」。Centrino並不是「一顆CPU」的名稱!他是由三部份組成的;

- Intel Pentium M Processor

- Intel 855 chipset family

- Intel PRO/Wireless network connection

也就是由CPU、晶片組、無線網路模組這三項構成了「Centrino」Mobile Technology。所以大家之前常講的「Banias」現在也已正名為「Pentium-M」中央處理器!有關Pentium-M的簡介站長在ThinkPad T30特集中已經提過,故不再贅述。 倒是晶片組部份,Intel陸續推出兩款晶片組,第一款是沒有內建顯示功能的「855PM」,研發代號「Odem」。第二款是有內建顯示功能的「855GM」,研發代號為「Montara-GM」,而且按照Intel的產品時程表,內建顯示功能的855家族晶片將會有數款。無線網路部份,Intel內部稱為「Calexico」,Intel宣稱第一批上市的Centrino電腦將只配置802.11b規格的WLAN功能,這與先前傳出Banias甫上市便配備802.11a/b的「Dual-band」有段落差,預計延至今年上半年後才會看到Dual-band的module上市。

究竟「Centrino」這個Intel創造出來的新名詞有何意義呢?站長茲舉台灣英特爾的說法;「Centrino行動運算技術品牌,沿襲知名的Intel Inside 商標。新商標採用亮眼的紫紅色及全新的外觀設計,代表飛躍、行動力與向前邁進等意涵。」。站長從國外報導才知道「Centrino」是由「center(中心)」與「neutrino(微中子)」這兩字複合而成的,站長第一次看到此Logo時還以為Intel跟航空公司合作….

至於Pentium-M的性能如何?晶片組的詳細規格與顯示晶片的搭配狀況又是如何呢?煩請網友期待今年的ThinkPad介紹特集吧!

News 2. HITACHI與IBM合資成立新硬碟公司—「Hitachi Global Storage Technologies」

在不堪長年虧損的狀況下,IBM終於將旗下的硬碟部門轉手賣給HITACHI(日立)公司,日立結合了雙方的硬碟部門資源後成立了一家新公司—「Hitachi Global Storage Technologies」(日立全球儲存科技,文後簡稱HGST)。日立擁有新公司70%的股份,其餘由IBM所持有。但IBM會在2005年時將全部股份脫手。站長在報紙上有看到HGST成立的消息,而且都是報導HGST同步展示全球唯一的「4GB」Microdrive微硬碟,但是站長在HGST網站上留意到最新公佈的「1.8吋」新硬碟消息!

新發表的「Travelstar Compact Series—C4K40」具備20GB及40GB兩種容量。轉速為4200RPM,採ATA-100界面。雖然不知道此顆硬碟的技術是承襲前IBM或是前HITACHI的技術,但是可以肯定的是筆記型電腦硬碟的生產陣容裡,不再只有TOSHIBA一家生產。TOSHIBA的1.8吋硬碟網站上最高容量只到20GB(8mm厚),但是美規的Portege 2010卻在網站上標示「30GB」,同款的日規機「DynaBook SS 2010」在日本也只有20GB版本。至於HITACHI的1.8吋硬碟厚度則隨容量而不同,20GB(單碟片)為7mm厚,40GB(雙碟片)為9.5mm厚。所以要真正發揮1.8吋硬碟的體積優勢,7~8mm的厚度會比較妥當,不然2.5吋的9.5mm厚硬碟今年就會看到80GB版本。

或許有網友想知道YAMATO Lab會不會將HITACHI的1.8吋硬碟用在ThinkPad上,老實講站長也想知道!現有的ThinkPad X30-Series機構設計起碼會繼續使用一年,所以要ThinkPad X31使用1.8吋硬碟是不可能的,除非利用1.8吋硬碟及10.4吋LCD的體積優勢,重新設計S-Series 或是TransNote(Tablet PC),不然以站長個人的看法,Yamato Lab一群人已經被5400轉以上高轉速的硬碟所吸引,要他們設計一台只能跑4200RPM 、容量又小的X-Series,他們可能會理直氣壯的說「NO!」吧。

去年在台北京華城 12樓”Plush”舉行的『IBM ThinkPad 之友會』盛況空前,站長一直沒有將照片公佈出來在此向網友致歉,也請各位在回味此項盛會的同時讓我們一起期待今年ThinkPad的精彩演出吧!

|

出席的人數真的讓站長及主辦的台灣IBM都嚇了一跳,將來如繼續舉辦,站長希望能加速入場的時間,並對於當日苦候入場的網友至上歉意。 |

|

開場前拍下來的ThinkPad一字排開的壯觀景象。 |

|

左圖這台就是大名鼎鼎的「蝴蝶機」—ThinkPad 701C!有幸能操作到鍵盤閉合的網友一定對其滑順的機械運動心儀不已。 |

|

左圖這台也是名機—「TransNote」,能透過右邊的特殊感應板將手寫的筆跡數位化到系統內。站長家裡也有一台遠從美國購得的TransNote。 |

|

ThinkPad周邊展示的精品櫃,大概只有在這種場合或資訊會場才有機會看到,要店家展示有執行上的困難。 |

|

當日入場的ThinkPad user可以獲得ThinkPad風衣一件,雖然不是每個人都可在當日取得,但也代表主辦單位的用心了。 |

|

近來廣受歡迎的IBM ThinkPad炫光鼠。 |

|

平常難得一見的ThinkPad Ultrabay Plus Carrier,再加裝數字鍵或是WorkPad同步底座後才能發揮應有的功能。 |

|

以「Smile」(微笑)當作設計哲學的ThinkPad專用電池充電器,可同時對兩顆電池充電。 |

|

IBM的Think小牛皮掛帶,挺有意思的。 |

|

嘿~,連IBM也推出手機用吊飾了,那個小紅點是一定要的啦! |

|

相當精美大方的ThinkPad十週年專屬郵票組!站長為了回報日本友站ThinkPad Club站長贈送的「ThinkPad 701C」模型,特將此組郵票精品回贈OZAKI先生。 |

|

大家拿出各自的愛機,相互討論一番。 |

|

同為ThinkPad愛用者的愜意交談。 |

|

圖中身著紅色夾克的是劉老師,特地帶來IBM PALM PC 展示! |

|

ThinkPad交流區人山人海的盛況。 |

|

從吧台的角度看整個會場。站長當日由於到處跑,所以不能慢慢品嚐點心與飲料覺得有點可惜…不過大家吃的盡興才重要。 |

|

像這樣悠閒地躺在沙發椅上,桌上擺著甜點與冰飲,在下午悠閒地談著ThinkPad或其他生活的點點滴滴,真是享受呀! |

|

在會場的一隅,一群高手正熱列地討論ThinkPad各項周邊的功能與用法。 |

|

左圖這位就是台灣IBM個人電腦事業處的洪漢青(Hank Horng)副總經理。自從洪副總上任後對於國內ThinkPad的市場相當重視,也不斷地傾聽用戶的心聲並持續做出新的革新措施。 |

|

| 最後是工作人員及義工的大合照!雖然已經事隔兩個月了,站長仍必須在此向參與此次活動的義工朋友們及台灣IBM的朋友們至上最誠摯的謝意與敬意! |

當我們將L367後方的螺絲解開後便能將外殼直接取下,站長看到打開後的畫面不禁有些感慨。拆解一台ThinkPad所需耗費的工夫與複雜度是超過拆解一台LCD的,但是有看過ThinkPad LCD結構的網友便知曉,ThinkPad在LCD裝設上是非常單純的,幾乎就是把LCD放進外殼裡罷了,所以有關電磁波遮蔽等就靠ThinkPad的上蓋。所以站長個人對於Yamato Lab能將ThinkPad設計得如此堅固,實在非常佩服。

當我們將L367後方的螺絲解開後便能將外殼直接取下,站長看到打開後的畫面不禁有些感慨。拆解一台ThinkPad所需耗費的工夫與複雜度是超過拆解一台LCD的,但是有看過ThinkPad LCD結構的網友便知曉,ThinkPad在LCD裝設上是非常單純的,幾乎就是把LCD放進外殼裡罷了,所以有關電磁波遮蔽等就靠ThinkPad的上蓋。所以站長個人對於Yamato Lab能將ThinkPad設計得如此堅固,實在非常佩服。

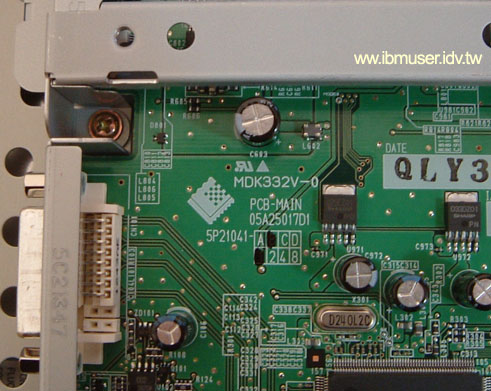

電路板上的晶片特寫。

電路板上的晶片特寫。 看到電路板上的EIZO LOGO, 站長想起先前測試ThinkPad T23/30時,都曾在主機板上看到「IBM」的LOGO。想一想,本站也好久沒測試新機了,不知道各位想看ThinkPad T40的還是X31的呢?畢竟站長的時間有限,這兩款同為Centrino架構下,站長不打算撰寫兩篇文章,所以將擇一款進行大規模的測試與心得報告。

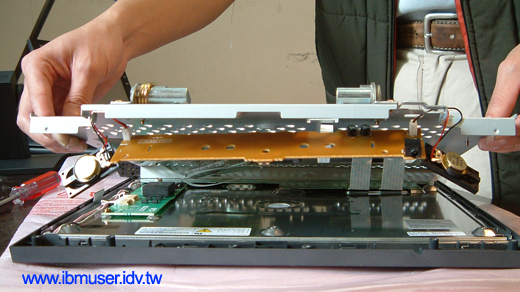

看到電路板上的EIZO LOGO, 站長想起先前測試ThinkPad T23/30時,都曾在主機板上看到「IBM」的LOGO。想一想,本站也好久沒測試新機了,不知道各位想看ThinkPad T40的還是X31的呢?畢竟站長的時間有限,這兩款同為Centrino架構下,站長不打算撰寫兩篇文章,所以將擇一款進行大規模的測試與心得報告。 站長後來針對之前拍攝不良的部份再重新拍攝一遍。左圖是將LCD面板後方的金屬罩抬高後拍攝的鏡頭。如果要把整個金屬罩分離,就必須將Cable解開,所以站長只好請朋友先將金屬罩抬高拍攝了。

站長後來針對之前拍攝不良的部份再重新拍攝一遍。左圖是將LCD面板後方的金屬罩抬高後拍攝的鏡頭。如果要把整個金屬罩分離,就必須將Cable解開,所以站長只好請朋友先將金屬罩抬高拍攝了。

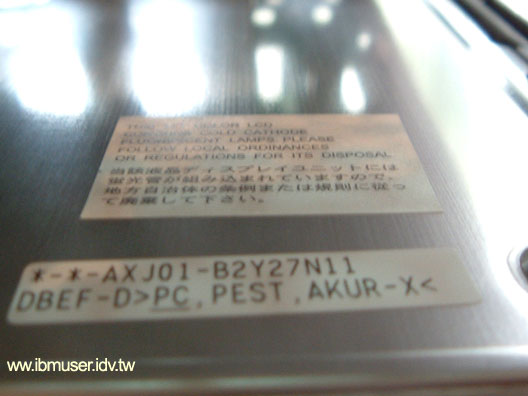

左圖是重新拍攝過的面板標籤特寫。這張就是驗明L367號稱「日本製造」的真實性。有的日商LCD是在台灣組裝一部份後或是透過策略聯盟,機器裡面使用台灣製造的LCD面板,最後組裝才打上「Made in Japan」。EIZO機器背面也打上了日本製造的字樣,因此站長也是滿好奇使用的面板來自何方。仔細察看的結果,L367使用的面板是日本三菱電機的

左圖是重新拍攝過的面板標籤特寫。這張就是驗明L367號稱「日本製造」的真實性。有的日商LCD是在台灣組裝一部份後或是透過策略聯盟,機器裡面使用台灣製造的LCD面板,最後組裝才打上「Made in Japan」。EIZO機器背面也打上了日本製造的字樣,因此站長也是滿好奇使用的面板來自何方。仔細察看的結果,L367使用的面板是日本三菱電機的 LCD面板右下角的說明標籤特寫。

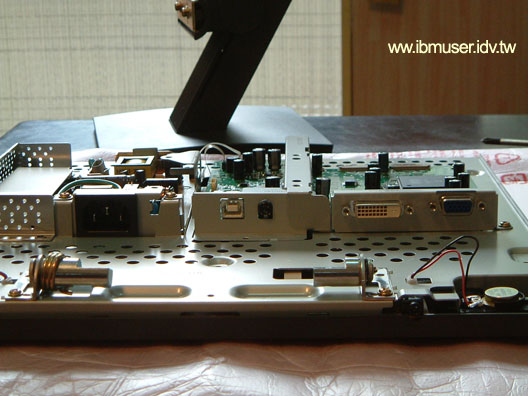

LCD面板右下角的說明標籤特寫。 從另一個角度看LCD面板上的電路板。

從另一個角度看LCD面板上的電路板。 根據三菱ADI的

根據三菱ADI的 左圖是L367後方連接端子的特寫。L367配置的是DVI-D接頭。而且還有一個USB埠,當使用者搭配EIZO LCD Utility時,需要用來連接至PC。

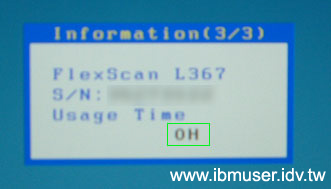

左圖是L367後方連接端子的特寫。L367配置的是DVI-D接頭。而且還有一個USB埠,當使用者搭配EIZO LCD Utility時,需要用來連接至PC。 EIZO的LCD有個貼心的設計,顯示器會累計使用時間,所以如果是一台新機,理論上看到的使用時間(Usage Time)應該是「0H」(零小時)。

EIZO的LCD有個貼心的設計,顯示器會累計使用時間,所以如果是一台新機,理論上看到的使用時間(Usage Time)應該是「0H」(零小時)。