ThinkPad Helix介紹特集(下篇)

ThinkPad Helix與去年推出的「X1 Carbon」在硬體架構上可說系出同門,因為都採用相同的低電壓版CPU以及Intel QS77晶片組,如果從平板電腦的世界來看,等於將一台效能等級為14吋Ultrabook的主機塞入體積有限的11.6吋平板電腦之中,也難怪Helix會根據不同的使用型態而調整TDP耗電量。台灣所販售的Helix已經搭載最高階的Intel Core i7-3667U處理器,基本時脈為2GHz,Turbo Boost的最高工作時脈可達3.2GHz,Core i7-3667U由於採用第三代Core核心(Ivy Bridge)以及22奈米製程,CPU的TDP最高僅17W。另一方面,採用第四代Core核心(Haswell)的CPU其實已經問世,但開發代號為「Prince」(王子)的Helix是在X1 Carbon之後便著手開發,量產時程因故延到今年第二季,當時Intel已經發表第四代Core處理器了。站長去年11月到Yamato Lab參訪時,便曾詢問Helix的一些問題,因為去年暑假時坊間已經有Helix的消息流出,只是沒想到ThinkPad史上第一台類似「變形金剛」設計的主機量產時程拖了一些時間。

Helix全系列其實還支援Core i5-3337U以及Core i5-3427U這兩顆CPU,這兩顆Core i5都是1.8GHz,只是差別在Turbo Boost的最高時脈不同,i5-3337U只有到2.7GHz;i5-3427U則可達2.8GHz。台灣的X1 Carbon倒是有引進Core i5-3427U規格,但Helix並未引進Core i5規格。

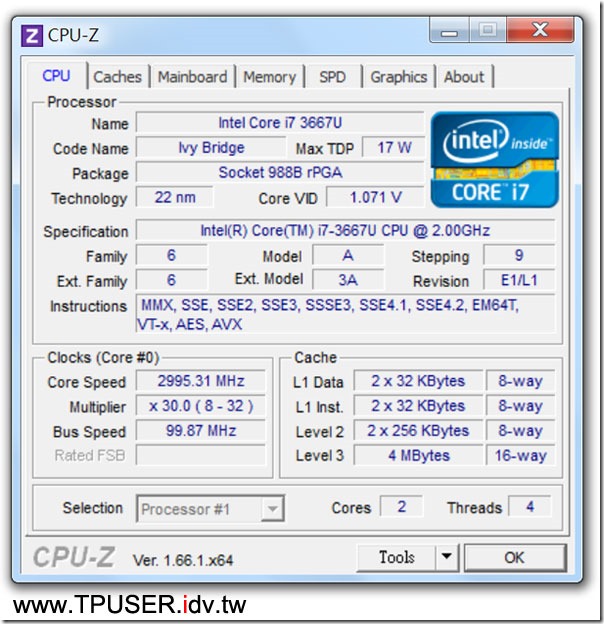

▼Helix的CPU內建記憶體控制器雖然可支援DDR3 1600MHz,但主機板內建的記憶體卻是低電壓版的DDR3L 1333MHz,可能是基於省電的考量而犧牲了速率。Helix的記憶體是焊死在主機板上,使用者無法再擴充,記憶體最高容量只到8GB,但支援雙通道模式。此類記憶體無法再擴充的機種多半是基於機體厚度或是美觀的考量,在選購時如能買到內建8GB的機型是最好的,較能應付64位元Windows7/8的記憶體資源需求。台灣販售的Helix已經將記憶體加滿(8GB記憶體)。

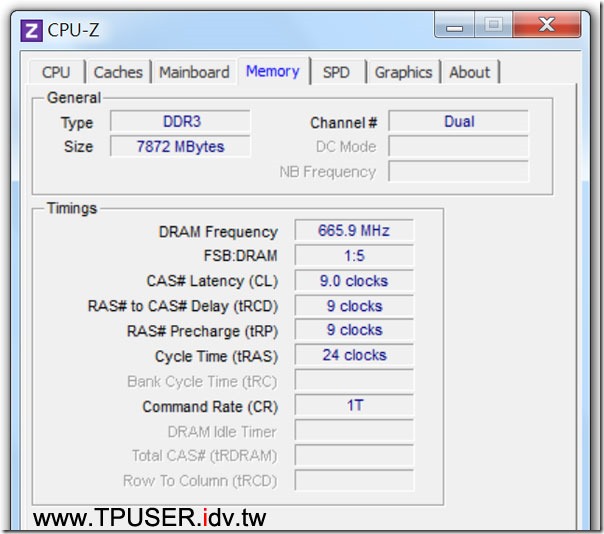

▼站長將Helix重灌為Windows7專業版之後,也進行了Win7內建的電腦效能評比,從下圖能看到Helix的弱點在圖形效能,畢竟CPU內建的繪圖核心僅為Intel HD Graphics 4000。此外,Helix所採用的SSD倒是在硬碟測試項目中拿到滿分。但除了SSD效能之外,Helix的CPU、記憶體以及繪圖效能其實無法勝過先前的「X220」(還不是X230…)。站長兩年前曾購入的X220(Core i7-2620M, 2.7GHz)由於效能仍舊「完封」Helix,所以站長接下來的效能測試便對照其他機種,畢竟低電壓版的CPU先天效能就比較弱一些,這是為了省電所不得不做的妥協。最新發表的X240s即使已經使用了第四代的Core核心(Haswell),但因為仍使用低電壓版CPU,站長看了網路上的評測,發現X240s的CPU效能果然不敵X230(採用一般電壓的高時脈CPU),雖然Intel宣稱Haswell世代的CPU能兼顧效能以及續航力,但如果僅從效能的角度來看,筆記型電腦所使用的低電壓版第四代Core CPU仍無法取代第三世代的一般電壓版CPU,偏偏Intel之前就是想將筆記型電腦Ultrabook化,所以積極推廣低電壓版的第四代Core CPU。

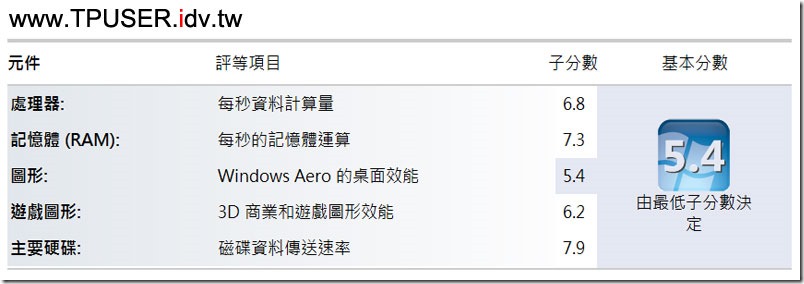

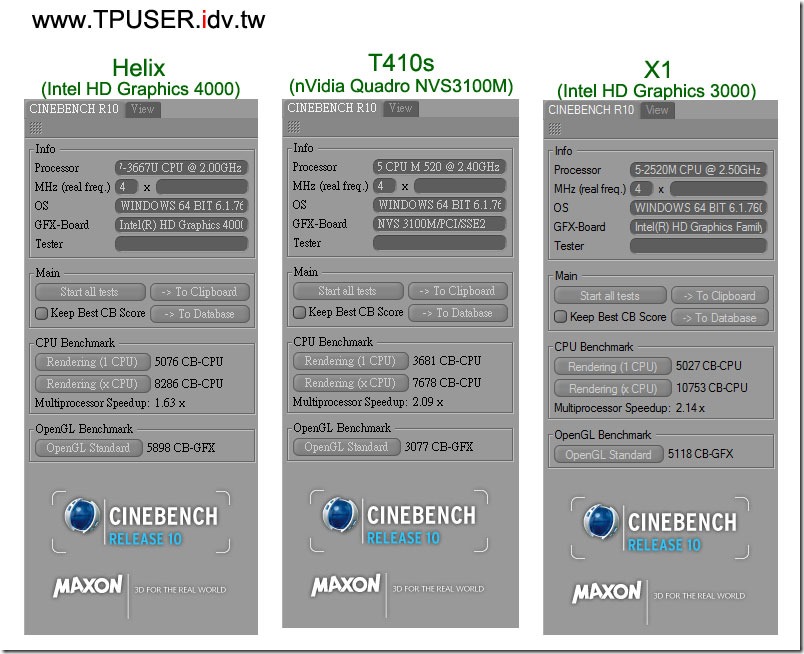

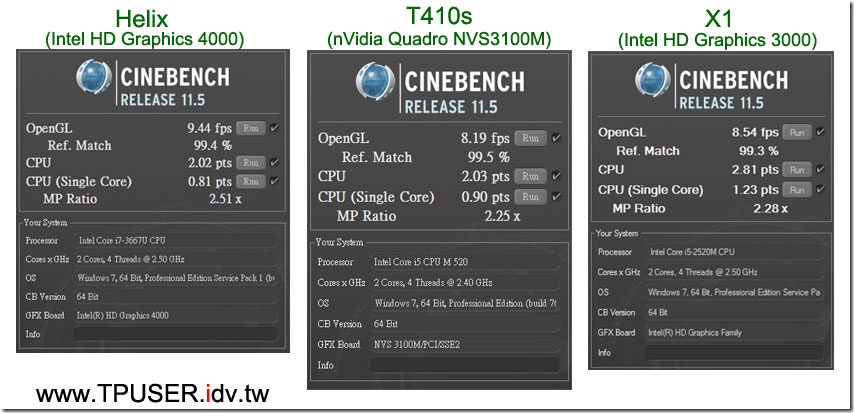

▼站長特別挑選了兩款兩、三年前的機種與Helix進行效能評比。首先在CINEBENCH R10的測試項目中,很明顯地,Helix所使用的第三世代低電壓版Core CPU,無論在CPU或是GPU效能上,都完全勝過T410s所使用的第一世代Core CPU( i5-520M),即使i5-520M工作時脈仍高於Core i7-3667U。

但遇上了第二世代Core i5時,如下所圖所示,搭載i5-2520M的X1(此為第一代的X1,目前市售的X1 Carbon算是第二代,明年上旬聽說會推出第三代的X1),由於CPU工作時脈較高,多核心的成績勝過Helix的Core i7-3667U,不過從單核心成績來比較時,時脈較低的Core i7-3667U其實跟i5-2520M相差無幾。

Core i7-3667U內建HD Graphics 4000繪圖引擎,即使在時脈較低的條件下,GPU效能仍勝過i5-2520M(僅內建HD Graphics 3000繪圖引擎)。從CINEBENCH R10評測中看到Helix(或是X1 Carbon)所採用的Core i7-3667U + QS77晶片的組合,不但能實現更輕薄的機體設計、更長的電池續航力,在效能方面也足以完全取代三年前的T410s。以此類推,今年推出的T440s(Core i7-4600U + QM87)乃至明年的第三代X1,在效能方面應可取代第二世代的一般電壓版Core i5 CPU(也就是X1或是X220)。

▼接下來改用CINEBENCH R11.5進行第二輪的測試,Helix所使用的低電壓版Core i7-3667U反而在CPU項目上,與T410s所用的i5-2520M勉強打成平手,相較於X1所使用的i5-2520M則是落後更多。但Core i7-3667U在GPU項目拜HD Graphics 4000繪圖引擎之賜,輕鬆擊敗T410s以及X1,雖然Intel CPU內建的繪圖引擎效能,與類似價位帶的AMD CPU相比時較無優勢,但拿來「電」自家的前代繪圖引擎還是夠力的。

寫到這裡網友可能會發現一個弔詭的現象,由於Intel從第四代Core CPU(Haswell)開始推廣低電壓版CPU,雖然有助於Ultrabook或是超薄筆電的普及,但由於低電壓版CPU效能就是比不上前一世代的一般電壓版CPU。使用者如果希望新購入的筆電效能要比手邊的X220/X230,在CPU效能方面能夠更快,很明顯地T440s、X240s等採用低電壓版CPU的機種是無法滿足這方面的需求的。正因為CPU效能並非低電壓版CPU的長項,所以現在推出的T440s、X240s都強調機身比以前更薄、更輕、電池續航力更佳,但背後代表的其實是CPU運算效能的倒退。當然啦,這在Intel或是Lenovo等高層的眼裡是無關緊要的問題,因為他們要的只是一台東施效顰的Ultrabook罷了。

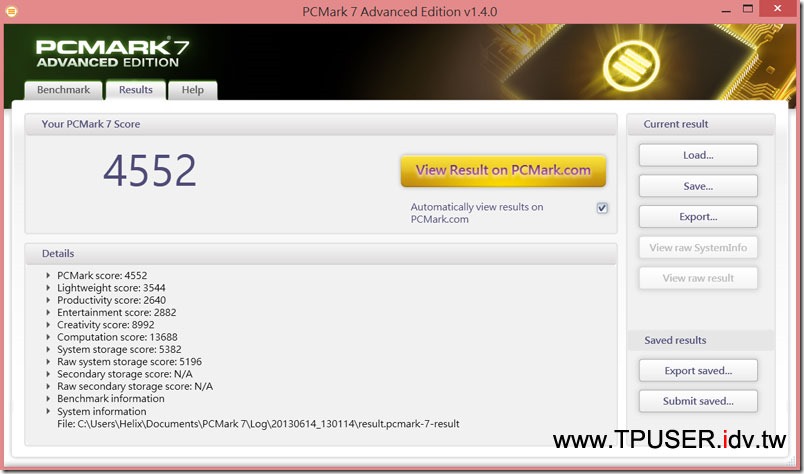

▼由於本站很久沒有實機效能測試了,剛好趁這次機會取得Helix的PCMark 7成績,方便與未來的新機進行評比。

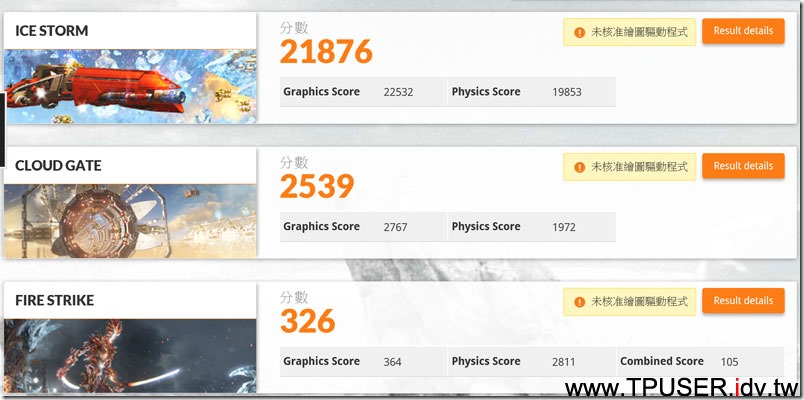

▼站長也不免俗地進行了最新版的「3DMark」測試,Helix測得三種成績,個別意義如下:

- Ice Storm:適用於行動裝置以及入門級PC

- 使用 DirectX 11引擎,但僅限於Direct3D 功能層級 9,非常適用測試相容於 DirectX 9的硬體。預設解析度為 1280 x 720(16:9)(720p),GPU 記憶體至少要 128MB。

- Cloud Gate:適用於筆記型電腦以及家用PC

- 使用 DirectX 11引擎,但僅限於Direct3D 功能層級 10,非常適用測試相容於 DirectX 10的硬體。預設解析度為 1280 x 720(16:9)(720p),GPU 記憶體至少要 256MB。

- Fire Strike:適用於高效能Windows作業系統PC

- 以多執行緒的 DirectX 11引擎相容於 DirectX 11的硬體。測試大量的區面細分、體積光照處理、煙霧模擬、動態粒子光照,並有CPU物理模擬測試。預設解析度為 1920 x 1080(16:9)(1080p),GPU 記憶體至少要 1GB。

各項目的成績的成績請參閱下圖。

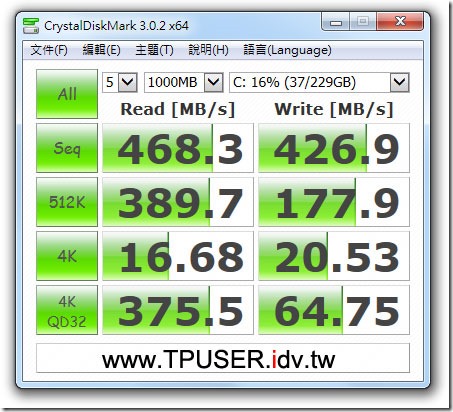

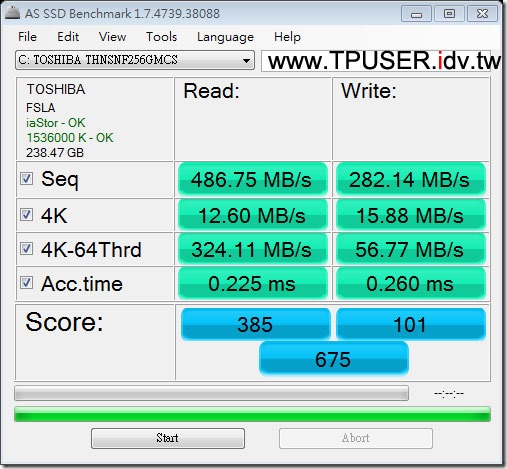

▼Helix所使用的128GB、256GB mSATA SSD共有兩家來源,分別是美光(Micron)以及東芝(Toshiba),至於180GB則僅使用Intel的。站長所購入的Helix便是使用Toshiba的mSATA SSD,型號是「THNSNF256GMCS」,容量為256GB。根據國外網站介紹同一系列2.5” SSD的評測報告,這系列的SSD使用Toshiba最新推出的19奈米MLC NAND Flash顆粒,控制器技術則來自Marvell,但韌體是由Toshiba自行教調的。比較有趣的是,這顆具備八通道傳輸能力的控制器並不需要DRAM當作快取記憶體。Toshiba也強調這一代的SSD具備QSBC(Quadruple Swing-By Code)這項高效能的ECC(Error Correction Code)技術,當讀取錯誤時可進行校正。從下圖中的CrystalDiskMark以及AS SSD Benchmark測試,顯示這顆Toshiba最新推出的mSATA SSD,表現相當顯眼,不過4K的成績表現就不是很理想。多年前本站測試過的「Memoright MS-701」mSATA SSD雖然在循序寫入速度上大輸Toshiba的mSATA SSD,但在4K讀寫成績上仍可扳回一城。

▼站長接觸Helix之後最震驚的莫過於Lenovo在Windows 8上面,不再提供我們所熟悉的各項ThinkVantage工具軟體。舉凡Access Connections、Power Manager甚至Rescue and Recovery都不復存在。Helix預載的ThinkVantage工具軟體只剩下圖中的那三項而已。雖然打聽的結果得知跟微軟不開放某些API有關,但就結果論,缺乏完整ThinkVantage工具軟體的ThinkPad簡直就是自廢武功,遑論現在連七列鍵盤、小紅點獨立按鍵都被取消了。在這種狀況下,實在讓ThinkPad老用戶無語問蒼天。

▼Lenovo為了彌補多項ThinkVantage工具軟體無法移植到Windows 8的困境,另外開發了四種Windows 8專用的工具程式,如下圖所示,分別是:

- Mobile Hotspot(類似原先Access Connections中的功能,能將網路連線功能與其他裝置進行分享)

- Power(類似原先Power Manager功能)

- Location Awareness(類似原先Access Connections中的位置設定檔功能)

- Camera(類似原先Communications Utility功能)

▼「Mobile Hotspot」功能可以讓最多五台裝置透過ThinkPad上網,這項功能原先是內含在Access Connections裡面,在Windows 8上則是獨立出來。站長並沒有使用Windows 8 的「Mobile Hotspot」功能,而是將Helix重灌成Windows 7 之後,在Access Connections裡面啟動Mobile Hotspot功能,測試的裝置是2013年發表的Google Nexus 7平板電腦。當Nexus 7透過Helix上網時,瀏覽網站都很順暢,只是遇到從QNAP的NAS直接讀取1080p的動畫檔時,播放影片會出現很明顯的停頓。如果直接讓Nexus 7透過WiFi基地台連到NAS,便可流暢地讀取動畫檔。

▼Windows 8取消「Power Manager」功能對於使用者而言不僅是操作不便,甚至某些功能都跟著取消。原本的「Power Manager」除了有預設的電源計畫,使用者也可以自行新增、修改。但到了Windows 8的「Power」工具軟體,實在一點「威力」也沒有,如下圖所示,「Power」工具軟體只能用來開啟或關閉一些功能。如果使用者需要切換電源計畫,或是像要新增,抱歉,請到「控制台」中的「電源選項」去設定。

▼由於Windows 8 的「Power」電源管理工具實在太陽春了,站長不由得張貼一張同樣是Helix的Windows 7 版Power Manager畫面來比較,從下圖中能看到以往的Power Manager,在電源計畫上提供簡便的圖形指示,各項設定也能夠在單一頁面中輕鬆設定,使用者不需要在控制台中的「電源選項」逐一點選。

▼以往的Power Manager甚至還能夠提供「Lenovo Turbo Boost+」加速功能,姑且不論此項功能的實用性,但在Windows 8系統上卻已經取消了。無論是電源計畫的管理介面,或是ThinkPad專屬的Turbo Boost+功能,這些在Windows 8 的「Power」工具程式中都付之厥如,如果這不叫退步,那甚麼才叫退步呢?

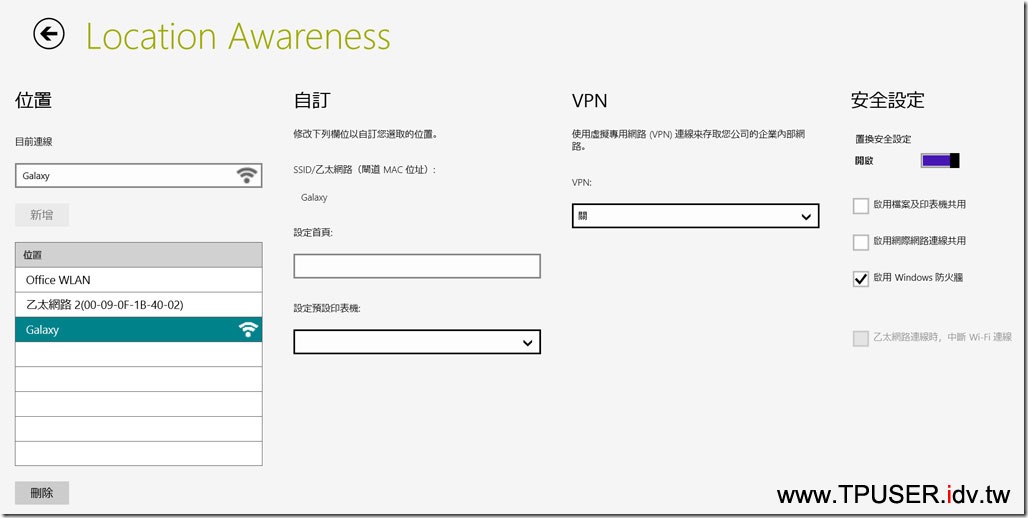

▼「Locations Awareness」雖說用來取代「Access Connections」卻是讓站長用得最火大的軟體,原先的「Access Connections」可以自訂不同的WLAN、LAN或是WWAN設定檔,但在「Locations Awareness」裡面卻不能直接新增設定檔,而是去讀取Windows 8所使用的WLAN或是LAN連線設定,也不支援WWAN,換言之Locations Awareness只是用來輔助Windows 8的WLAN/LAN網路設定,而不像Access Connections可以完全取代作業系統內建的網路設定程式。

如果Windows 8的網路設定介面好用也就算了,偏偏還是一樣的「兩光」,例如使用者的無線網路基地台有同步發送2.4GHz以及5GHz但共用SSID時,Windows 8無法指定連線到5GHz的基地台。雖然Locations Awareness仍提供了基本的設定功能,例如不同的設定檔能夠有不同的首頁、VPN以及安全設定等,但缺乏不同網路位置設定檔的切換功能,讓Locations Awareness無法完全取代Access Connections。

▼原先站長以為Locations Awareness已經夠兩光了,沒想到Windows 8裡的「Camera」工具程式會超乎站長的預期。以往這項功能被稱為「Communications Utility」,不僅可以調整攝影機,甚至連麥克風都能夠針對場合進行調整。但在Windows 8的「Camera」裡面卻僅剩下圖中的設定功能而已,能調整的功能變得非常少。站長看到ThinkPad在Windows 8的軟體慘狀,覺得真的很像漫畫、電影裡出現的橋段,人類原本有高度文明,後來卻因為發生災難而付之一炬,讓文明退步到原始人階段。

ThinkPad原本有著精密、豐富的軟硬體成就,卻在Intel、Microsoft與Lenovo的錯誤政策下,因「精簡風」(暴)以及Windows 8而捨棄了七列鍵盤、小紅點獨立按鈕甚至ThinkVantage多數軟體,這已經不是「五胡亂華」了,根本就是「火之七日間」,讓ThinkPad Classic在Windows 8世代變成一台平庸的黑色筆電而已。

Helix的硬體設計仍舊相當優異,只是站長無法忍受在Windows 8上面的工具軟體與ThinkVantage的巨大差異,後來便將Helix改灌成Windows 7。說來好笑,由於站長也有一台X1 Carbon,剛好與Haswell使用相同的CPU與晶片組,因此透過Acronis TrueImage 2013製作的備份檔可以直接套用在Helix上面。Helix另一個身分是11.6吋的平板電腦,但當站長發現在Windows 8裡面,無法像手機一樣直接透過手指來縮放瀏覽畫面時,站長感到「身分認同」的錯亂,這不是一台平板電腦嗎?為何仍需要依賴觸控板或鍵盤才能縮放呢?而且已經使用Windows 8了耶,微軟號稱要迎接觸控時代的新作業系統耶。最後站長還是將Helix以「筆記型電腦」的型態來使用,一方面是站長的工作型態不需要帶著平板電腦介紹產品,反而是在離開辦公室座位時,人在外地還能夠隨時透過即時通訊軟體或是e-mail打字輸入。至於在捷運上面,其實11.6吋的平板電腦不適合攜帶,這也是為何站長後來買了能夠單手握持的7吋Google Nexus 7,同樣具備1920×1080 WUXGA解析度,無論是瀏覽網頁或是閱讀文件、漫畫,透過手指就可能流暢放大縮小畫面。但上述只是站長個人的體會,並不適用其他人。因為每個人都有各自購買Helix的理由與用途。如果網友已經習慣Windows 8的操作環境,也需要像Helix此類的「變形金剛」設計,相信Helix是高效能變形平板的佼佼者,或許有人反而會覺得站長是被舊的操作習慣所制約了呢。

▼最後向網友介紹Helix的電池續航力表現,Helix的電池分別位於主機本體以及鍵盤底座上,主機內建的鋰聚合物電池是3-cell(42Whr),鍵盤底座內建的鋰聚合物電池雖然有4-cell,但只有28Whr的電量。站長採用Futuremark公司推出的「Powermark」進行電池續航力測試。但須事先說明一點,Powermark測試時並不會將電量完全用光,且每次消耗的電量也不一樣,站長只好將剩餘電量標示出來,供大家參考。

本次測試是在Windows 8環境中進行,電源模式直接使用系統預設的「平衡」模式,並關閉所有無線網路。測試成績如下:

|

玩樂模式 |

平衡模式 |

生產力模式 |

|

| Helix主機 |

2小時53分(剩17%) |

3小時41分(剩17%) |

4小時55分(剩20%) |

| Helix主機+鍵盤底座 |

5小時4分(剩15%) |

5小時55分(剩19%) |

7小時41分(剩15%) |

「Powermark」測試中的「玩樂模式」(Entertainment)是模擬使用者觀看影片以及玩遊戲的情境,「生產力模式」(Productivity)是模擬使用者進行文書處理以及瀏覽網頁的情境,至於「平衡模式」(Balanced)便是輪流進行玩樂模式以及生產力模式的測試。以Helix主機加上鍵盤底座的生產力測試成績來看,續航力可達7小時41分(電量還剩15%),原廠公布的時間則是8小時。至於Helix主機本體在生產力測試的成績為4小時55分(電量還剩20%),原廠公布的時間則是5.6小時。

本次的介紹Helix介紹特集(下)距離《上篇》足足過了三個月,Lenovo也將今年度的Haswell世代ThinkPad發表完畢,但要到第四季才會陸續上市,例如X240、T440p等機種。打頭陣的則是X240s以及T440s,然而Intel主導下的Haswell世代Mobile CPU已經不再強調CPU運算效能,反而改主推低電壓版本,因此大家會看到一個弔詭的現象,今年新發表的X240/T440-Series通常在CPU甚至GPU效能方面,不會是X230/T430-Series的Core i7機種對手。或許正因為如此,Lenovo才恢復採用一般電壓版CPU的「T440p」高效能機種。Intel之前一直有種迷思,認為只要推出續航力夠長,機種夠薄的Ultrabook,就能夠挽回Intel在平板電腦吃鱉的困境,但結果如何從Intel已取消對於各大廠Ultrabook的補貼經費可想而知,但這場Ultrabook鬧劇或是說「山寨Mac Air」的悲劇對於ThinkPad Classic的傷害卻已經造成,說不定還是永久的。沒有人反對ThinkPad應該要更薄、更輕、電池更持久,但這一切都必須在尊重傳統價值下才能彰顯革新的意義,現在原廠的作法只是「革命」,而且毀掉許多實用的軟硬體設計。

Helix是Yamato Lab首次嘗試將主機與鍵盤分離的設計,原先的ThinkPad Tablet雖然也有同樣的設計,但鍵盤本身嚴格講只能算是擴充周邊,不像Helix的鍵盤底座仍具備散熱、擴充埠等設計,屬於主機的一部分。只是站長的工作環境、使用型態仍依賴傳統指向裝置以及鍵盤,所以強調觸控為主的Windows 8系統一直讓站長用不習慣,最後還是將Helix灌回Windows 7並當作傳統筆電來使用。相信其他需要高效能平板電腦的網友會對於Helix的表現更為滿意的。

lathe

22 9 月, 2013 - 11:59 下午

沒有人反對ThinkPad應該要更薄、更輕、電池更持久,但這一切都必須在尊重傳統價值下才能彰顯革新的意義,現在原廠的作法只是「革命」,而且毀掉許多實用的軟硬體設計。

站長這句話真是說的貼切阿!!!

vega109

23 9 月, 2013 - 6:45 上午

希望「山寨Mac Air」的悲劇對於ThinkPad Classic的傷害是暫時的,而不是永久的~~

從站長介紹得知在Win 8底下Thinkvantage無法發揮其在win 7的功能,讓我慶幸還好沒有昇級Win 8~~

不知明年新的X1會是怎樣的一個設計??

mars

23 9 月, 2013 - 7:50 上午

但這場Ultrabook鬧劇或是說「山寨Mac Air」的悲劇對於ThinkPad Classic的傷害卻已經造成,說不定還是永久的。

之前趁流行買了dell xps13,後來還是賣掉乖乖回到TP懷抱,才知道傳統的好,站長這句話我實在感同身受!

joley

23 9 月, 2013 - 1:15 下午

How about Thinkpad Yoga (12.5inch)

galaxylee

23 9 月, 2013 - 3:15 下午

YOGA是非常有趣的一台筆電,站長沒有實際操作過,所以沒有進一步的看法。

akamonet

24 9 月, 2013 - 7:03 上午

我記得站長曾經參訪過大和實驗室(不知有無記錯),是否可以考慮

把我們一大堆 TP 忠實用戶的心聲傳達給他們,請他們/高層去看看

網路上多少人都對新設計(捨棄七列鍵盤、小紅點獨立按鈕)感到厭惡。

我在猜,會不會他們根本不知道啊 ? 不然怎麼可能那麼一意孤行呢~

SC

24 9 月, 2013 - 8:05 下午

Intel沒有做錯,ULV Ivy Bridge撘SSD的效能對99.5%的人都夠用了

改善續航和重量有意義得多

真正搞出鬧劇的是認為把MBA Clone過來就好的Lenovo & Yamato Lab.

galaxylee

26 9 月, 2013 - 12:14 上午

雖然站長一行人有反應,但聽得出來Yamato Lab也是受到公司政策的影響不得不進行那些改變,畢竟Lenovo的PC/NB銷量的確不差,甚至坐二望一,難怪高層會自我感覺良好了。

vega109

27 9 月, 2013 - 8:12 上午

David Hill的Blog又復活了,也有一些網友開始跟他抱怨鍵盤的事情,希望可以得到好的回應~~

http://blog.lenovo.com/design/time-to-blog

galaxylee

27 9 月, 2013 - 9:25 下午

Intel不給Ultrabook的補助金之後,終於肯出來面對了嗎?(笑)

看來未來一年Dviad Hill的Blog文章會很「歡樂」呀。