以SandForce主控搶佔高階市場,詳測Intel SSD 520 Series固態硬碟

[著者:oiko]

稍微有關心SSD技術的使用者都知道,主控晶片與韌體的演算法,對SSD重要性其實不亞於flash記憶體的好壞。在目前SSD市場中,如果要說哪一家主控晶片最受擁護,那毫無疑問的是Sandforce。它的效能不錯,不但大廠愛用它製作出高階產品,而且靠著寫入資料壓縮特色,對flash晶片也降低不少寫入負荷,某些「鋌而走險」的廠商也看上這個特性,也愛用它搭配品質較差的flash記憶體,製作出價格較低的經濟型產品。

不過在此之前,SSD市場的兩大廠商Micron(Crucial)與Intel,仍然有它們自己的堅持。例如「Intel牌」的主控晶片,便在自家產品連續使用三代(X25-M、X25-M G2、320 Series),內部搭配flash所採用的半導體製程,也從古早50nm延伸至目前主流的25nm。而Micron在這兩年推出C300與C400(m4)系列產品,以中階價格提供高階效能的高性價比目標,也儼然成為Marvell主控晶片的最佳代言人。不過隨著Intel發布SSD 520與SSD 330系列後,也正式宣佈跟進Sandforce主控晶片的潮流,而獲得規模這麼大的客戶,也宣告Sandforce版圖又再擴大一步。

▼這次要介紹的SSD 520系列,是被Intel歸類在「消費級最佳性能」的500家族當中,簡單來說就是中高階定位,當然價格也不低。

Intel SSD 520系列的產品定位

目前Intel將旗下SSD產品依照市場與價格,做了一個簡單的家族分類。700家族與900家族被歸類在企業級市場,這2個產品家族特別講求穩定性與可靠性,資料寫入的耐久度也比消費級產品大,多半是大公司負擔關鍵任務的高性能伺服器,才比較適合採用700家族與900家族的SSD產品。而500家族與300家族則是與一般使用者息息相關的「消費級」產品,簡單來說500家族的效能比較高,價格也比較貴,比較適合一般講求高效能的玩家,而300家族就以較低的價格,與較高性價比當作產品特色。

Intel SSD 產品系列的官方定位

| 客群對象 | 產品特色 | 現役主要產品 | 市場定位 | |

| Intel SSD 900家族 | 大型企業、資料中心和嵌入式市場 | 資料中心PCI-Express解決方案 | SSD 910系列 | 企業級 |

| Intel SSD 700家族 | 大型企業、資料中心和嵌入式市場 | 資料中心SATA解決方案 | SSD 710系列 | 企業級 |

| Intel SSD 500家族 | 主流與極致玩家、消費性市場 | 消費性SATA解決方案:最佳性能表現 | SSD 510、520系列 | 消費級(高階) |

| Intel SSD 300家族 | 主流與極致玩家、消費性市場 | 消費性SATA解決方案:最佳性價比 | SSD 320、330系列 | 消費級(主流) |

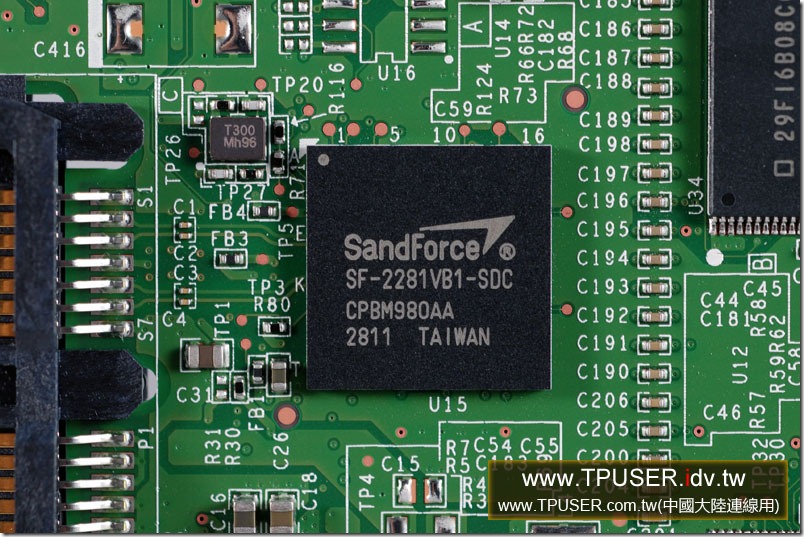

▼跟其他搭配SandForce主控晶片的廠商相同,Intel SSD 520也是採用常見的SF2281主控晶片,主要還是得靠內部韌體的調校來做出差異性。

flash年輕了,主控晶片也不能太老

如同前面所說的,既然Intel自己也有設計、生產SSD主控晶片,那為什麼選在這個時候拋棄舊主控,而選擇目前市場上極為普遍的Sandforce解決方案呢?要做出產品差異性會不會更難?筆者認為,最主要是Intel自家的主控晶片過舊,撇除掉效能因素不講,目前flash記憶體製程越來越先進,但並非百利無一害,當半導體製程微縮後,會對flash記憶體帶來2個主要缺點,第1個是抹除循環(P/E Cycle)的降低,這會直接帶來寫入壽命減少的特性,第2個則是在資料存取時,flash內部的出錯率會增加,主控晶片必要具備更強的ECC糾錯能力,才能避免演算系統的崩潰與資料遺失。

Intel自家主控晶片在設計時,目標是搭配當時主流50nm製程的flash,之後經過一次小改版後(內部主要架構仍然相同),搭配新一代34nm的flash記憶體,做出X25-M G2的經典產品。不過目前flash到了25nm世代,P/E Cycle與內部出錯率已經不能跟50nm世代同日而語,Intel主控晶片除了效能規格過舊以外,對flash記憶體的ECC糾錯能力,恐怕也跟不太上目前的現實了。要迎合目前時代的需求,Intel要嘛新設計一個主控晶片,要嘛就直接學其他SSD廠商,採用目前市場主流的主控晶片與解決方案,進行新產品的開發。

▼SSD 520在Intel內部的研發代號是「Cherryville」,這個字樣也跟著印在SSD的電路板上。

Intel轉進Sandforce主控晶片的理由

不過事實上讓我們看到,目前Intel在SSD消費級市場中,仍然沒有推出新的自家主控晶片,反而先後採用Marvell(510系列)與Sandforce(330與520系列)的產品。筆者認為,這可能是目前SSD主控晶片廠商的技術已十分先進,如果Intel再自己花費研發出功能、效能類似的主控晶片,經濟層面上可能不划算,直接購買目前其他廠商的現成品,付出的資源反而較低。

所以我們看到Intel在SSD 510系列開始採用Marvell的主控晶片,但實際上產品的風評並不佳,主要是被直接拿來跟相同主控晶片Crucial m4比較,SSD 510的效能明顯較差、但價格又貴。事實上Marvell主控晶片在販售時,並不會提供所謂「公版」的韌體,只提供一些最基本的內部代碼,韌體部份要交給各家廠商自行研發。而Intel普遍被認為是一家硬體實力優於軟體的公司,SSD 510系列因為韌體寫得不夠好,而導致效能落後的結果,似乎可以被理解。

如果說大型企業也有小圈圈,那Intel一定跟Micron與LSI在同一個圈子裡。日前Sandforce已經被LSI收購,現在算是LSI的子公司,而跟LSI「感情濃厚」的Intel,開始在SSD採用Sandforce主控晶片,我們也無須驚訝了。加上LSI與Marvell算是競爭關係,SSD 510系列有機會變成Intel搭Marvell主控晶片的絕響。同理可推,同在一個小圈子的Micron,無論Marvell主控的m4系列現在賣多好,這些都不重要了,未來Micron捨棄Marvell主控晶片,而「叛逃」到Sandforce陣營,筆者認為發生的機率也不低,不妨拭目以待。

Intel SSD 520系列官方規格表

| SSDSC2CW060A3 | SSDSC2CW120A3 | SSDSC2CW180A3 | SSDSC2CW240A3 | SSDSC2CW480A3 | |

| 容量 | 60GB | 120GB | 180GB | 240GB | 480GB |

| 持續讀取速度 (非資料壓縮) | 475MB/s | 515MB/s | 485MB/s | 515MB/s | 500MB/s |

| 持續寫入速度 (非資料壓縮) | 85MB/s | 170MB/s | 240MB/s | 295MB/s | 235MB/s |

| 隨機讀取速度 (非資料壓縮) | 18,000 IOPS | 35,000 IOPS | 56,000 IOPS | 56,000 IOPS | 56,000 IOPS |

| 隨機寫入速度 (非資料壓縮) | 22,000 IOPS | 42,000 IOPS | 54,000 IOPS | 60,000 IOPS | 36,000 IOPS |

| 厚度 | 9.5mm | 7mm/9.5mm | 7mm/9.5mm | 7mm/9.5mm | 9.5mm |

| 官方建議零售價 (MSRP) | $149 USD | $229 USD | $369 USD | $509 USD | $999 USD |

| 最新通路實售價 | 約3,450元 | 約5,650元 | 約8,100元 | 約11,200元 | 約25,800元 |

| 每GB容量單價 | 57.5元 | 47.1元 | 45.0元 | 46.7元 | 53.8元 |

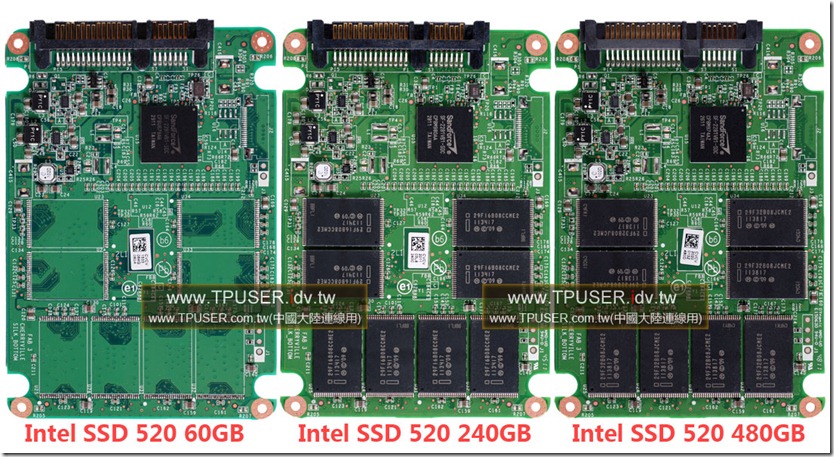

▼這是將SSD外殼拆開後,60GB、240GB、480GB容量的電路板正面,可以看到60GB缺了8顆flash顆粒。在flash顆粒數較少,傳輸通道數也跟著減少的情況下,我們可以預期60GB型號的效能,會比不上其他大容量型號,而且電路板顏色也跟其他兩者不同。(點選看大圖)

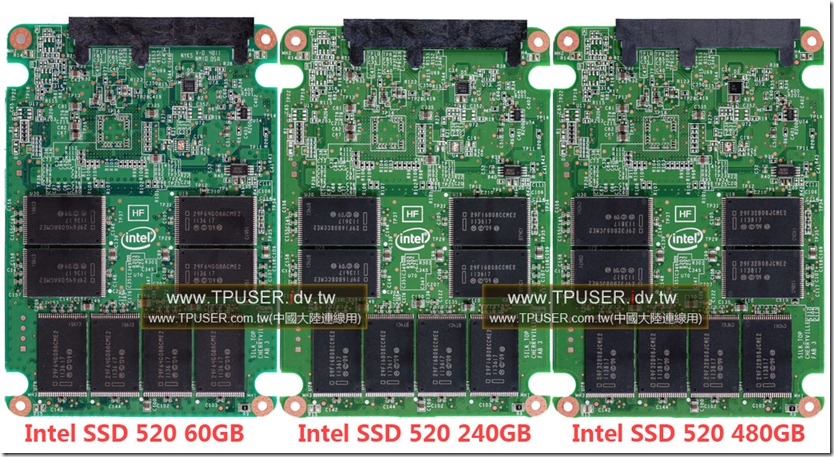

▼在電路板背面的元件就大略相同了,60GB型號至少有8顆flash顆粒,企圖在低容量也能保持一定水準的傳輸效能。(點選看大圖)

▼這是60GB、240GB、480GB容量內部的flash顆粒特寫,從型號判別它們都是同一家族的ccMLC(Client Compute MLC)記憶體顆粒,它是目前Intel最高階的消費級MLC記憶體,可抹寫次數(P/E Cycle)達到5000次,而且可支援效能較高的同步傳輸模式。ccMLC顆粒如果再往上,就是P/E達到10000次的企業級的eMLC(Enterprise MLC)顆粒,也是目前Intel最高階的MLC flash產品。(點選看大圖)

Intel SSD 520內部採用的flash規格

| 60GB機種 | 240GB機種 | 480GB機種 | |

| 實際總容量 | 64GB | 256GB | 512GB |

| flash顆粒型號 | 29F64G08ACME2 | 29F16B08CCME2 | 29F32B08JCME2 |

| flash單顆容量 | 64Gbit (8GB) | 128Gbit (16GB) | 256Gbit (32GB) |

| flash種類 | ccMLC (P/E Cycle 5000次) | ccMLC (P/E Cycle 5000次) | ccMLC (P/E Cycle 5000次) |

| 資料傳輸模式 | 可支援同步傳輸 | 可支援同步傳輸 | 可支援同步傳輸 |

| flash封裝形式 | 單晶片 | 雙晶片堆疊 | 四晶片堆疊 |

| 半導體製程 | 25nm | 25nm | 25nm |

軟體也成賣點

Intel早在上一代產品X25-M G2之後,官方就開始提供SSD應用程式「Intel SSD Toolbox」。它將許多SSD經常會使用到的功能,例如手動Trim清除垃圾、Secure Erase資料完全抹除、以及韌體更新等等,全部整合在一個軟體當中,並提供簡單易用的程式介面,讓使用者可以簡單對SSD執行維護工作。即使對非Intel SSD而言,便利性與實用性都不低,目前就有網友將它破解成其他SSD也可使用的版本,當然Intel原廠並不推薦,也不保證Intel SSD Toolbox對它牌的相容性。

其他廠商採用Sandforce主控晶片的SSD產品,在軟硬體方面不一定能跟Intel RST(快速儲存)技術完美相容。不過Intel SSD 520並沒有這個問題,因為在韌體部份,Intel並不是將Sandforce公版韌體「原封不動」的直接拿來用,相信Intel在韌體開發也付出了一點心力,讓SSD在實際上能夠跟其他Intel產品與技術,得到良好相容性。

而根據其他媒體轉述Intel官方說法,早在一年半前Intel就已跟Sandforce取得合作關係,而且在一年前已開發出實際樣品。到這裡為止,Intel的Sandforce產品時間表,跟其他SSD廠商相比並不晚,只是為求謹慎,花了近一年時間進行產品測試與驗證,希望不會重蹈其他Sandforce SSD不穩定的覆轍,產品也直到今年才正式發表。

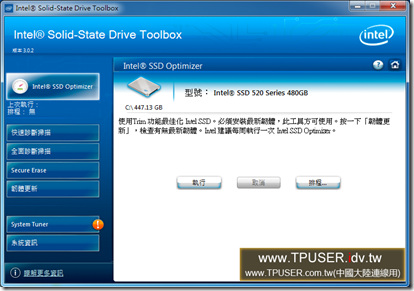

▼原廠提供的SSD Toolbox多功能軟體,也是Intel SSD賣點之一,而且它跟Intel RST(快速儲存)技術有良好的相容性,如果再跟其他Intel平台與產品做「一條鞭」式的搭配,確實可以達到原廠保證的相容性。

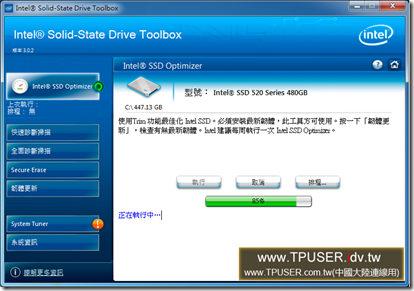

▼Intel SSD Toolbox軟體內建Optimizer最佳化功能,它會向SSD發送一次Trim指令,清除不需要的垃圾,增加效能表現與壽命。

▼跟稍早上市的SSD 320、SSD 510系列一樣,SSD 520系列仍然沿用髮絲紋金屬外殼,質感看起來不錯。先拆下螺絲,拿掉最上方的黑色膠框後,SSD的本體厚度就只剩7mm,讓它有機會可以裝進X220i等輕薄機型內。

測試平台配備

| 主機 | ThinkPad X220i-A13 |

| 處理器 | Intel Core i3-2310M (2.1GHz) |

| 記憶體 | DDR3-1333 4GBx1 |

| 系統硬碟 | Intel SSD 520 60GB/240GB/480GB |

| 晶片組 | Intel QM67 |

| AHCI驅動程式 | Intel 9.2.0.1011 |

| 作業系統 | Windows 7 x64 SP1 專業版 |

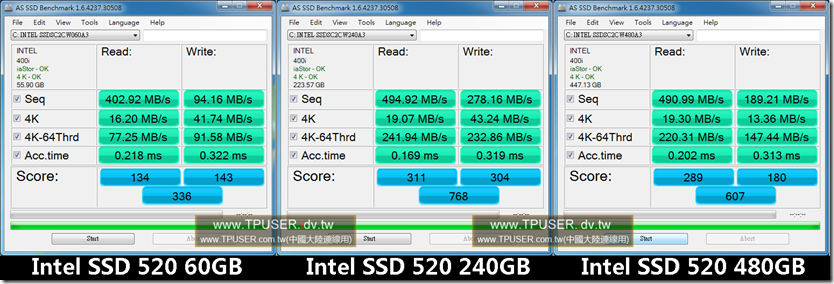

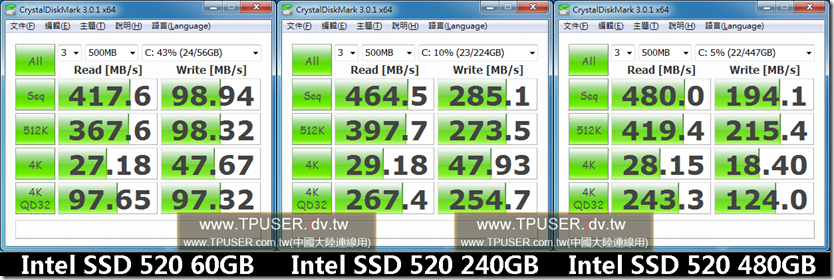

▼240G的容量是60G的4倍,flash組成的傳輸通道數也更多,實際線性寫入速度也達到3倍,算是符合預期的效能。但480GB因為flash顆粒數與240GB相同,加上容量越大會更加重SSD內部FTL(Flash Transalation Layer)的工作負擔,以目前Sandforce主控晶片與韌體演算法,480GB(flash實際容量512GB)型號的效能,反而不如240GB型號,是一個正常現象。

▼以CrystalDiskMark測試也得到相近結果,240GB寫入效能大約是60GB容量的3倍,但是480GB的寫入效能卻大幅滑落,尤其是隨機寫入的速度不到240GB的一半。由此可見,SSD並非容量越高,效能就一定越強,主要還是得取決於主控晶片能力,與韌體演算的架構。

▼在反應實際使用體驗的PCMark Vantage當中,3種容量之間的效能差異,並沒有前2項測試這麼大。而240GB容量的型號,分數也順利突破50000分,已經可以被歸類在中高階的效能水準。

▼PCMark 7的Storage測試並對SSD進一步最佳化,SSD 520的3種容量都得到5000以上高分,符合目前主流SSD效能。

▼Windows 7內建的Windows Experience Index分數,是最容易取得的測試方法,而且也算是Windows官方的標準與認可,具有一定參考價值。除了60GB型號因為效能差一截,在主要硬碟項目只獲得7.8分以外,240GB與480GB都拿到滿分7.9分。特別值得關注的是,在AS SSD與CrystalDiskMark這些純理論測試項目中,480GB的效能明顯落後240GB,但在Windows Experience Index當中兩者都拿到滿分,也許是Windows 7覺得它們的效能都是頂級,而且已足夠日常使用。

除了性價比,其他無可挑剔

從以上效能測試可以得知,在所有Sandforce主控晶片的SSD產品中,Intel SSD 520效能會是數一數二好,這歸功於搭配同步傳輸架構的flash顆粒,再加上Intel在韌體部份,也有對針對自家顆粒最佳化的空間。如果範圍再放大,以目前市場上所有SSD來看,Intel SSD 520的效能大概只算是中上水準,畢竟還有Plextor M3P與OCZ Vertex 4等Marvell主控產品排在前面。不過Intel強調的產品穩定性與相容性,以及採用等級較高、壽命較長的ccMLC顆粒,都是它的優勢所在。

另外值得一提的現象是,小容量SSD因為flash顆粒較少,內部傳輸通道數量不如大容量型號,實際效能會比較慢,這是可以被理解的事情。但容量大到一定程度後,會對SSD內部的FTL帶來更大尋址壓力,實際上也看到SSD 520 480GB的實測成績,反而落後給240GB一段距離。根據官方規格表記載的數據,240GB機種的隨機讀寫效能最好,180GB則次之,再往下則是480GB、120GB、最後吊車尾的是60GB。在這個系列當中,如果消費者想要挑一顆效能最強的產品,240GB就是首選了,要是預算稍微再少一點,180GB的效能也不會差太多,都值得優先考慮。

在價格部份,正巧最近一個月遇上SSD大降價,許多產品都突然變得很便宜,就以最炙手可熱的Crucial m4來說,它的效能跟Intel SSD 520在同一等級,目前128GB容量的實售價已經跌破4千元,但是Intel SSD 520 120GB機種卻還在5,600元左右,乍看之下性價比就小輸一截。如果Intel能夠對當前市場狀況再敏感一點,適時調整產品價格的話,相信會得到更多消費者的選擇。

Yusaku

12 5 月, 2012 - 3:22 下午

520和m4的價差實在不小,除非為了TRIM for RAID 0,否則要和自己的coco過不去,硬是要敗520,真的是不容易!

拿520和plextor m3p來比,520的效能更加不成材,但兩個價格實在差距不大…..

intel…..呵呵~

cat

12 5 月, 2012 - 11:45 下午

您好 我一直有個疑問就是 520有付 7mm的螺絲嗎

MAXX228

13 5 月, 2012 - 11:16 下午

M4 已經有7mm新款的了 256GB也大概七大張 我想intel用SF的話就謝絕不敏了

1st = M3P 256GB

2nd = M4 256GB

現在X200用G2 120GB….不過X230希望不會非得要用7mm不可 =..=

chihyangtsai

16 5 月, 2012 - 8:22 上午

請問有人用520 灌windows 7 64bit 在x200上嗎

(sata的相容性問題 理論上應該不會有問題才對)

charlie yang

18 5 月, 2012 - 3:43 上午

do you guys have any information about lenovo x1 carbon? It looks so cool and fit my preference well.