本站團購的首批ThinkCentre M93p終於運抵台灣了,站長也購入一台。本次由Lenovo代理商群環科技負責收款及運送事宜。站長今天收到了M93p Tiny主機,便將內容物簡單介紹給大家。站長已將匯款資訊(訂購單)提供給首批報名的網友,如尚未收到請儘速與站長聯絡,感謝~!

▼下圖便是全部的主機及配件特寫。由於本次購買的主機是行使「Win8 Pro降級權」,所以主機出廠預載Win7 Pro,原廠在包裝盒內另外附上四片Win8 Pro的安裝光碟片及中英文操作指南。

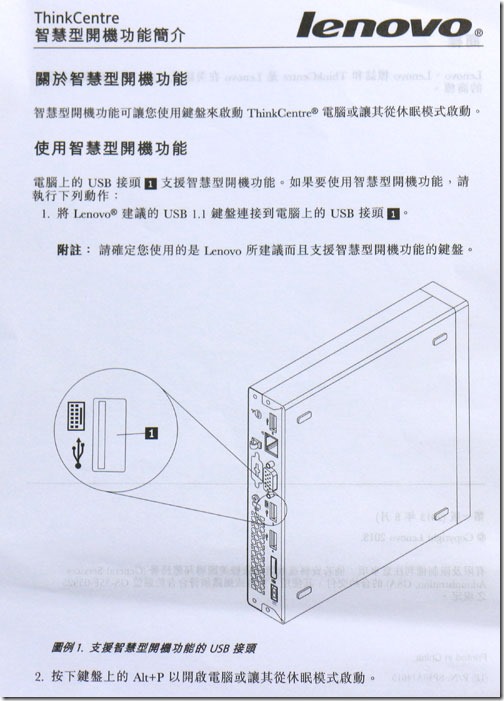

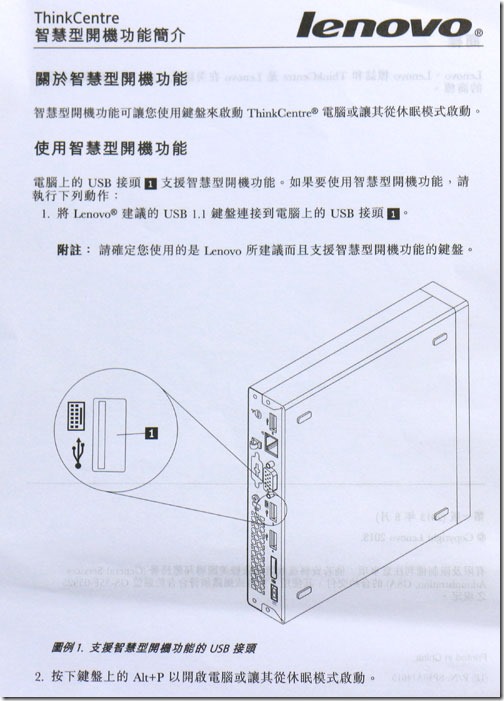

▼之前測試M93p Tiny時,站長看到主機後方的USB埠竟然有鍵盤符號,但當時不以為意,後來才知道,原來是M93p Tiny的特殊功能,支援「USB鍵盤開機」!可能是考量到使用者會將M93p Tiny掛在螢幕後方,或是不方便用手去按電源鍵的位置,現在只要將原廠的鍵盤連上主機後方編號「3」的USB Port,就可以按下「Alt+P」複合鍵來開機,或讓機器從休眠狀態下醒來。原廠稱呼此項功能為「智慧型開機功能」,在包裝盒內還特別提供一頁說明書,網友可以參考下圖。

根據外電報導,Lenovo將推出X1 Carbon的後繼機種—「X3」,由於這是「X1」旗艦機種的第三代,所以才取名為X3吧。X1系列一直定位在頂級機種,雖然不代表具備最高效能(高效能屬W-Series),而是將最新的軟硬體使用概念套用在上面。以報導中的X3為例,即是以13.3吋的機身置入14吋的超高解析度IPS面板(QHD,2560×1440),主機重量也壓低至1.27公斤。等於是一台比X240還輕的主機,卻搭載了14吋大螢幕。讓X3成為ThinkPad史上最輕的14吋螢幕主機。

除了硬體上的突破之外,X3在使用者介面上也有新的設計,例如推出「Adaptive Keyboard」(姑且稱為互動式鍵盤),讓原本的實體六列鍵盤,保留Fn鍵以下的五列實體按鍵,原本的Fn鍵該列改為觸控式,並且可根據使用情境、軟體而變換Fn列的按鍵內容。此項大膽的嘗試將有助於提高Fn鍵該列的功能性,不會受限於既有的F1~F12按鍵。但很可惜地,小紅點按鍵仍整合到TrackPad上面。

以往的X1系列因為機身過薄而無法支援傳統Docking,X3則是透過「OneLink」接頭,來支援外接式的「ThinkPad OneLink Dock」,其實就是在方形電源接頭旁邊多出一截,可以讓OneLink連接線同時傳輸資訊以及電力。使用者回到辦公室/家裡時,只需要將OneLink連接線上X3的電源接頭,就可以透過OneLink Dock供電,使用Ethernet、USB 3.0、HDMI等功能。也就是X3雖然無法支援傳統Docking,但仍可透過「OneLink」功能達到方便整線的目的。

以下為綜合網路上所流傳的ThinkPad X3預測規格:

・Intel第四代Core處理器(Haswell核心),超低電壓版TDP 15W

・14吋螢幕,最高支援QHD(2560×1440) IPS超高解析度面板

・一條記憶體插槽(最高8GB)

・M.2規格的SSD

・內建兩個USB 3.0 Port、一個miniDP、一個HDMI

・支援802.11ac、NFC、LTE

・尺寸:331 x 226 x 17.2 mm,多點觸控機種的厚度為18.76mm

・重量:約1.27公斤,多點觸控機種約1.42公斤

X3的上市時間可能在2014年第一季。

新聞來源:Notebook Review

很高興在網友的熱烈迴響下,Lenovo-tw願意提供M93p Tiny的「TPUSER專用機規格」以及友情團購價!距離上次舉辦ThinkCentre的團購已經度過了三年寒暑,這次團購的M93p Tiny堪稱ThinkCentre史上最強的迷你桌機,站長很欣慰國內的使用者也能夠買到這台表現優異的主機,不用像站長去年一樣,得委託朋友從國外扛一台回來。本站所發起的團購都是非營利性質,旨在推廣難於入手的Lenovo主機或周邊,讓台灣的使用者也能以合理的價格買到公司貨,站長希望國內還是能建立起ThinkCentre M-Tiny系列的常態性的零售機制,讓有需要的使用者隨時都能買到ThinkCentre。今年度的ThinkCentre團購只辦一次,適合個人或是小型企業購買,有緣(或是常逛本站)的網友請把握住這唯一的機會吧!

團購辦法如下:

1.團購機種:ThinkCentre M93p Tiny(主機簡介請參閱:ThinkCentre M93p Tiny介紹特集–2013地表最強迷你PC! )

- Intel Core i7-4765T四核心處理器 (4 cores / 8 threads, 2.0GHz, 8MB cache)

- 8GB PC3-12800 1600MHz DDR3記憶體一條(保留一個空的記憶體插槽)

- 500GB 混合式硬碟(SSHD,內建8GB NAND FLASH )

- Optional Port已設定為「HDMI Port」

- Intel Centrino Advanced-N 6235無線網卡(Wi-Fi + Bluetooth)

- VESA Mount擴充架 + Storage Unit外接盒 +DVD燒錄機

- 附USB鍵盤(可透過USB鍵盤的複合鍵直接開機!)、USB滑鼠

- 出廠預載Microsoft Windows 7 Professional 64bit繁體中文版(因行使Windows 8的「降級權」才安裝Win7,故隨機附上Win8的還原光碟一份,供使用者自行安裝Win8)

- 3 years warranty(三年零件、隔日到府)

2.報名期間:2013/10/24~2013/11/16(晚上12點)

3.報名方式:請直接寫信至站長信箱( galaxylee@gmail.com),並提供下列資訊:

- 本人姓名

- 連絡電話(最好是手機號碼)

- 寄送地址(限台澎金馬)

- 採購數量

參加本站團購「不用預付訂金」,但請網友務必謹慎考量後再報名。因採專案團購模式,故限量進口。如因故需取消訂單,請在11月16日前通知站長。 由於曾發生網友寄信給網友卻被系統誤判為是Spam Mail,故網友在寄信給站長48小時之後,如沒收到站長回信,請務必於本文留言,不便之處懇請見諒。

4.預定交期:為避免交貨期間過久,11月1日之前報名的首批網友約在12月上旬可收到,11月2日之後報名的第二批網友約在12月下旬可收到。

5.付款取貨方式:本專案會由Lenovo-tw的代理商「群環科技」負責金流與物流,本站並不介入收款事宜也不收取佣金。待主機抵達台灣之後,群環科技公司會提供連絡窗口,請網友匯款至群環公司帳戶,經確認收款後,群環公司將透過物流系統,宅配至網友指定地點。

6.專案價格:29,990元((現金含稅、含運費[外島與離島可能需要額外付費]),如需刷卡須加2%。

Lenovo去年推出了ThinkCentre史上體積最小的桌上型電腦「M92p Tiny」,幾乎跟一個便當盒差不多大,而且可搭配外接式光碟機,站長一直非常期待能早日引進國內。但後來台灣的店面通路市場僅引進M92p Tiny的姊妹機「M72e Tiny」,雖然外表與M92p Tiny相同,但只裝配了Core i3處理器,最大的缺點是僅提供「USB 2.0」連接埠,必須要M92p Tiny才有內建USB 3.0。當時站長因為忙著公務而且正在籌辦2012年的Yamato Lab Tour,無暇舉辦團購,後來委請朋友從國外購入一台M92p Tiny。經過一年的使用,站長對於M92p Tiny的表現非常滿意,無論是耗電量、風扇噪音、系統效能等都比原先使用的M91p USFF優異,另一方面也對於這麼好的主機,台灣使用者卻無緣接觸,站長感到惋惜。

隨著Intel今年推出第四代的Core家族處理器(Haswell核心),站長原本以為新改款的「M93p Tiny」頂多比照前一代使用Core i5雙核心處理器,等到原廠正式發表之後,站長赫然發現M93p Tiny竟然可裝載35W的四核心Core i7處理器!同時電源接頭也改成與新一代的ThinkPad方形接頭通用,站長看到新一代的M93p Tiny頓時熱血沸騰了起來,這麼強大的便當盒迷你桌機不能再缺席了!站長便與Lenovo-tw聯繫,非常感謝原廠在最快時間之內,借測一台裝載了四核心Core i7的M93p Tiny,接下來就讓站長向大家介紹這台迷你桌機的功能與效能!

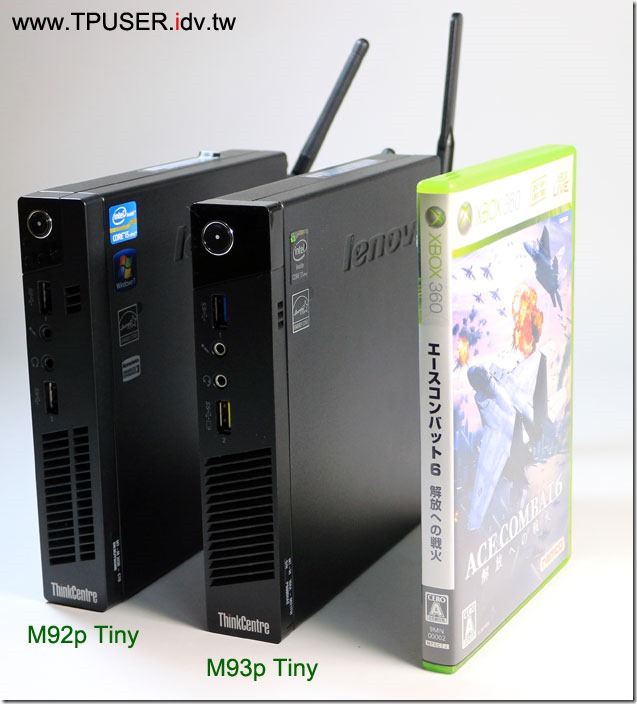

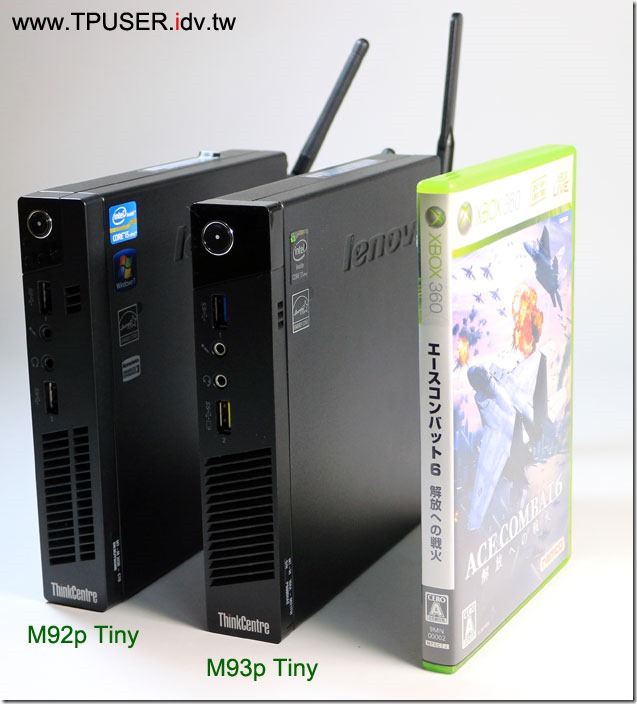

▼M93p Tiny維持與M92pTiny相同的體積,都是179mm(長) X 182mm(寬) X 34.5mm(高),下圖將兩台主機與XBOX 360遊戲盒進行對照,便不難想見Tiny系列的主機有多迷你了。坊間不乏其他PC廠商推出體積約為一公升的迷你桌上型電腦,但通常只能裝載Celeron或是Core i3處理器,此外,基於散熱以及噪音等考量,高效能的Core i5甚至Core i7處理器則鮮少列為硬體支援名單。但無論是辦公室或是個人家裡,一台具備高運算能力的迷你桌機一直是許多使用者的深切期望,ThinkCentre Tiny便是回應這份期待的答案,而今年的M93p Tiny更讓迷你桌機的效能帶入全新的境界!

Continue Reading →

從站長最近發表的《ThinkPad Helix介紹特集(下篇)》一文可以得知,現在Intel筆電平台逐漸朝輕薄、低功耗的方向發展,但是在效能方面必須付出一些代價,特別是CPU特別明顯,最新機器的實測效能,甚至不如前兩代的X220系列。對於以攜帶性為主的ThinkPad死忠用戶來說,從傳統價值精神、創新便利特色、整體效能與續航力、擴充性等多項指標來衡量,X220系列應該是其中最大的公約數。而X230在基於X220的設計下換掉傳統鍵盤,但是效能更好,在有得有失之下勉強也可以算是一代經典。

以輕薄當成主要賣點的X家族,在2006年底的X60系列中,曾經推出搭載「UltraLight」LCD面板的X60s機種。光是面板本身就輕了25%,而且亮度更從150nits提升到180nits,從這兩種優點,都完全符合「Light」這個雙關語,算是一代的賣點與特色。其實X220/X230系列,也有類似「UltraLight」的面板可更換,只是原廠並沒有採用而已,知道的人並不多。它不但更輕更薄、亮度更高,更令人欣喜的是採用最新廣視角AH-IPS技術,畫面品質又更上一層樓。本篇文章除了介紹這塊「新UltraLight」面板以外,還有實際安裝到X220/X230機器上的步驟介紹與問題解決,最後再跟X220原廠IPS面板徹底進行畫面比較,到底有沒有比較好?

Continue Reading →

※本文撰寫於2012上半年,因為作者本身疏忽,將這篇早已完稿的文章,一直當做是還未寫完的草稿,擱置在本站後台,近日才發現。致大幅延遲刊出,謹在此向站長與讀者致歉

縱觀從古到今的ThinkPad X系列,雖然它定位在商務用途,但從來沒有把顯示品質當成訴求過,頂多在部分X60s/X61s機種中,搭載所謂的「Ultralight」輕量化面板,號稱除了亮度增加以外,還可以有效減輕機體重量。直到X220系列問世,原廠提供搭載IPS螢幕(Premium HD)的選項以後,才改變這個現象。筆者認為支援mSATA SSD,以及擁有IPS廣視角面板的顯示品質,是X220系列的最主要賣點。

▼這兩台電腦都是X220i,只是其中一台換上了IPS廣視角螢幕,你看得出來嗎?

Continue Reading →